JAPON 1988

Journal de voyage

L’ORIENT EST EXTRÊME !

Ce DIMANCHE 19 juin 1988, 17 heures (heure française) :

Me voilà enfin à bord de ce Boeing d’Air- France, qui vole en direction de Tokyo… Le rêve se réalise : je vogue vers toi. Sensation d’immense bonheur ! Le Pommery « brut royal » pétille et je suis heureux… Découvrir un autre monde, quelle merveille ! Te retrouver, quel plaisir !

LUNDI 20 juin :

A l’aéroport de Tokyo- Narita, surprise : tu es là ! Une fois franchie la douane, dans le hall, je vois l’immense photographie en couleurs de ce Pavillon d’Or, que nous avons si souvent évoqué ; en ta compagnie, il m’accueille.

Hôtel

Au terme d’un trajet d’une heure à travers paysages de rizières verdoyantes et quartiers industriels, la navette nous dépose face à l’hôtel que tu as choisi, le Shinagawa Prince Hotel. C’est un immense complexe hôtelier, composé de deux hauts bâtiments, qui recèlent les chambres, et une multitude de restaurants et cafés… Il y en a pour tous les goûts !

Nous logeons au dixième étage ; la chambre, de dimensions modestes, offre tout le confort requis : couleurs claires, salle de bains d’une méticuleuse propreté ; minuscule kitchenette qui permet la préparation du thé vert du matin, sandales et yukata, ce kimono léger en coton… lumière douce et récepteur de télévision. Tout ici est minuscule, minutieux et méticuleux.

Nous déjeunons en l’un des nombreux restaurants de l’hôtel : pilaf et curry, que nous partageons, régalent nos papilles ; le service est impeccable et le cadre reposant.

Par le truchement du téléphone, nous sollicitons nombre de rendez-vous avec des maisons de disques et divers contacts : les conversations, en langue japonaise, sont fort longues, car les interlocuteurs japonais exigent mille précisions. Afin, me dit mon ami japonais, de mieux me satisfaire.

Train, métro et taxi

Ensuite, train et métro nous conduisent au bureau de monsieur Watabé, une relation de mon ami japonais, Wasaburo, qui organise des expositions de peinture occidentale et travaille avec le théâtre kabuki ; il est l’époux d’une styliste. C’est l’heure de pointe : cohue et bousculade indescriptibles ! Les billets sont exclusivement délivrés par des distributeurs automatiques ; à la sortie de la station, les passagers les remettent au contrôleur. A l’intérieur des voitures, les sièges s’alignent « à l’anglaise », c’est-à-dire dans le sens de la longueur. Le nom de chaque station fait l’objet d’une annonce diffusée par haut-parleur et, en même temps, il clignote sur le plan, qui figure au-dessus de chaque porte. Le trajet est long (il nécessite deux changements) et éprouvant : voilà si longtemps que je n’ai pas dormi ! Les passagers sont de toutes conditions et de tous les âges ; les jeunes, en grand nombre, semblent bien habillés. Ils sont, m’explique-t-on, les citoyens les plus heureux : célibataires, ils vivent chez leurs parents et n’acquittent pas de loyer ; celui-ci est fort élevé à Tokyo. Train et métro ne sont certes pas les moyens de transport les plus appréciés, mais ils sont les plus économiques dans cette ville gigantesque dont la superficie pourrait accueillir plusieurs Paris. Il faut changer à Shinjuku : foule et circulation impressionnent le chaland !

Les taxis, habillés de housses blanches, conduits par des chauffeurs gantés de blanc, dotés de portières automatiques, sont hors de prix !

On peine à se repérer dans Tokyo, or, il est impossible d’exiger d’un chauffeur, aussi compétent et honnête soit-il, de connaître toutes les rues d’une telle mégalopole. Descendant du taxi, nous parcourons quelques centaines de mètres à pied, au fil de larges avenues bordées d’édifices et de ruelles, flanquées de petites maisons basses. Ici, s’enchevêtrent l’infiniment grand et l’infiniment petit, l’ancien et le moderne, les périphériques suspendus et les venelles, et, partout, ces écheveaux de fils électriques qui courent dans le ciel… Tandis que nous nous trouvons dans le bureau de monsieur Watabé, il nous invite à dîner à son domicile ; pour ma première soirée nippone, c’est une aubaine ! La maison se trouve à une dizaine de minutes de marche. Par endroit, on s’imagine à la campagne : peu de buildings s’élèvent dans les environs, mais des petites maisons, des arbres et un calme bienvenu… Ici, des enfants jouent, là, une femme, vêtue d’un kimono trottine jusqu’à chez elle…

La maison de monsieur Watabé, sise au cœur d’une rue paisible, jouxte le jardin d’un joli petit temple shinto ; on y accède en passant sous un torii, le portique qui signale l’entrée du sanctuaire.

Premier dîner nippon

A l’entrée de la maison, conformément à l’usage, même si la demeure est dépourvue de tatami, on abandonne ses chaussures au pied de l’escalier ; celui-ci est piqué sur le côté de hauts et épais bambous en guise de rampe.

Petite, la salle à manger dispose d’une table et de quatre chaises, d’un canapé, de fauteuils et d’une table basse, à l’occidentale. Les murs sont décorés d’œuvres d’art, parmi lesquelles deux superbes estampes de KUNISADA Utagawa (1786-1865, au Japon, le prénom suit le patronyme), l’un des peintres les plus populaires du XIX° siècle.

Le repas, malgré les accès de modestie de nos hôtes, qui se conforment ainsi aux règles du savoir-vivre japonais, est savoureux ! L’agencement des plats, la couleur des récipients et des mets, la multitude des petites assiettes, les bols, les coupes, les baguettes, tout concourt à la beauté de la table…

Le saké-servi avec de la glace en été et tiède en hiver- accompagne le thon cru mêlé à des radis râpés, l’aubergine frite, la limande séchée et frite, la soupe à l’omelette et le riz… au cours du repas, chacun puise dans les plats avec ses baguettes ; il choisit les plats dans l’ordre qui lui convient : la succession des mets, et donc des saveurs, obéit à l’inspiration et à la fantaisie de chacun des convives. Une fois saisie, la parcelle de nourriture est posée au cœur d’une petite soucoupe, éventuellement garnie de sauce (raifort mêlé au soja pour assaisonner le thon cru), puis portée à la bouche à l’aide des baguettes.

Au terme du dîner, je tombe de sommeil : que fait Morphée ? Ses bras m’abandonnent ! Nous prenons un taxi pour regagner l’hôtel : le trajet est long et onéreux… Au sein de cette ville, les distances constituent un sérieux casse-tête.

MARDI 21 juin

Incursion à l’ambassade, la chanson française

A 11 heures, j’ai rendez-vous à l’ambassade de France, dans le quartier de Minato-Ku, avec Philippe Berthet, attaché audiovisuel. L’homme, la quarantaine, est discret, méthodique et accueillant ; il est en relation directe avec les professionnels des médias et du disque. Il les réunit régulièrement : il les informe et publie à leur intention une lettre périodique de quatre pages, rédigée en japonais, relative aux informations concernant « télévision, cinéma, nouvelles images, disques, satellite, vidéogramme, télétex, etc. » Un travail de longue haleine qu’il mène en profondeur.

A son avis, il existe ici une chanson française « classique », appréciée par un public divers, mais sans doute d’un certain âge. Depuis peu, un intérêt des professionnels japonais, « show-biz » et medias, y compris la télévision, se manifeste pour des « produits » plus modernes. On assiste à un phénomène qui ressemble à un frémissement. Hélas ! Les professionnels français ne font malheureusement pas les efforts nécessaires, comme d’ordinaire, a-t-on envie d’écrire… Gainsbourg est venu récemment et a connu le succès, Kassav (en juin)… Il existe des projets relatifs à Indochine, JJG (Goldman), etc. L’intérêt manifesté au Japon pour ce style de chanson française n’est bien entendu pas comparable à celui que suscitent les musiques anglo-saxonnes.

Vers midi, nous nous retrouvons, avec Wasaburo, au théâtre : Aoyama Enkei Gekijo, 5-53-1 Jingu-Mae Shibuya-Ku. A pied, nous déambulons dans ce quartier, une ruelle bordée de nombreux restaurants : ceux-ci répondent à tous les goûts et toutes les bourses peuvent choisir. A côté d’une fabrique traditionnelle de pâté de soja, un « restaurant chinois de style japonais », le Daruma Ya, dont le cadre est reposant. Derrière un bar, en partie vitré, s’activent les cuisiniers, tandis qu’une nuée d’étudiantes et d’étudiants assurent le service. Un endroit, petit, comme souvent dans ce pays, agréable et charmant. A une table voisine de la nôtre, déjeune une hôtesse en kimono. Les mets sont délicieux et enchantent le palais : pâtes chaudes et riz cantonais, arrosés de thé de blé glacé.

Le métro nous conduit à Ginza, quartier du commerce et des affaires : circulation intense, grands magasins cossus et immeubles modernes et luxueux, bardés d’enseignes lumineuses.

A Ginza, disques français à Yamano Gakki

A Ginza, nous visitons, le temps d’une brève incursion, le grand magasin de disques Yamano Gakki : je suis ahuri devant ces milliers de compact disc (le vinyle est ici en voie de disparition) et de cassettes… Auprès du rayon « tango » , je m’attarde à celui intitulé « chanson » : là, des cd « de facture Japonaise » foisonnent : Charles Trenet, Dalida, Adamo, Sylvie Vartan, Cora Vaucaire, Enrico Macias, Edith Piaf (Nombre de disques), Damia, Juliette Greco, Georges Moustaki, Tino Rossi, Yvette Giraud, Jacqueline François, Mouloudji, Isabelle Adjani, Yves Duteil, Yves Montand (beaucoup de disques), Maurane, Serge Gainsbourg, Brigitte Fontaine, Barbara (beaucoup), Léo Ferré (beaucoup), Charles Aznavour, Nana Mouskouri, Gipsy Kings, Jeanne Masse. Puis, au rayon Ethnic, Kassav. Ce rayon offre par ailleurs des disques du Portugal, de Chine, d’Inde, de Corée, etc.

Le secteur « import » des cd offre une partie des œuvres de Barbara, Ferré, Montand, Duteil. Et puis, Aznavour, Mariano, Piaf, Sapho, Daniel Lavoie, Mylène Farmer, Julie Pietri ainsi qu’un disque des chansons de Saint Germain des Prés.

Disques vinyles, pressage japonais : Edith Piaf, Georges Guetary, Georges Ullmer, Joséphine Baker, Jacqueline François, Sapho, Barbara, Lucienne Boyer.

Disques vinyles importés : Frédéric François, Marie-Paule Belle, Michel Jonasz, Michel Polnareff, Yves Duteil, Anne Sylvestre, Claude François, Jeanne Masse, Hervé Villard, Jane Birkin, Jacques Lantier (nombreux disques), Julie Pietri, Jo hnny Hallyday, Georges Moustaki, Joe Dassin, Jacques Higelin, Julien Clerc, Nana Mouskouri, Françoise Hardy, Daniel Guichard, Daniel Balavoine, Daniel Lavoie, Francis Lalanne, Francis Cabrel, Michel Sardou, Léo Ferré, Luis Mariano. Tout un programme !

Et Brel ?

Le terme « chanson » désigne ici à la fois la chanson française en japonais et en français. L’une des grandes interprètes de la chanson française fut feue KOCHIJI Fubuki. Elle chantait Piaf, entre autres…

-kayokyoku : c’est la variété japonaise, au sein de laquelle on trouve l’enka, style de chanson nostalgique qu’apprécient et interprètent nombre de Japonais. Vêtues d’un kimono, deux femmes, SHIMAKURA Chyoko et MISORA Hibari (RCA), figurent parmi les célèbres interprètes de ce style.

-par ailleurs, il existe une variété japonaise occidentalisée, que représentent, par exemple, TOKUNAGA Hideaki ou MATSUDA Seiko.

-le répertoire traditionnel japonais est vaste et riche ; l’un de ses illustres interprètes est TAKAHASHI Chikuzan (CBS).

-Ce répertoire se distingue du champ traditionnel dit « moderne ».

Wasaburo recherche un tee-shirt noir pour son récital : incursion dans un grand magasin qui respire le luxe ; le prix des vêtements est très élevé. J’essaie de dissuader mon ami d’acheter un tee-shirt, en vain ! Le Japonais est parfois aussi têtu qu’un Breton ! Nous téléphonons ensuite à NAGATAKI Tatsuji et partons le rejoindre à son bureau à Roppongi, l’un des quartiers de Tokyo.

Vaste et clair, c’est un bureau très chic ! Quelques collaborateurs s’activent. Nous procédons au rituel échange de cartes de visite qui, ici, prélude à toute rencontre. Monsieur Nagataki est un homme jeune et « branché ». Il est marié à une française, qui évolue dans le milieu de la mode au Japon et travaille à la télévision : elle est une personnalité du tout-Tokyo !

Monsieur Nagataki, qui fut journaliste a traduit Yves Simon (« L’amour dans l’âme »), et il publie au Japon nombre de disques français (Chagrin d’Amour, Yves Simon, Jacques Higelin, Sapho, Bernard Lavilliers, Daniel Balavoine, Catherine Lara) sous le label « French New Wave, Musiques de Paris ».Et sous un autre label, « Exo Exo » : Sapho (encore), Daho, Carte de Séjour, Jérôme Soligny, Sarah Mondiano, Les Enfants du Velvet, Yves Simon (bis), Buzy, French Ethno original compilation, Sapho (de nouveau !) et même un disque de tango interprété par Valeria Munariz. Monsieur Nagataki est un professionnel compétent et bien informé des choses de la France. Et, qui plus est, il parle français !

La chanson française au Japon selon monsieur Nagataki

Il dit (ci-après, le verbatim de ses propos) : « aujourd’hui, beaucoup moins de gens, ici, s’intéressent à la chanson française. Pour ceux de la génération de mon père, la culture française avait un véritable poids : Jean Gabin, par exemple, était une très grande vedette au Japon. C’était l’âge d’or !

Après-guerre, sont arrivés Piaf et Aznavour, et d’autres encore… Jusqu’à Adamo. Ensuite, au cours des années 1971-1972, Polnareff est venu et il a remporté un succès fou. On le qualifiait de « French Pop ». Avant lui, Sylvie Vartan et Françoise Hardy avaient également triomphé. Mais, Polnareff a touché un public friand de pop américaine.

On a ensuite lancé Alain Chamfort, Dave, Frédéric François, Michel Sardou… Aussi, Michel Berger, mais cela n’a guère marché. Puis, dans les années 1975-1976, Yves Simon est arrivé. J’étais alors journaliste et l’avais rencontré à Paris. Nous sommes devenus amis. Il a connu le succès lui aussi. A peu près à la même époque, Georges Moustaki également, avec la chanson « Hiroshima ». A part cela, le désert ! Sauf Raymond Lefevre, Paul Mauriat et Richard Cleyderman. Pour les instrumentistes, les choses allaient bon train.

CBS voudrait lancer Jean-Jacques Goldman. En ce qui me concerne, j’hésite à inviter Etienne Daho. S’agissant de lui, les choses ont été difficiles : il est venu œuvrer pour la promotion, mais il n’a pas chanté. Indochine, ici, pourrait marcher: les membres du groupe ont le look et dispose d’un répertoire que l’on peut mémoriser et répéter facilement. Quant aux cinq voyages du groupe, je trouve que c’est une promotion qui coûte très cher. En ce qui concerne Maurane, le premier tirage de son disque s’est élevé à quatre mille exemplaires ; il a fait l’objet d’une large promotion : publication d’une brochure, édition de cassettes envoyées à la Presse, échantillons distribués aux journalistes, stimulation des disquaires. Présent il y a peu, Serge Gainsbourg, à Tokyo, a connu le succès, moins à Osaka : il n’est pas connu, mais les gens branchés savent qu’il existe. Cela a été un phénomène : Gainsbarre, c’est l’empereur de la pop music française ! Mais, s’il revient, il ne remportera pas le même succès.

Les artistes français qui « marchent » sont ceux dont les ventes de disques dépassent les 5000 exemplaires. Voilà six ou sept ans, Yves Simon avait atteint ce chiffre. Sapho l’a dépassé. Mikado, un duo français qui a enregistré en Belgique, a triomphé ici il y a deux ou trois ans. Antenna, groupe belge, connaît un succès retentissant : 30 000 disques vendus. Il y a même un chanteur coréen qui a acquis une réelle célébrité.

Au Japon, le pouvoir des médias est fort important : les stations de radio sont moins nombreuses qu’en France ; en revanche, la Presse écrite jouit d’un pouvoir qui n’existe guère chez vous. Paris est un village : quelques journalistes suffisent pour instaurer la popularité d’un disque. Au Japon, il faut séduire au moins une cinquantaine de journalistes. Il importe qu’un concert soit un évènement. Les journalistes se foutent de la qualité ; ils apprécient la popularité et le phénomène que représente un chanteur. Ici, il existe peu de critiques, au sens auquel on l’entend chez vous ; donc, il faut séduire. Souvent l’impresario français ne comprend pas qu’il ne suffit pas de chanter dans un club devant une quinzaine de journalistes. Il ne comprend pas davantage que chaque journal veut une photo différente de celle que ses confrères publieront.

Depuis dix ans, les compagnies discographiques font des efforts, ce qui auparavant n’était pas le cas. Cependant, avec les Français, il y a souvent des problèmes d’organisation. Comme le dit un journaliste nippon, avec la France, il y a « un décalage d’amour ». Autrefois, le Japon était amoureux de la France, et celle-ci en faisait peu de cas. Aujourd’hui, c’est l’inverse, et la force du yen aidant, les Français sont amoureux du Japon. De retour d’un voyage en France, des étudiants japonais disent : « c’est le tiers-monde ; il n’y a pas de distributeur de Coca Cola, ce n’est pas un pays développé. » Les Japonais sont devenus des nouveaux riches !

A notre hit-parade, les sept ou huit premiers sont japonais ; ils réalisent des ventes qui en moyenne oscillent entre cinquante et cent mille exemplaires. Les idoles, ici, changent très vite : leur succès est éphémère. Les chanteurs sont jeunes : après vingt-et-un ans, ils sont considérés comme vieux : ici, ce sont les gosses, âgés de douze à dix-sept ans, qui achètent les disques avec leur argent de poche. C’est le grand marché ; les enfants ainsi que les femmes qui restent à la maison (le public de Julio Iglesias). Les hommes de plus de trente ans sont trop occupés : ils n’ont pas de vie culturelle, et à plus de cinquante ans, ils sont déjà trop vieux…

Le rock japonais existe et mobilise un public, mais la télévision ne le diffuse pas beaucoup. En fait, c’est la musique américaine qui domine le marché. Après- guerre, l’Amérique a symbolisé la liberté pour la jeunesse. De même, par la suite, pendant la guerre du Vietnam, l’image de Joan Baez et de Bob Dylan.

La variété japonaise à l’étranger :

Les idoles nippones exportent disques et spectacles en Asie.

(Remarque de Jacques Erwan. : « Voilà qui tend à prouver que le rayonnement d’une culture est lié à la puissance économique du pays dont elle émane. »)

Plusieurs vedettes japonaises triomphent à Hong-Kong, Taïwan, en Thaïlande, en Indonésie, et même en Corée, pays où, pour des raisons historiques, il est interdit de diffuser des chansons japonaises à la radio ! Ce phénomène commence aussi à se répandre en Chine Populaire…

MATSUDA Seiko (CBS), une super vedette de 25 ans, dont le style pourrait faire penser à Sheila, qui va chanter avec Placido Domingo, est connue dans d’autres pays d’Asie, SHOJOTAI, trois filles de 16 à 18 ans, en Corée, le groupe HIKARU GENJI, quatre ou cinq garçons de 16-17 ans, qui évolue sur des patins à roulettes, à Hong-Kong. Dans cette ville, NAKAMORI Akina, une femme de 21 ou 22 ans, est la reine des variétés. Le groupe SHONENTAI, composé de garçons… Et ANZENCHITAI (Zone assurée), quelque peu mélodramatique, mi -rock, mi -pop, connaît le succès à Hong-Kong et en Corée. Le groupe rassemble des garçons de 26-27 ans ; il réunit un public un peu plus âgé que les autres idoles, un public essentiellement de filles de 20-21 ans.

Chanson française de nouveau

« Chansonniers » (bars dédiés à la chanson française) :

Il existe toujours, dans ce pays, un public qui adore la chanson française ou italienne. Le mot « chanson » évoque l’époque de Damia, Piaf, etc. « Chanson », c’est un genre, même chanté en japonais. Les chansons sont interprétées en japonais pour que le public en comprenne le sens. Souvent ce sont des chansons sentimentales. La plupart du temps, le public ne fait guère la différence entre les chansons d’Yvette Giraud et celles d’Edith Piaf. C’est un public snob, quelque peu démodé. Il y a vingt ou trente ans, aller écouter des chansons françaises, c’était branché et cultivé. »

Ainsi se termine le verbatim des propos tenus par monsieur Nagataki.

Au « quartier latin »

Il nous emmène ensuite dans ce quartier qu’il appelle « le quartier latin », sis à proximité de l’Institut français. Nous dînerons dans un minuscule restaurant tenu par un couple originaire de Kyoto. L’établissement dispose de quelques places au bar et de cinq places sur le tatami, autour de la table basse. C’est là, après avoir abandonné nos chaussures, que nous nous installons, assis en tailleur. Deux convives y ont déjà pris place : l’un, comédien, travaille à l’Institut français voisin, l’autre, Olivier, jeune coopérant, en poste chez Alcatel est un comédien amateur.

Les mets nombreux et servis en petite quantité sont d’une grande fraîcheur et d’une extrême finesse. On apprécie le mariage des saveurs. Le saké sauvage, servi glacé, relève d’un grand cru. De l’extérieur, nous parviennent par une fenêtre ouverte les échos d’un karaoké, un bar où les Japonais se divertissent en chantant, leur voix soutenue par une musique enregistrée.

Assise au bar, une jeune japonaise, soudain, reconnaît notre compagnon, FUKUDA Wasaburo : son émotion est intense et on a plaisir à en être le témoin !

Je poursuis cette agréable soirée seul, en compagnie de monsieur Nagataki, à Akasaka, « Chez Boum », un « chansonnier ». C’est un bar qui offre une demie- douzaine de tables et un piano. Des dizaines d’affiches et de photographies de chanteurs français ornent ses murs… Ce bar est le lieu de passage obligé de ceux-ci lorsqu’ils séjournent à Tokyo. Outre affiches et photographies, les murs sont constellés de signatures célèbres : de Charles Trenet à Yves Simon ! La mienne figure désormais en bonne place, entre celle de ce-dernier et celle de Pierre Barouh…

Je bois le dernier verre, un cognac, dans la salle de séjour du somptueux appartement de monsieur Nagataki ; il domine quelque autoroute, parée, à cette heure tardive, d’une magie nocturne… « Les Japonais sont des nouveaux riches », me répète-t-il…

Il est trois heures du matin quand je regagne le Shinagawa Prince Hotel.

MERCREDI 22 juin

Emprunts

A l’issue du morning set savouré à la coffee shop de l’hôtel, comme on dit en japonais, je regagne ma chambre pour y travailler. Les Japonais usent volontiers de termes anglais au fil de leurs conversations quotidiennes : ainsi, « iced tea », « roll », « thruway », etc. prononcés à la japonaise. C’est charmant, mais déroutant quand on sait que la langue japonaise ignore la lettre R, prononcée comme un L. Est-ce un vestige de l’occupation américaine, à l’issue de la seconde guerre mondiale, ou cette incroyable faculté à emprunter et à « nipponiser » ? L’un et l’autre sans doute.

Les Japonais, on le sait, manifestent une rare aptitude à emprunter ceci ou cela, ici et là, sans se renier ni perdre pour autant leur identité : ils excellent, en effet, à adapter ces emprunts à leur propre réalité et à leur sensibilité. Ainsi s’est construit le Japon moderne, un pays économiquement sans égal, une puissance mondiale dont la monnaie est actuellement la plus forte. Au détriment de certaines valeurs traditionnelles ? Peut-être.

A ma connaissance, le Japon ancien s’est édifié selon le même processus : la civilisation japonaise est le fruit de métissages successifs et d’assimilations répétées. Le bouddhisme est venu d’Inde, via la Chine et la Corée. La civilisation traditionnelle japonaise est l’héritière de la civilisation d’une dynastie chinoise – celle des Tang (VII°- X° siècles), si je ne m’abuse-, l’architecture traditionnelle japonaise –celle des temples, par exemple- est riche d’influences chinoises, même l’écriture use des idéogrammes de la langue chinoise, enrichis de deux syllabaires, le hiragana (né de l’écriture cursive des kanji ou idéogrammes chinois) et le katakana (issu de certaines formes de kanji), etc. Les exemples de l’influence chinoise abondent.

Aujourd’hui encore, en matière culinaire, par exemple, les Japonais empruntent aux traditions culinaires chinoises, coréennes, italiennes, françaises, etc. en les adaptant à leur propre goût : ainsi, libellé en japonais et en anglais, « restaurant chinois de style japonais » !

Dans le domaine de l’industrie, il serait fastidieux d’énumérer de tels emprunts… N’est-ce pas la preuve d’une forte identité que de jouir d’une telle capacité d’assimilation ?

Après l’horreur et l’effroi d’Hiroshima et Nagasaki, villes martyres, le pays s’est redressé et construit dans les affres de la défaite et sur les décombres de la guerre. A force de courage et de travail. Ce pays travaille sans trêve, aujourd’hui encore, comme hier, samedi et dimanche compris, jour et nuit : ainsi, à Kyoto, ces travaux de voierie effectués en une nuit.

Au siège d’Epic-Sony

Aux alentours de midi, je hèle un taxi qui me conduit à Shin Aoyama, (soit le nouvel Aoyama, quartier ultra-moderne et chic). Là s’élève le « twin building » (bâtiment jumeau), immenses tours, qui abritent, entre autres, les bureaux d’EPIC SONY (bâtiment ouest, 8° étage) : c’est une ruche bourdonnante, dépourvue de bureaux individuels ; seulement quelques-uns sont séparés par une cloison qui s’élève à mi-hauteur d’homme.

Je suis reçu par KOBATA Etsuko et TANAKA Aki, tous deux membres du département international de l’entreprise. Nous procédons au traditionnel échange de cartes de visite…

- « Café ou thé ?

-café ! »

Suit la rituelle question :

- « Que voulez-vous ? Qu’attendez-vous de nous ? Comment pouvons-nous vous aider ? »

J’explique donc pour la troisième fois (échange de télex, conversation téléphonique en japonais avec mon ami et, enfin, aujourd’hui) le but de ma visite : à savoir, nourrir la programmation du Théâtre de la Ville de Paris et du Printemps de Bourges, alimenter mes émissions à Radio France et mes articles dans la revue Paroles et musique. Je m’intéresse particulièrement au catalogue « domestique » traditionnel et moderne, c’est-à-dire aux créations japonaises d’hier et d’aujourd’hui. Enfin convaincus, mes deux interlocuteurs consacreront à ma petite personne deux bonnes heures, le temps de me remettre disques vinyles, CD, cassettes, biographies et même un adaptateur pour lecteur compact. Les commentaires qui accompagnent cette abondante documentation, relatifs aux artistes, à leurs œuvres et à leurs projets sont précis et méticuleux. Comble du souci maniaque et méthodique de l’organisation, on m’offre une sorte de guide ronéoté qui consigne ce qu’il faut faire et ne pas faire au Japon ; il est rédigé à l’intention des artistes étrangers de la compagnie discographique qui séjournent au Japon ! Ce guide, m’assure-t-on peut m’être utile…

Je ne sais comment apprécier cette dernière observation…

Enfin, dans l’un des studios consacrés à la vidéo de l’entreprise, j’assiste à une projection de cassettes d’artistes « maison ». Puis, on entame avec mes deux hôtes une conversation qui manifeste l’inquiétude qu’ils éprouvent en ce qui concerne ce qui m’a séduit. Je prends congé : je ne réponds jamais à une telle inquiétude, j’ai besoin de réfléchir…

Dans la loge de Wasaburo

Je file ensuite au théâtre, situé à proximité dans le quartier voisin d’Aoyama. Dans la loge de Wasaburo, j’avise deux jeunes gens, deux comédiens du théâtre kabuki, qui tiennent des rôles de femmes, rôles principaux en général. L’un, Kochyo (petit papillon), couvert de bijoux, manifeste une délicatesse et une grâce peu communes. Il est prévu que tous deux participent au spectacle de Wasaburo. Ils feront office de kuroko, ces personnages vêtus de noir, qui au kabuki assistent les acteurs.

Ses amis viennent saluer le chanteur dans sa loge et le couvrent de cadeaux : fleurs à profusion, friandises, denrées alimentaires, etc. Chaque jour, la loge sera ainsi tapissée de fleurs. De même, selon l’usage, paraît-il, le hall du théâtre…

Le catering (c’est le repas des artistes) est un modèle : thé, café, petits gâteaux, etc. Avant le spectacle, bento pour les artistes, soit un plateau sur lequel sont disposés quatre, cinq ou six raviers – le tout en bois et parfois laqué- contenant un repas froid : légumes, poissons, viandes, riz, gâteaux, thé… C’est un repas complet et, en général, de bonne qualité, que l’on peut se procurer un peu partout, dans des restaurants spécialisés ou les gares, les trains, etc. C’est bon et pratique. Les restaurants au Japon n’hésitent pas à livrer sur commande, à domicile : sushis (canapés de riz vinaigré sur lesquels reposent de fines lamelles de poisson, en général cru), entre autres, et bols de soupe… D’ingénieux systèmes de suspension, installés à l’arrière des motos, qui sillonnent Tokyo, autorisent des prouesses et préservent les mets transportés des aléas de la circulation à grande vitesse !

Rapports humains… inhumains

Yuji, musicien et compositeur de Wasaburo, est fort malade. Un médecin lui prodigue ses soins. La salle est comble, environ 300 personnes ont pris place en ce joli théâtre en rond ultra-moderne. Il entre en scène, dans un noir absolu, soutenu par les deux kuroko. Le producteur a insisté. Effondré sur scène, Yuji ne pourra s’installer aux claviers : il lui faudra attendre un bon quart d’heure et mon intervention pour qu’il soit évacué en coulisses, puis dans sa loge. Je comprends les soucis de la production, mais une telle insistance, doublée d’un comportement inhumain, frise la cruauté. L’inconsistance des deux amis de Huji me surprend et m’agace. Wasaburo a probablement raison : la vie est dure, les relations humaines aléatoires et fondées sur l’intérêt mutuel : lorsque l’on s’avère « inutile », on se retrouve abandonné… Le concert est annulé : Wasaburo et la production s’adressent au public : tout le monde est triste, mais personne ne proteste. Pourtant, certains sont venus de loin : de Kyoto, de Kobé ou d’Osaka… Déjà, certains se proposent de l’aider. Il semble qu’il existe une profonde solidarité des fans envers l’artiste. Mais, Wasaburo est désespéré : trois ans de travail annihilés en quelques heures ! Heureusement dans sa loge, les amis se succèdent pour le réconforter.

Orsay

Nous dînerons, entre autres, de sublimes sushis en compagnie de l’ami fidèle du chanteur, monsieur Yamaguchi, et du producteur, au restaurant Orsay, en écoutant des chanteurs interpréter en japonais des chansons françaises… Les sushis (thon, maquereau, saumon, œufs de poisson, crevettes cuites, seiche, etc.) sont alignés sur un plateau circulaire et offrent une telle harmonie de formes et de couleurs que l’on ose à peine y toucher, de crainte de ruiner l’œuvre du cuisinier. L’un des chanteurs présents est doté d’une fort belle voix et d’une sensibilité profonde, l’autre, madame Nijo, la maîtresse des lieux, chantera avec beaucoup d’intériorité et d’émotion, pour notre plaisir, deux chansons de Damia …

Monsieur Yamaguchi nous entraîne ensuite boire un dernier verre dans un bar privé. Deux hôtesses et une chanteuse médiocre nous tiennent compagnie. Nous subirons les douteuses prestations vocales et de la chanteuse et de salarymen (salariés, plus généralement, employés) plus ou moins ivres, comme au karaoké.

JEUDI 23 juin

Ce matin, le ciel est tapissé de gris : la saison des pluies approche… Je garde la chambre : la matinée sera studieuse.

Déjeuner virginal

A 13 heures, j’ai rendez-vous au « coffee shop 24 » de l’hôtel pour déjeuner en compagnie de mademoiselle KUROSAWA Miko, collaboratrice de la société Virgin. Cette fois encore, après l’échange des cartes de visite – le format géant de la mienne amuse ou embarrasse les Japonais – je dois me livrer à des explications longues et précises, relatives à l’objet de ma mission (malgré le télex envoyé de France et la communication téléphonique de Wasaburo en Japonais avec cette demoiselle)…

A table, le curry à la manière japonaise est convenable. Notre conversation est consacrée à Virgin, implanté depuis peu au Japon, doté d’une petite équipe et d’un catalogue international. A l’exception notable d’un Japonais célèbre, SAKAMOTO Ryuichi, promu star internationale grâce au film « Le dernier empereur » et aux récompenses américaines qui l’ont couronné. Il se trouve actuellement aux Etats-Unis et je ne peux donc pas le rencontrer. Je manifeste cependant mon intérêt et évoque la perspective d’une éventuelle invitation au Printemps de Bourges. Il est convenu que mon interlocutrice fera état de notre rencontre et des propos échangés au fil d’un télex adressé à Virgin France. A mon retour, je dois prendre contact avec cette compagnie et envisager avec ses responsables l’éventualité d’une tournée de Sakamoto en France, voire en Europe au printemps prochain. Il est donc urgent d’attendre. D’autant qu’il est prévu de publier un nouveau disque dans quelques mois.

Kabuki

Aux alentours de 14 heures, tandis que ce déjeuner, offert par Virgin, touche à sa fin, l’ingénieur du son et l’assistante de Radio France arrivent de Paris. Des problèmes surgissent à la réception au sujet du dépôt obligatoire de 30 000 yens : le prix de trois nuits s’élève à 26 000 yens, mais les 4OOO yens supplémentaires sont, me dit-on, destinés à couvrir d’éventuelles dépenses effectuées dans les restaurants ou boutiques de l’hôtel, sur simple signature d’une note. Je discute, je parlemente, j’élève le ton… En vain ! La jeune japonaise de la réception est inflexible, pour ne pas dire bornée ! Le règlement est le règlement et l’on ne transige pas. Jamais ! On se contente de répéter X fois la même antienne : « ici, on exige un dépôt de … » Aucune souplesse d’interprétation du règlement. Après un pot avec mes deux collaborateurs de la radio pour ébaucher un planning de nos activités, je les laisse se reposer et file au Théâtre kabuki. Le kabukiza, théâtre kabuki, de Tokyo se trouve non loin du quartier de Ginza. C’est un bâtiment de style ancien, dont les toits pointus sont couverts de tuiles, dominé par de hauts buildings modernes. Ici, l’ancien et le moderne, le beau et le laid, le minuscule et le gigantesque, le raffiné et le barbare, s’épousent et se partagent équitablement la réalité et le quotidien… Il est 16 heures et la représentation du matin n’est pas terminée : une queue s’allonge aux portes du théâtre. Le kabukiza offre deux séries de représentations chaque jour, l’une de 11 à 16 heures, l’autre de 16 heures 30 à 21 heures 30 ; Chaque série comprend une ou plusieurs pièces –selon le nombre d’actes et la durée de la pièce – et une partie dansée. Plusieurs entractes, relativement longs, sont ménagés. Ils permettent les changements de décors et laissent au public le temps de se restaurer ou de faire quelques achats dans les galeries qui jouxtent la salle.

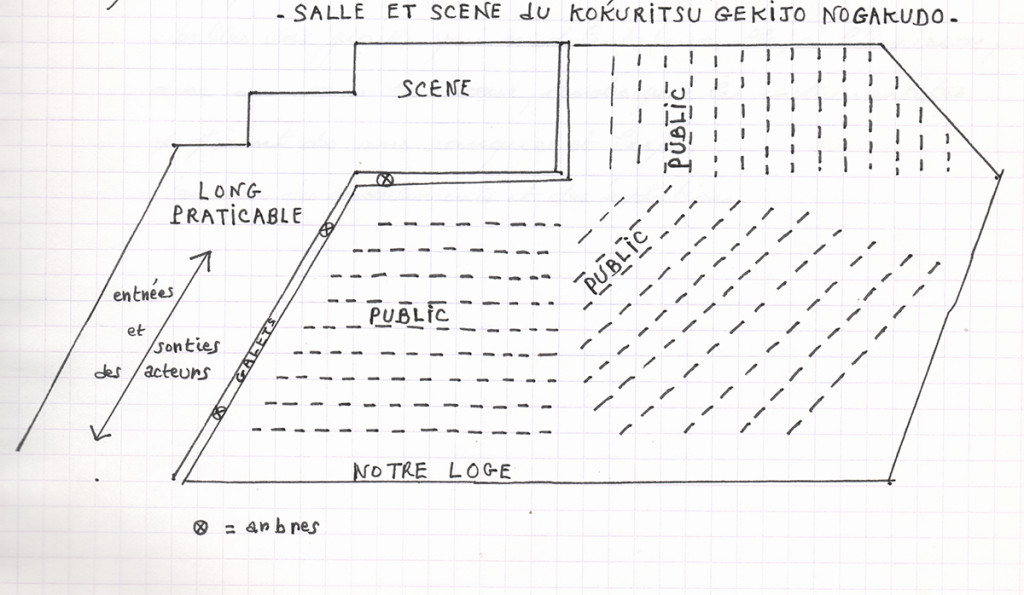

Cette salle est très belle, la scène très vaste prolongée par le traditionnel long praticable de bois, « le chemin des fleurs » (hanamichi) : il court de la scène jusqu’au fond du théâtre ; les fauteuils sont confortables, la décoration et les coloris bien choisis. Certaines loges latérales sont dotées d’une tablette : elle est destinée à accueillir les tasses de thé vert et quelques friandises.

Lors de la représentation, le public est nombreux, mais la salle n’est pas comble. C’est un public plutôt âgé auquel se mêlent nombre de couples d’une quarantaine d’années, quelques jeunes et, un groupe d’Américains bruyants : pléonasme ? Quelques femmes sont parées de somptueux kimonos… L’ensemble compose un univers cossu et distingué. A 16 heures 25, les ouvreuses s’agitent pour fermer les portes et ôter le tapis qui protège le bois du hanamichi ; à 16 heures 30 précises, la représentation commence. La pièce s’intitule Honcho Nijushi Ko, et l’illustre acteur Tamasaburo, onagata (homme qui interprète un rôle de femme), vedette du théâtre kabuki, y tient donc le rôle d’une femme, sa spécialité. Son entrée en scène est applaudie par ce public de connaisseurs, silencieux et attentif. Les décors de ce théâtre épique sont à la fois naïfs et merveilleux, les costumes et les maquillages, splendides. L’intrigue est complexe, riche de rebondissements et de métamorphoses… Théâtre, musique, chant, cabrioles, effets spectaculaires, tous les ingrédients sont réunis pour séduire le spectateur. Le jeu des acteurs est stylisé, et parfois volontairement outré, tels ces véritables « arrêts sur image » : l’acteur s’immobilise et maintient la pause, ce qui souligne l’effet dramatique.

La pièce est courte : elle dure à peine 90 minutes.

A 18 heures, un taxi me conduit au théâtre où officie Wasaburo. Son musicien est hospitalisé. Le producteur s’excusera auprès du public et Wasaburo interprètera trois chansons, dont « L’écharpe » de Maurice Fanon, une pure merveille ! Très professionnel, il fait preuve de sang- froid, de dignité et de courage.

A 19 heures, l’équipe de Radio France me rejoint au théâtre pour procéder à des repérages avant l’enregistrement.

Force de caractère

A l’issue de cette représentation écourtée, se tient un briefing concernant Wasaburo –auquel j’assiste- pour décider des mesures à prendre. Chacun s’exprime plus ou moins longuement avec calme et sérieux sans être interrompu. Les techniciens concernés prennent minutieusement des notes. La réunion ne s’éternise guère : c’est rapide, efficace et, probablement, un tantinet inhumain… Demain, Wasaburo interprètera donc un répertoire d’anciennes chansons françaises et quelques- unes plus récentes. Pour les premières, il sera accompagné par sa jeune pianiste japonaise et, pour les secondes, par des bandes enregistrées. Le nouveau répertoire, préparé pendant trois ans, ne figurera donc pas au programme : c’est une catastrophe, mais Wasaburo, au comble de la tristesse, fait face une fois encore, témoignant d’une profonde force de caractère. Je partage son désarroi. Nous regagnons tous les deux son hôtel à pied : aucun collaborateur de la production n’a songé à le raccompagner en voiture ! Inhumain ! Dans ce pays, les sentiments ne font guère bon ménage avec les affaires, surtout quand celles-ci ne tiennent pas leurs promesses. Je suis dégouté par l’attitude de ces gens, hier, à l’égard du musicien et de Wasaburo, aujourd’hui. The struggle for life, sans doute.

Salarymen

Le bon monsieur Watabé vient à l’hôtel apporter un paquet à Wasaburo. Il nous invite ensuite à dîner à Ginza, au « Fukumura », un oden (pot- au- feu japonais et restaurant qui propose ce plat), implanté en ce même endroit, depuis 64 ans ! C’est un minuscule restaurant traditionnel blotti en plein milieu des élégants gratte-ciel de Ginza, image assez juste du Japon d’aujourd’hui. Arrosé de thé, le repas, servi au comptoir est simple et savoureux : pâtés de soja, de viande et de poisson, choux, etc. sont disposés dans une assiette creuse, avec des baguettes, un bol de riz et une petite coupe contenant la sauce de soja.

Nous mangeons rapidement, à la japonaise et retrouvons l’animation de Ginza. C’est le début de la fin de semaine (si j’ose m’exprimer ainsi) et les salarymen s’enivrent dans les bars très onéreux de Ginza avec leurs collègues ou des invités. Ils dépensent ainsi des fortunes aux frais de la princesse : les sociétés pour lesquelles ils travaillent leur accordent à cet effet un budget parfois équivalent à leur salaire (toutefois sans les primes). Ces soirées alcoolisées sont censées renforcer la cohésion du groupe au travail. Peut-être au détriment de la vie familiale ; d’autant que le même scénario se joue à nouveau le vendredi soir. Des centaines de taxis (un ami japonais me souffle « des milliers ») sont immobilisés le long des larges avenues de Ginza : ils attendent de prendre en charge l’un de ces salarymen, généralement ivre, souvent ivre mort, à l’exclusion de tout autre client, pour le reconduire dans sa lointaine banlieue : une course fort juteuse ! Le spectacle de cette longue théorie de taxis est saisissant et unique ! De même que ces marchands ambulants qui, au pied des buildings luxueux, vendent, entre autres, des nouilles, que l’on consomme à l’aide de baguettes, en les aspirant bruyamment du bol qui les contient, assis ou debout sur le trottoir. Ici, la tradition s’agrippe au présent.

VENDREDI 24 juin

Le ciel est sombre, il pleut. C’est donc le début de la courte saison des pluies ; elle arrose le pays, en général, jusqu’à la mi-juillet…

No

A 10 heures 15, je hèle un taxi devant l’hôtel ; il nous conduit au Kokuritsu Gekijo Nogakudo (Théâtre national no), l’un des théâtres no de Tokyo. « Tout le monde connaît », m’avait dit Wasaburo ; la réception de l’hôtel m’avait tenu le même propos. Bien entendu, le chauffeur de taxi, lui, ne connaissait pas : avant le départ, à la réception de l’hôtel, palabres avec le chauffeur, engueulades… Le temps passe… Enfin, à 10 heures 30, nous avons enfin l’adresse : Sendagaya, Shibuya-Ku. Il suffisait de le savoir, de le dire et, surtout, de le prononcer !

Malgré la diligence du chauffeur, les embouteillages permanents de Tokyo nous retardent et nous arrivons, sous pluie battante, avec quelques dix minutes de retard devant le Kokuritsu Gekijo Nogakudo à Sendagaya, Shibuya-Ku : cette adresse sonne joliment quand elle est correctement prononcée. Ce théâtre est superbe, serti dans un écrin de verdure, au milieu d’édifices plus laids les uns que les autres. Son architecture s’inspire de la tradition : bois clair et toit à la manière d’autrefois. L’intérieur resplendit également : sobriété, clarté, atmosphère chaleureuse. Le lieu se compose d’un musée du no, d’un restaurant, d’une galerie, de vastes espaces, de jardins…

Le contrôle est assuré par une dame d’un certain âge, qui à la vue de ces trois occidentaux (le couple de Radio France et moi) se précipite, tenant à la main les billets de nos trois places réservées, dont le prix est inférieur à celui annoncé. Cette dame nous escorte jusqu’à la salle et, et respectant le silence, nous place au premier rang d’une vaste loge, située au fond de la salle : une aubaine ! L’ingénieur du son peut ainsi discrètement enregistrer une séquence de quinze minutes, bien que nous n’ayons aucune autorisation, car il eut fallu écrire pour l’obtenir : une procédure longue pour les gens pressés que nous sommes… Cette séquence comprend un récitatif, une partie chantée, une autre dansée, des rires, des applaudissements et l’ambiance de la salle à l’entracte… Bien sûr, nous récidivons et enregistrons une nouvelle séquence, la sublime flûte du no ; au bout de quelques minutes, on nous prie aimablement d’arrêter : qu’importe, nous avons déjà enregistré ce qu’il nous faut !

La salle est presque comble d’un public composé essentiellement de lycéens : la représentation à laquelle nous assistons est destinée à initier ces adolescents japonais au no. La plupart des élèves sont attentifs, mais beaucoup baillent et plusieurs dorment… Ils sont étrangers au patrimoine : dommage ! Moi, je me régale ! Salle splendide, dont la jauge ne dépasse guère 600 places, configuration originale, dispositif scénique particulier, le spectacle est une délectation.

Le pas glissé du no est unique. Les belles voix graves modulent à l’unisson, accompagné par le chœur ou sans son concours, tandis que les instrumentistes prodiguent des sons rauques et brefs. On observe la lenteur des mouvements et des évolutions…

Etrange rencontre

Dès la fin de la représentation, sous la pluie, un taxi nous conduit à travers des quartiers ultra-modernes, composés de hauts gratte- ciel, séparés les uns des autres, dont l’architecture ne dédaigne pas le beau, dans le quartier d’Akasaka. Là, j’ai rendez-vous, à 13 heures, (2-2-17 Akasaka, Minato-Ku).avec monsieur KATO Norio, directeur du catalogue domestique de Toshiba EMI. Comme toujours, je suis arrivé en avance : mon interlocuteur n’est pas encore rentré de son déjeuner. J’en profite pour téléphoner du hall de ce haut building flambant neuf. Monsieur Kato arrive en retard et, me reçoit… dans le hall ! Echange de cartes de visite, motifs de ma visite (bis repetita), quelques questions et verdict : « nous vous enverrons sous huitaine les documents qui vous intéressent, à votre adresse à Paris ! » Devant mon étonnement et mon insistance, mon interlocuteur réitère ses promesses. Brève et étrange rencontre !

J’emmène l’équipe de Radio France se restaurer, manger des pâtes au « Daruma Ya », puis boire un yaourt dans un café voisin, en regardant tomber la pluie…

Nous nous rendons ensuite au théâtre où Wasaburo doit chanter ; on observe que les lieux, entrée et loge, sont toujours tapissés de fleurs ! Une profusion de bouquets savamment ordonnés selon, peut-être, les règles de l’art floral Japonais, le ikebana.

Récital

Ce soir, à 19 heures, nous enregistrons le récital de Wasaburo, composé d’un répertoire d’anciennes chansons françaises et de quelques nouvelles. Faute de mieux… Le spectacle est fort émouvant : nous pensons tous au musicien sur son lit d’hôpital… Le chanteur s’adresse à plusieurs reprises au public qui a rempli la salle : il l’émeut et le fait rire. La plupart des spectateurs sont des spectatrices, des femmes d’âge mûr, vêtues avec élégance. Pendant plus d’une heure, Wasaburo chante de sa belle voix, avec la grâce qui le caractérise, accompagné par Yuri, sa jeune pianiste japonaise. Il interprète « La foule », « La chanson de Prévert », « Il n’y a pas d’amour heureux », « La rue », « File le laine », « Un jour tu verras », puis, au terme d’un instrumental joué au piano, « Narayama » en langue japonaise, « Cliché », « Carte postale du Japon », « Tu n’es qu’une estampe », « Je suis allé au marché », « L’écharpe », « L’accordéoniste » et « Avec le temps ».

Savoir vivre

L’artiste est très applaudi ; à l’issue du récital, les admirateurs se bousculent dans la loge : enchaînements de courbettes et formules de politesse… Le Japonais sont, semble-t-il, extrêmement formalistes : cette infinie courtoisie que traduisent formules de politesse et salutations diverses, constitue un code qui régit des rapports formels entre des individus. Ces règles comme le niveau de langage varient en fonction du sexe de l’interlocuteur, de sa classe sociale, etc. On ne doit pas montrer ce que l’on ressent ou faire part de ses sentiments. On exprime sa pensée le plus souvent indirectement, avec précaution, en usant de périphrases. De ce fait, il est parfois difficile de déterminer ce qu’un Japonais pense réellement. D’autant que l’usage du mot « non » n’a pas cours : on préfère lui substituer une multiplicité de formules qui, si on sait les décrypter, expriment le refus de l’interlocuteur.

Par ailleurs, autant les rapports entre individus qui se connaissent ou se rencontrent sont régis par des règles strictes : on ne se touche pas pour se saluer, on s’incline plusieurs fois, plus ou moins profondément selon la qualité de l’interlocuteur, on marmonne une litanie de formules de politesse… Idem lorsque l’on prend congé, avec la difficulté supplémentaire que l’on doit reculer tout en s’inclinant et, surtout, ne pas tourner le dos avant d’avoir quitté la pièce. Un fils salue son père ou sa mère en respectant ce même protocole, sans embrasser l’un ou l’autre ; de même, les époux ne s’embrassent pas en public, etc. Autrement dit, la froideur est de rigueur et la tendresse proscrite…

…Autant les rapports entre les individus qui se croisent sans se connaître obéissent à la grossièreté : dans la rue, les ascenseurs, les couloirs… on se fait sans cesse bousculer sans ménagement ni un mot d’excuse. Les vélos, qui constituent dans ce pays, une véritable plaie, tant leurs évolutions relèvent de la plus extrême anarchie, frôlent le piéton, le heurte, voire l’égratigne sans s’arrêter ni s’excuser. Dans le métro de Tokyo, bondé la plupart du temps, on vous bouscule, on vous marche sur les pieds, on vous écrase et bien d’autres désagréments encore, non seulement sans prononcer ce fameux mot expiatoire, sumimasen (je suis désolé), pourtant prononcé à tout propos, mais encore sans le moindre regard de commisération…

Au bout d’un certain temps, tous ces petits riens qui jalonnent le quotidien deviennent insupportables. Comment un peuple peut-il conjuguer un tel raffinement et une telle grossièreté ?

Les règles de politesse ne sont en fait qu’un masque destiné à travestir la sauvagerie naturelle des rapports humains, qui se manifeste dès que l’usage de ces règles est aboli. Elles sont par ailleurs une composante d’un conformisme social, garant de la paix et de la cohésion sociales. Ici, il faut être comme les autres, ne pas se distinguer ni se singulariser ; il importe de se fondre dans le groupe qui prime sur l’individu et la famille. Que ce groupe soit, comme autrefois, une caste ou la nation, ou bien, comme aujourd’hui, l’entreprise. La vie de ceux que l’on appelle les salarymen se déroule essentiellement dans l’entreprise : le travail, bien entendu, mais aussi les loisirs, conçus souvent comme des opérations de relations publiques. Presque chaque soir, le salarié, après son travail, consacre des heures à manger et boire avec ses collègues. Voilà qui renforce la cohésion du groupe, pense la direction. Le samedi, il lui arrivera de jouer au golf, sport très populaire dans le pays, avec ses confrères. La plupart du temps, agapes et activités sportives sont financées par l’entreprise. Cette dépendance étroite, qui lie le salarié à son entreprise, joue un rôle néfaste au détriment de la famille, et des enfants, qui eux-mêmes travaillent beaucoup jusqu’à l’entrée à l’université : ils voient donc peu leur père. Il importe donc d’être conforme, de ne pas s’écarter de l’axe tracé pour emprunter des chemins de traverse. Il ne faut pas, au propre comme au figuré, traverser en dehors des passages cloutés. Sinon, un concert d’avertisseurs agressifs ramènera le fautif dans le droit chemin…

Oden

Vers 21 heures 30, nous allons tous dîner dans un oden, près de Ginza. Les mets servis sont à peu près identiques à ceux dégustés la veille dans l’oden de Ginza, à l’exception d’une omelette confectionnée avec des œufs et de minuscules poissons : excellent ! Le saké est délicieux et le saké dit « sauvage » savoureux !

Aux alentours de 23 heures- 23 heures 30, on doit quitter cet oden, composé d’un bar et de deux petites salles à manger, isolées l’une de l’autre. Dans peu de temps, les taxis seront réquisitionnés par les salarymen alcoolisés pour regagner leur lointaine banlieue. Nous sommes vendredi soir, temps de beuverie ! Je contemple la débauche de lumière et d’enseignes lumineuses dont les lettres de feu hurlent dans la nuit… Les rues sont peuplées d’une foule nombreuse, et les embouteillages paralysent la circulation : des milliers de taxis attendent le chaland ivre en cette nuit humide et chaude.

De retour à l’hôtel, je discute avec Wasaburo des diverses péripéties qui ont assombri ces trois derniers jours. A cette heure tardive, nous dégustons des pancakes (crêpes) au sirop d’érable, tout en dégustant du thé (ko-cha) tandis qu’il dédicace 150 cartes de téléphone illustrées pour ses admirateurs. Il est fort tard lorsque nous regagnons nos chambres respectives.

SAMEDI 25 juin

Aujourd’hui et pendant tout le week-end, monsieur Kaneda, ami de Wasaburo, s’est mis à notre disposition : avec sa voiture, il nous conduira dons à cet hôpital fort éloigné de notre hôtel où se repose le musicien. Retardé par les embarras de la circulation, il arrive à midi, soit une heure plus tard que prévu ! Voilà qui augure mal de l’avenir…

Embouteillages

Il fait un temps épouvantable et, bien que nous soyons samedi, les embouteillages frisent l’apocalypse : des milliers de voitures circulent à tous les étages : en effet, à Tokyo, plusieurs voies sont aériennes et sillonnent le ciel à plusieurs niveaux qui se superposent… Des milliers de voitures immobilisées dans toutes les directions, parfois au fil de plusieurs kilomètres ! Il nous faudra deux bonnes heures pour atteindre ce maudit hôpital…

Je me demande parfois si le Japon n’est pas un gigantesque embouteillage, de Tokyo à Nagasaki… En tout cas, Tokyo est paralysé en permanence y compris une partie de la nuit. A mon avis, plusieurs raisons expliquent ce phénomène : la densité de la population et le grand nombre de véhicules qu’elle utilise, l’extrême longueur des feux rouges, qui contribuent à congestionner les artères de la ville, le prix élevé des appartements et des loyers à Tokyo, qui incitent ceux qui y travaillent à résider dans de lointaines banlieues et, pour certains, à encombrer de leur voiture les rues de la capitale, la pléthore de camions qui circulent, enfin, la lenteur des réactions des conducteurs Japonais calmes et courtois. En revanche, le fait qu’au Japon on roule à gauche ne change rien au problème.

Hôpital

Nous demeurons environ une heure à l’hôpital, à première vue un modeste établissement. Le musicien est alité dans une chambre de six lits, occupés pour la plupart. Un rideau peut éventuellement isoler chaque patient. Le personnel est, d’après les dires de notre musicien, aimable et prévenant, mais guère assez nombreux. La nuit en particulier, les effectifs font défaut et, pour combler cette carence, son amie dort auprès de lui. Il ne dispose pas de téléphone et l’équipement médical semble rudimentaire. Je ne suis pas certain que ce pays si riche consacre une grande partie de ses revenus aux dépenses sociales publiques. Le Japon a beaucoup investi pour son développement : peut -être fera-t-il découvrir dans le futur le bien être à ses citoyens. Ainsi que la culture. En effet, si j’en crois Wasaburo, l’Etat n’accomplit pas grand-chose en ce domaine : nombre d’expositions de peinture sont financées par le secteur privé, journaux, grands magasins, banques, etc.

Le musicien va mieux, mais il souffre toujours d’une certaine rigidité. Il ne peut pratiquement rien faire, ni se lever, ni lire : le temps lui semble long et, je le comprends.

Asakusa

Prévenus de notre retard, les techniciens nous retrouvent au grand hôtel Asakusa View Hotel, un palace sis dans le quartier d’Asakusa. Il nous faudra une bonne heure et demie pour atteindre cet hôtel ! C’est une vraie plaie de circuler dans cette ville ! Nous avalons rapidement pilaf et curry pour calmer notre faim : c’est bon, mais, bien entendu, hors de prix !

Nagra en bandoulière (c’est un magnétophone professionnel), nous entreprenons la visite de ce quartier d’Asakusa. Nous déambulons au fil d’une longue galerie marchande, contemplons un temple qui, même sous la pluie, resplendit. Des fidèles y font des offrandes, ce sont des pièces de monnaie jetées bruyamment dans ce qui ressemble à un large tronc, ils agitent ensuite une corde qui fait retentir une sorte de cloche, puis, joignant les mains, ils se recueillent quelques minutes. La pagode qui jouxte ce temple offre, elle aussi, sa splendeur au chaland. Enfin, nous regagnons l’hôtel, qui est proche, en empruntant une allée piétonne ; elle est bordée d’échoppes d’artisans, de modestes restaurants et de bars, parmi lesquels, un karaoke.

Karaoke/ enka

Le karaoke est une institution populaire : les Japonais adorent chanter. Ils sont souvent dotés de belles voix, expriment une profonde sensibilité et apprécient les chansons sentimentales. Voilà pourquoi ils ont inventé le karaoke : il permet aux consommateurs d’un bar de chanter micro à la main, accompagnés par la musique de leur choix que diffuse une cassette. Le répertoire du karaoke recèle quelques « classiques », dont «My way ». Mais le style musical qui jouit de la faveur des Japonais est l’enka, un genre de chansons sentimentales, parfois accompagnées de musiques sirupeuses, sur un rythme lent. On peut songer à certaines chansons grecques ou orientales… De célèbres vedettes illustrent ce style, comme MORI Shinichi ; certaines sont invitées à la télévision ; quelques-unes sont très populaires. J’aime beaucoup et Wasaburo déteste…

Orsay bis

Il est environ 19 heures : il est temps de filer à Orsay, en compagnie de monsieur Kaneda, pour enregistrer une partie de la soirée. Les sushis, présentés en de superbes plateaux ronds, sont encore une fois délicieux et d’une rare fraîcheur. En revanche, le whisky local, le Suntory, qui les accompagne, ne me convient guère ; je lui préfère le Chivas. Le dessert, un gâteau sucré, fourré d’une prune, est une pure merveille : délices et raffinement de la cuisine japonaise !

Ce soir, les consommateurs sont peu nombreux, mais madame Nijo a convié à notre intention quatre chanteurs : nous enregistrons deux chansons interprétées par chacun d’eux. Au terme d’une intervention instrumentale du pianiste OMAGARI Yasuo, respectivement KAWAZU (« Aux Champs-Elysées » et « Tu ne sais pas aimer »), SAEKI (« Un jour tu verras » et « Quand un soldat »), MUROTA Junko (« C’est si bon » et une chanson du répertoire de Dalida), et enfin, NIJO Ema, c’est-à-dire madame Nijo, (« Tu ne sais pas aimer » et « L’étranger »). Tandis que de nouveaux clients arrivent, le pianiste fait à nouveau cavalier seul…

Wasaburo discute avec ses amis en japonais. Ensuite, au fil d’une interview, il me raconte l’histoire de ce lieu, Orsay, la tradition (ancienne) de la chanson française en ce pays, la venue de Damia, première chanteuse française ayant effectué une tournée au Japon, « Le Temps », revue qui diffuse les informations relatives à la chanson française et les programmes des divers « chansonniers ». Cette publication existe depuis dix ans, elle paraît régulièrement chaque mois depuis cinq ans et compte deux mille abonnés. Wasaburo évoque alors le début de sa carrière dans ce genre de lieux, son maître de chant, une dame qui a écrit des adaptations de chansons françaises, sa découverte de Prévert et d’Aragon qu’il chanta à ses débuts, le statut des artistes des « chansonniers » (certains réussissent à en vivre en chantant chaque soir dans plusieurs de ces lieux), etc.

Nous rentrons à l’hôtel à une heure décente.

DIMANCHE 26 juin

A dix heures précises, monsieur Kaneda et son précieux véhicule nous attendent. Nous partons en direction du quartier de Ginza. Nous y enregistrons en un long travelling « l’ambiance » qui règne dans l’une des rues où la circulation, en cette fin de matinée dominicale, est relativement fluide : le téléphone public de couleur verte, installé en plein air (il jalonne les rues du pays et fonctionne avec des pièces de dix yen ou une carte spéciale), le boniment d’un camelot, la rumeur des chalands… Cependant, les foules japonaises sont relativement silencieuses. Wasaburo négocie ensuite avec un quelconque petit chef, qui fait l’important, l’autorisation d’enregistrer à l’intérieur du grand magasin de disques Yamano (cf. ce journal, à la date du mardi 21 juin). L’homme entend montrer son autorité et sa supériorité : encore et toujours la démonstration des rapports de force ! Plus subtil, Wasaburo obtiendra finalement son accord, mais le chef aura « justifié » sa fonction.

Harajuku

Vers 13 heures, nous nous dirigeons vers Harajuku, un quartier envahi par les jeunes, particulièrement le dimanche. Nous flânons le long d’une rue piétonne, au sein de laquelle déambule une foule compacte. Cette rue est bordée d’une multitude de boutiques de vêtements, d’échoppes, de cafés et de restaurants. On remarque aussi un marchand de ballons. Nombre de jeunes, issus de milieux modestes sont habillés conformément à la mode du moment… Les rues adjacentes, bordées d’arbres, plus étroites et sinueuses, paraissent plus paisibles.

Dans le parc d’Harajuku et l’avenue qui le jouxte – interdite ce jour à la circulation- le dimanche, à partir de 13 heures et pendant quelques heures, les rockers de Tokyo se donnent rendez-vous : Ils portent l’uniforme de rigueur des adeptes de cette musique : habillés de cuir et chaussés de bottes, leur coiffure adopte la forme d’une banane.

Ainsi vêtus, ils dansent le rock- and –roll au son de magnétophones essoufflés, qui s’époumonent pour hurler les classiques du genre. Selon les jours, leur nombre varie ; aujourd’hui, ciel gris et menaçant, le risque d’intempérie a décimé les troupes de ces farouches rockers, à l’exception de quelques braves qui ont résisté, méprisant ces avanies. Ils évoluent sous l’œil attentif de nombreux badauds dont les appareils de photos crépitent. C’est l’attraction du jour ! Ces jeunes garçons, pour la plupart, dansent en respectant la chorégraphie qui prévalait au cours des années cinquante. Ils forment de petits groupes au sein desquels, chacun danse individuellement.

Nous poursuivons notre chemin le long de l’allée qui borde le parc ; ce que nous découvrons est hallucinant : des dizaines de groupes se sont installés, tous les quinze à vingt mètres, sur l’herbe humide et sous les arbres dégoulinant de l’eau des récentes pluies, avec armes et bagages. C’est-à-dire, munis de la panoplie du parfait rocker : instruments électriques, soit guitares, basses et claviers, batterie, amplis et chanteurs. Ils affichent un look décadent, fringues déguenillées et cheveux décolorés pour certains d’entre eux. La cacophonie ambiante composée par tous ces groupes est difficilement supportable. Pourtant, chaque ensemble mobilise « un public » de quelques dizaines, voire de quelques centaines, de spectateurs.

Pour ma part, intrigué, puis fasciné, je m’attarde un certain temps et admire un groupe de quinze à vingt jeunes danseurs : ils évoluent dans la boue, habillés de vêtements maculés par la fange. Un calicot indique One step advanced et, me dit-on, en japonais les caractères qui signifient : les hommes, ambition, le soleil. Est-ce le nom de la compagnie ? Je ne sais, mais leurs prestations marient la tradition japonaise et les apports de la danse moderne. Ce mariage est saisissant ! Ces jeunes artistes, sans doute amateurs, dégagent non seulement grâce, énergie et force, qui subjuguent le chaland mais encore, une violence exacerbée. C’est beau et violent. Etonnant ! Un public de badauds stupéfaits s’agglutine. Je regrette de ne pas disposer d’assez de temps pour les admirer encore et prendre contact avec eux.

Sur le chemin qui conduit à la voiture, séduits par le cliquetis original et musical de la pince des contrôleurs-poinçonneurs des trains et du métro, nous nous arrêtons quelques minutes pour enregistrer ce son fort nippon…

Gare

Nous regagnons l’hôtel et chargeons les bagages dans le véhicule de monsieur Kaneda, et aussi dans un taxi, et démarrons en direction de la gare centrale de la ville, éloignée de notre point de départ. Comme souvent, la circulation est un enfer, et il nous faudra une heure pour arriver à bon port.

La gare est un immense bâtiment de plusieurs étages, dont les entrailles recèlent des kilomètres de couloirs, de galeries marchandes, de quais et autres. Les gares en ce pays sont souvent de véritables villes, dotées de magasins, centres commerciaux, restaurants en nombre, bars, cafés… Elles sont en général peuplées d’une foule considérable. Comme dans le métro, la plupart des indications et informations sont annoncées et inscrites en japonais, ce qui ne simplifie guère la vie des étrangers !

Train

Il existe plusieurs sociétés de chemin de fer privées dans ce pays. Ainsi, la société Hankyu : elle possède sous son grand magasin à Kyoto, une gare, une ligne ferroviaire qui court jusqu’à Osaka, et poursuit peut-être au-delà… Ses trains sont luxueux, le service à bord tutoie la perfection et les jus de fruits servis sont excellents. A l’arrivée à Osaka, la compagnie est propriétaire d’un grand hôtel…

Quelle que soit la société ferroviaire, les préposés aux réservations sont courtois, rapides et efficaces.

Grâce à Wasaburo, nous parvenons sans encombres jusqu’au quai du shinkansen en partance pour Kyoto. Ce train rapide roule à 220 kilomètres à l’heure, assure une ponctualité absolue et offre une propreté méticuleuse (ce n’est guère la caractéristique du TGV) et un agréable confort. Chaque quart d’heure, l’un de ces trains quitte Tokyo à destination de Kyoto ; certains poursuivent au-delà : la dernière ville desservie, la plus lointaine, est Fukuoka (île de Kyushu). Sur le quai, des panneaux indiquent le numéro de chaque voiture, et sur le béton, un tracé marque l’emplacement de la queue pour pénétrer dans chacune des voitures. Il est prudent de réserver sa place, mais ce n’est pas une obligation : quelques wagons sont ouverts aux passagers qui n’ont pas réservé. Comme toute chose dans ce pays, ce train est cher, mais il est pratique rapide et confortable. A l’arrivée de chaque convoi, avant qu’il ne reparte dans la direction opposée, le personnel des Japan Railways, désormais privatisés, dispose de dix à quinze minutes pour faire pivoter les sièges, changer, si nécessaire, les appuie-têtes, faire le ménage de fond en comble à bord, charger les provisions de bouche, etc. Record de rapidité et d’efficacité, un défi que la SNCF ne saurait relever !

On assiste aussi à une relève de l’équipe : une armée de cuisiniers investit les cuisines du wagon-restaurant, drapée jusqu’à la toque dans un blanc immaculé, et de nouveaux conducteurs et contrôleurs, gantés de blanc et vêtus de splendides uniformes d’un blanc cassé, remplacent les précédents : ainsi habillés, ils ressemblent à Khadafi, le dictateur libyen. A l’heure dite, le convoi s’ébranle…

A l’intérieur du train, portes et portières sont automatiques. Les voitures sont exemptes de compartiments ; à l’extrémité de chacune, se trouvent les toilettes (à savoir, urinoirs, toilettes japonaises et occidentales) et des lavabos. Le shinkansen se partage en deux classes, la seconde, agréable, et la première, dénommée green, luxueuse. Les nouvelles voitures mises en circulation offrent un confort et une décoration améliorés ; dans chaque wagon, un journal lumineux, en japonais et en anglais, et de nombreuses annonces parlées, également bilingues, indiquent les prochains arrêts, les rivières franchies, l’heure exacte, la vitesse du train, etc.

Pendant toute la durée du trajet, vendeurs et vendeuses, impeccablement vêtus, saluent les passagers entrant dans le wagon ou le quittant. Ils proposent d’une voix quelque peu nasillarde une multitude d’articles : bento, bien sûr, bière, café, thé, glaces, whisky, mais aussi les spécialités des régions traversées. Ainsi, à Okayama, on vous proposera de superbes pêches. Tous les produits sont joliment présentés, propres et de première qualité.

Par ailleurs, le train, outre ces marchands ambulants et un wagon-restaurant, compte une sorte de snack-bar. Au wagon-restaurant, les mets nippons ou occidentaux (mixed sandwich, curry, sushi, bento…) sont bons et affichent des prix abordables. Nous déjeunerons donc au wagon-restaurant : mon plateau est chargé de petits raviers laqués. Ils contiennent une série de petits morceaux de viande, de poisson, accommodés de diverses manières et accompagnés de légumes, une parcelle d’omelette, du riz et une soupe. Excellent !

Kyoto

Le trajet se prolonge durant deux heures et quarante minutes. Moi, j’arrive fatigué dans la moiteur de Kyoto… Un taxi conduit les techniciens à leur hôtel, l’Alpha Kyoto, situé au cœur de la ville, un autre, nous emmène chez les beaux- parents de Wasaburo, monsieur et madame Kotani. Je les ai brièvement rencontrés lors d’un de leurs séjours à Tokyo. Tous deux sont adorables, et dès la première rencontre, m’ont remercié de l’aide que j’apporte à leur gendre. Je ne suis guère habitué à ce genre d’égards ! Nous demeurons un moment avec eux, leur fille et leur petit-fils avant de gagner l’hôtel, de retrouver les techniciens de Radio France et de partager un verre avec eux. Nous y allons à pied, et je découvre ces petites rues, bordées de maisons basses qui, pour la plupart, ne s’élèvent pas au-delà de deux étages : leur architecture respecte la tradition, et ces rues n’attirent guère la foule ; j’apprécie le charme et le calme de ce quartier… Nos pas nous portent vers une plus large avenue, ses magasins, ses restaurants et bars luxueux. Tout est ouvert et une foule dense déambule sur les trottoirs ; de nombreux véhicules roulent sur la chaussée. Le long de cette avenue, des ouvriers travaillent ; ils édifient des galeries métalliques qui protègent les trottoirs de la pluie et enterrent les lignes électriques : partout au Japon, elles s’intègrent au paysage… Ces travaux s’inscrivent sans doute dans la perspective de la fête de Gion Matsuri qui se déroulera le 17 juillet. Ils s’échinent sans perdre une seconde, dans la nuit de ce dimanche chaud et humide.

Nocturne

Wasaburo se rend chez ses beaux-parents pour emprunter leur voiture, qui nous convoiera pendant notre séjour à Kyoto. De retour avec le véhicule, il nous offre une première promenade nocturne pour découvrir SA ville, excité et ému de la redécouvrir lui-même. Nous sillonnons les rues, ralentissons dans le quartier où il a passé son enfance, quartier silencieux et désert à cette heure tardive (il est environ 21 heures), nous attardons au sanctuaire voisin qui fut, dit-il, son terrain de jeu. Nous poursuivons ensuite jusqu’à la résidence impériale. Le parc qui entoure le palais est ouvert et quelques promeneurs y vagabondent, le son d’une flûte perce le silence… Après le vacarme de Tokyo, je goûte avec volupté la paix et la fraîcheur des lieux…

Architecture

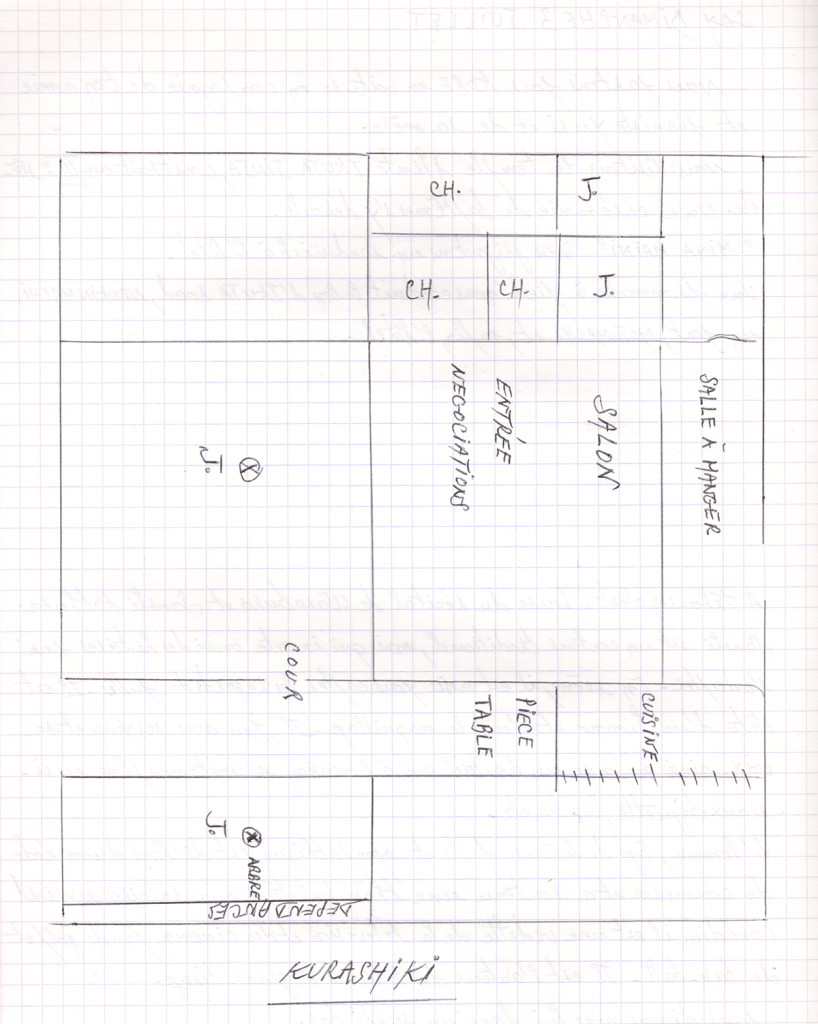

Nous dînons ensuite dans un Steak House. Puis, une première étape nous conduit à l’hôtel pour déposer les techniciens, une seconde chez les beaux-parents pour récupérer nos bagages, et avec leur voiture nous prenons le chemin de ta maison, sise à une quarantaine de minutes de route… C’est une banlieue semée de constructions dont on ne saurait dire, à première vue, si leur aspect suggère la pauvreté ou la richesse. Elles s’alignent côte à côte et, parfois, se reflètent dans le miroir d’une verte rizière. La tienne, celle où tu as vécu, est une modeste et confortable maison à deux étages; elle se compose d’une entrée, cuisine, living, hall, salle de bains et deux chambres à l’étage. Cette maison, construite en dur, est une maison moderne, dépourvue de tatami, mais dotée de portes coulissantes. En effet, même les maisons ou les appartements modernes conservent, la plupart du temps, certains éléments de la tradition : souvent une pièce dont le sol est tapissé de tatamis et dont certains murs comportent des panneaux coulissants. A quelques centaines de mètres, s’élèvent, auprès d’une rizière, quelques maisons édifiées dans un style traditionnel. Leur structure est généralement construite en bois. Elles sont vastes, comportent un étage plus exigu que le rez-de-chaussée et sont coiffées de tuiles de couleur bleue, grise ou verte.

LUNDI 27 juin

Rapide, mais réparateur café soluble à la maison, embouteillages, qui malheureusement sévissent ici aussi, et désormais morning service à l’hôtel.

Kamishitiken (Kitano)

En fin de matinée, nous nous acheminons vers Kamishitiken, dans le quartier de Kitano : c’est là que Wasaburo a passé son enfance. C’était à deux pas d’un temple bouddhiste et à quelques dizaines de mètres d’un sanctuaire shinto ; la rue est bordée de maisons traditionnelles dans le style local, en bois et, elles ne comptent pas plus de deux étages. Parmi celles-ci, une maison de thé qui appartient à ta « tante », une tante à la mode de Bretagne. Ces maisons atteignent une telle profondeur qu’on les surnomme « maisons d’anguilles »… Un peu plus loin, s’élevait la maison de ton enfance ; elle est aujourd’hui détruite et remplacée par deux nouvelles constructions sans cachet. Wasaburo est fort ému : « Je n’ai plus ma maison natale », dit-il, cédant à la nostalgie et à la tristesse. Nous évoquons le passé… Il est le fils d’un fabricant de ces cordons qui maintiennent l’obi, splendide et indispensable ceinture des kimonos, et d’une danseuse traditionnelle. Il vit une enfance enracinée dans la tradition. D’autant qu’il est élevé par sa grand-mère. Conscient de la valeur de ce patrimoine, il ne le renie pas, mais au contraire, il en est fier.

Quelques rues plus loin, retentit la musique métallique et lancinante des métiers à tisser : c’est la rue des tisserands, « des gens pauvres, parfois des Coréens, dit Wasaburo, qui tissent les kimonos… »

Wasaburo et le quartier de Kitano

Au début de l’ « opus » que je lui consacre sur France Culture (Radio France), Wasaburo évoque son quartier, encore truffé de maisons traditionnelles, des maisons dont la hauteur ne dépasse pas un étage, coiffées d’un toit de tuiles, dont les murs privilégient la couleur blanche. Elles sont profondes comme une « maison d’anguilles », auxquelles une entrée étroite livre l’accès…

-Quelle était, au cours des années cinquante, la vie d’un jeune kyotain qui résidait dans ce quartier de geishas ?

-Cela n’a pas beaucoup changé… Nous subissions les influences occidentales, les appareils ménagers, par exemple… En revanche, le son des instruments des geishas en train de répéter sonnait notre réveil, le matin.

-Vos parents ?

-Ma mère dansait ; elle était professeur de danse classique japonaise. Mon père exerçait aussi une profession traditionnelle : il fabriquait ces cordons qui servent à maintenir l’obi (la ceinture) du kimono.

-Kabuki ?

-Enfant j’y assistais dans un vieux théâtre du quartier, lieu de la danse classique japonaise.

-Les traditions ?

-Elles sont toujours vivantes à Kyoto. Chez les femmes, plus que chez les hommes.

Le sanctuaire de Kitano Tenmango

A proximité, se trouve le sanctuaire de Kitano Tenmango dont les jardins servaient jadis d’aire de jeu à Wasaburo. Fondé en 947, en l’honneur du patron des lettrés et des étudiants, il fut en partie reconstruit au début du XVII° siècle. On y accède, comme à tous les sanctuaires shintos, en passant sous un torii, portique, généralement de couleur rouge, gardé par deux animaux en pierre, tels que les chiens ou les renards, l’un gueule ouverte, l’autre fermée.

Dans la paix de la nature, au milieu des arbres, on admire une succession de bâtiments : le sanctuaire proprement dit, flanqué de divers pavillons, comme des préaux meublés de tables pour pratiquer la calligraphie, une échoppe d’objets pieux, l’habitation des religieux… Les couleurs rouge et or prévalent. Sous le soleil, c’est d’une splendeur éclatante ; aujourd’hui, le temps est gris et pluvieux : les couleurs demeurent un peu ternes. Quelques fidèles, cependant, ont bravé les intempéries pour se recueillir et prier. De quelle manière ? On jette une obole dans le tronc, on claque dans ses mains, on agite une sorte de grelot en utilisant une corde qui pend du toit puis, on se recueille…

Le sanctuaire recèle un trésor, que l’on peut admirer une fois par mois : diverses peintures des époques kamakura (XII°- XIV° siècles), muromachi (XIV°-XVI° siècles), edo (XVII°-XIX° siècles) ainsi que des rouleaux peints au début du XIII° siècle. Ces peintures shintos sont libres de toute contrainte bouddhiste…

Wasaburo raconte ! « Il y a plus de 200 temples à Kyoto. C’est une ville qui se nourrit du tourisme. A l’extérieur de la cité, prospèrent des industries et dans les zones agricoles environnantes, on cultive, entre autres productions, le thé. Les activités principales sont le tourisme… et les textiles qui dépendent des métiers traditionnels. Autour du temple, le parc est planté de pruniers dans les branches desquels s’égosillent les oiseaux ; pour moi, c’était un terrain de jeu. »

Religions

Dans ces jardins du sanctuaire, tandis que gazouillent les oiseaux, Wasaburo évoque les deux principales religions du Japon, qui, souvent, se mêlent, le shintoïsme et le bouddhisme. La première, ancestrale et autochtone, est en fait un culte rendu à la nature, aux animaux et aux plantes qui la peuplent, à tout ce qui vit : le Japon est un pays d’origine rurale ; la seconde religion, venue d’Inde via la Chine et la Corée au VI° siècle, est une métaphysique qui, pour s’implanter durablement dans ce pays a dû s’adapter… Les Japonais, pour la plupart, pratiquent souvent l’une et l’autre, selon les circonstances : « on naît shinto, on se marie shinto, et l’on meurt bouddhiste », a-t-on coutume de dire ici.

L’école de Wasaburo

Il est bientôt midi. Nous avons le temps de faire une incursion dans l’école primaire que fréquentait Wasaburo, à deux pas du sanctuaire. Autrefois, elle était en bois ; aujourd’hui, elle est en béton… Le directeur nous autorise à pénétrer dans l’une des classes. A cette heure, les enfants, garçons et filles, achèvent leur déjeuner. Certains ont déjà commencé à ranger et d’autres balayent. En effet, les élèves mangent dans leur classe, assis derrière leur pupitre. Il leur incombe ensuite de procéder au nettoyage sous l’œil vigilant de la maîtresse. L’école, semble-t-il, est destinée non seulement à l’acquisition de connaissances, mais encore à l’apprentissage de la vie dès le plus jeune âge, la vie quotidienne, concrète, sociale. Les enfants nous accueillent en déclenchant une tempête de cris et, à la demande Wasaburo, en interprétant une chanson. Ce-dernier évoque ensuite sa scolarité et ses souvenirs de cette école, l’école du quartier. La cour de récréation, comme toutes les cours de récréation du monde, retentit du vacarme des jeux et des cris des enfants.

Au Japon, écoliers et lycéens portent l’uniforme ; les tout petits, en cette saison estivale, portent des culottes courtes, de couleur bleue ou grise, et la chemisette blanche, ou parfois bleue, ainsi qu’un chapeau rond en paille de riz et à bords relevés ou une casquette, et socquettes, chaussures et cartables également identiques, en fonction de l’école que fréquente l’élève. Leurs aînés portent un pantalon sombre, le plus souvent noir et bien coupé, selon les critères de la mode, et une chemisette blanche ou bleue, ainsi que la plupart du temps, une casquette bleu marine. Les filles sont également astreintes au port de l’uniforme : jupe sombre, chemisier blanc, etc. Les étudiants, semble-t-il, échappent à cette obligation.

A mes remarques et critiques, Wasaburo répond en usant d’un argument auquel je n’avais guère songé : « ainsi, dit-il, riches et pauvres sont habillés de la même manière ». Voilà qui mérite réflexion !

A la sortie de son ancienne école, notre ami rencontre, au coin d’une rue une ancienne connaissance et entame avec elle une brève conversation…

Scolarité de Wasaburo

Il y eu d’abord cette école primaire, puis, il fréquente un établissement secondaire jusqu’à l’âge de quinze ans et, ensuite, le lycée qui le conduit au baccalauréat.

Le système scolaire est rigoureux. C’est une compétition permanente, mais, à l’époque, elle n’était pas aussi dure qu’aujourd’hui. L’obligation de pratiquer baseball et judo étaient des choses que notre ami détestait. Au lycée, à l’âge de seize ans, il découvre la littérature française, Aragon, Hugo…

Pavillon d’or

Le déjeuner précède notre visite au Pavillon d’or, qui n’est pas éloigné du centre- ville. Avec la voiture dont nous disposons, il ne nous faudra pas longtemps pour l’atteindre. Pour de multiples raisons, entre autres littéraires, j’attends ce moment avec impatience, depuis fort longtemps, et suis à la fois anxieux, énervé et ému…