« Seuls, les petits riens de la vie sont importants. »

Joseph Roth, « A Berlin »

BUFFET

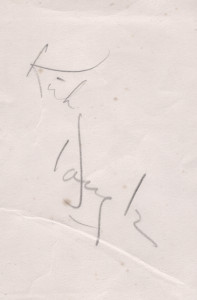

C’était au début des années 50, un été, à Saint-Cast, une station balnéaire située en un département qui s’appelait encore, fruit d’une aberration géographique, les Côtes du nord. J’étais un tout jeune garçon, accompagné de ses parents et nous avions piqueniqué sur les dunes proches de l’une des plages. Après le déjeuner, le hasard a voulu que nous rencontrions le peintre Bernard Buffet, en villégiature en ces lieux encore sauvages. Déjà paré d’une notoriété certaine, il vagabondait en solitaire. Gamin turbulent, je dus, je suppose, car ma mémoire sur ce point est défaillante, faire le siège de l’artiste, qui, sans doute ému par ce petit garçon, céda à ses sollicitations et lui offrit un autographe.

DOCTEUR DOUGLAS ?

Onze ans ! Depuis peu, j’avais onze ans. Les vacances se déroulaient en Bretagne, à Dinard, à la plage : plage de l’Ecluse, matin et après-midi, et le soir, au lit ! Ce jour de l’été 1957, comme chaque jour, je retrouvais, sous le ciel bleu, mes camarades de jeux habituels, une fratrie dont la sœur aînée veillait sur nous.

Cet après-midi-là, soudain, il y eut comme un mouvement des estivants allongés sur le sable, en direction d’un homme vêtu d’un maillot de bain, qui se dirigeait vers la mer. La plage ainsi animée commença à bruire : « Kirk Douglas ! Kirk Douglas ! » s’exclamait chacun… Et moi, jeune ignorant, j’interrogeais : – « Le docteur Douglas ?

- Mais non, Kirk Douglas, l’acteur américain. », répondit la jeune-fille, qui nous gardait en l’absence des parents. Un acteur ! Et américain ! Américain, à l’époque, c’était l’image de l’un de ces libérateurs de la France qui surgissait ! En slip de bain, je courus sur le sable quérir sa « signature », comme me l’avait conseillé la grande-fille. Sans doute ému par ce petit garçon timide, qui baragouinait trois mots d’anglais, l’acteur ne se fit pas prier et me gratifia d’un autographe. Il lui fallut quelque temps pour gagner la mer et nager, tant les gens de la plage le sollicitaient…

En fait, Kirk Douglas (1916) et Tony Curtis (1925-2010), les deux acteurs américains, résidaient au « Grand Hôtel » de la station balnéaire, sans aucun garde du corps, libres ! Ils y demeurèrent le temps de tourner quelques scènes du film « Les Vikings », de Richard Fleisher (1916-2006), le réalisateur de « Vingt mille lieues sous les mers » (1955), avec, entre autres, déjà Kirk Douglas, dans un château-fort voisin, le Fort la Latte. Le film paraîtra sur les écrans en 1958.

En 1965, je séjournais pour la première fois aux Etats-Unis, au sein d’une famille. Un soir, par hasard, vautré au creux d’un canapé, je regardais la télévision avec le fils de cette famille, quand, soudain, sur l’écran, je vis le Fort la Latte : l’une des chaînes de la télévision américaine diffusait « Les Vikings ».

HIRSCH, UNE LOGE

Comme chaque été, le festival de Saint-Malo proposait une affiche alléchante. Ainsi, les Comédiens français jouaient Molière dans la cour du château, « Amphitryon » ; Robert Hirsch, tremblant de tout son corps, génial et inoubliable, incarnait Sosie, le rôle tenu par Molière lors de la création. L’illustre pianiste György Cziffra offrait un concert dans la salle du casino de la ville, au cours duquel il interpréterait, entre autres, des œuvres de son compatriote Franz Liszt. Dès l’entracte, subjugué par la virtuosité et la sensibilité de l’artiste, je frappais à la porte de sa loge. Fort courtoisement, il me pria de revenir à l’issue du concert. Ce que je fis.

Surpris, je constatais que son confrère Aldo Ciccolini, ainsi que les comédiens Jacques Charon et Robert Hirsch, tous deux de la Comédie française, m’avaient précédé… Intimidé et sans voix, je tendis le programme du festival à l’artiste qui sortait de scène pour qu’il le dédicace. Les autres, sur le ton de la plaisanterie, protestèrent que je les ignorais… Pour faire taire ces feintes jérémiades, je leur confiais la plaquette ; chacun, à tour de rôle, y apposa sa signature. Tandis qu’ils s’appliquaient, je remarquais que l’un des comédiens, Robert Hirsch, ne me quittait pas des yeux et semblait porter une attention soutenue à ma personne, tout en me gratifiant de propos aimables. J’avais 16 ans. La virilité n’habitait pas encore mon corps adolescent, et ma naïveté était absolue. La noria des signatures achevée, le m’apprêtais à prendre congé. C’est alors qu’il m’invita à souper en leur compagnie. Contraint d’embarquer sur la dernière vedette assurant la traversée de l’embouchure de la Rance pour regagner le domicile familial, je déclinais l’invitation. Il insista, je résistai et m’en fus.

Depuis des décennies, je regrette cette fuite ; j’imagine les divers scénarios qui auraient pu se dérouler et n’en privilégie aucun, convaincu que quel que soit celui retenu, une telle soirée eut sans doute changé le cours de ma vie. Mais ce fut une leçon : j’appris à saisir les opportunités que le destin présente. Au fil du temps, j’ai, pour me consoler, pris l’habitude d’assister, à Paris, à toutes les pièces ou presque dans lesquelles brille le nom de Robert Hirsch. Malgré l’incitation de nombre de mes amis, je n’ai jamais, osé, au terme de l’une de ces représentations, rappeler à ce comédien magnifique ce singulier épisode de ma vie, que lui-même a certainement oublié depuis belle lurette. Et, pourtant, aujourd’hui encore, ce souvenir me hante… Et Robert Hirsch n’est plus.

DANSE, ALICIA ALONSO, MAIA PLISSETSKAIA

Etudiant à Rennes, au cours de la deuxième moitié des années soixante, il m’arrivait de contribuer bénévolement aux activités de la Maison de la culture, entre autres comme interprète. Ce jour-là, l’institution accueillait le ballet national de Cuba, sous la direction de sa fondatrice (1948), l’illustre danseuse et chorégraphe Alicia Alonso (1921), « prima ballerina assoluta ». A l’époque, sa vue n’était déjà pas excellente. Au moment de son entrée en scène, j’eus l’honneur de lui offrir mon bras pour la conduire en coulisses, à la lisière de la lumière. Et, elle dansa ! Elle dansa magnifiquement en se guidant, nous expliqua-t-elle après, sur quelques points de repères.

Quelques années plus tard, sans doute au début des années soixante-dix, étudiant à Sciences Po Paris, on m’invita à assister à l’une des représentations du » Lac des cygnes », dansé par le Ballet Bolchoï, au Palais des sports de Paris. Maïa Plissetskaïa (1925-2015), la « Diva de la danse », éternelle prima ballerina assoluta dansa le rôle d’Odette/Odile, comme depuis… 1947 ! Des années plus tard, je me souviens encore des ailes du cygne, ses mouvements de bras, élégants, puissants, souvent imités, mais jamais égalés….

BARRAULT, 347

Comme de coutume, entre Noël et la Saint-Sylvestre, j’accompagnais mes parents à Paris. Cette année-là, 1967, Le Living Theater défrayait la chronique. Fondé en 1947, à New-York, par Judith Malina et Julian Beck, il offrait une série de représentations en France. Au Théâtre 347, Cité Chaptal, à Paris, la troupe interprétait « Antigone » de Sophocle, tragédie traduite en allemand par le poète Hölderlin, adaptée par le dramaturge Brecht, et pour la version jouée en France, dopée par la collaboration de Bernard Sobel ! Curieux de vivre cette aventure théâtrale, j’abandonnai mes parents, le temps de la représentation.

La salle était bondée, le plateau éclairé et nu, et une seule place demeurait libre : à côté de moi… Peu avant l’extinction des feux, une fine silhouette se glissait dans la salle et occupait le siège vacant : Jean-Louis Barrault ! Baptiste, le mime des « Enfants du paradis », le film mythique de Marcel Carné ! Me voilà tout étonné que cet homme de théâtre et acteur illustre, à l’approche de la soixantaine, fasse preuve d’une telle curiosité à l’égard de ce qui, à l’époque, était considéré comme l’avant-garde !

Je ne sais pas alors que, quelques années plus tard, journaliste du quotidien Libération, il m’arrivera de chroniquer tel ou tel des spectacles du théâtre qu’il dirige. Au début des années 80, collaborant avec son équipe pour imaginer une programmation musicale, je vérifie son insatiable curiosité et recueille, en décembre 1981, le témoignage de son amour de la musique…

REYNAUD

C’était au cours des années soixante ; j’étais encore adolescent. Le soir d’un été de ces années-là, le château de Combourg, où vécut Chateaubriand, offrait un « Son et lumières ». J’y assistais en compagnie de mes parents. Soudain, tandis que le spectacle se déroulait, mon père, l’ayant aperçu, dit : « Là devant, petit Paul ». Ma mère et moi regardons cette personne. D’emblée, ma mère l’identifia ; quant à moi, j’ignorais qui était ce monsieur. « C’est, dit mon père, Paul Reynaud ». Voilà qui ne m’informait guère au sujet de ce petit vieillard. Mon père poursuivit, « Paul Reynaud, accompagné, ce soir-là, de ses amis Amiot, chez lesquels sans doute il séjournait. »

De retour à la maison, je consultais des livres. Félix Amiot (1894-1974) était un industriel, qui entre autres, construisait des avions, et certains de ces appareils participèrent à la Seconde Guerre mondiale. Paul Reynaud (1878-1966) fut plusieurs fois ministre sous la IIIème République, et surtout, président du Conseil en juin 1940…

PEROU

J’ai rencontré Manuel Scorza (1928-1983), romancier péruvien, chez lui, le 18 février 1974, en compagnie d’un collègue de l’AFP (Agence France Presse). La teneur de cette rencontre est relatée au fil de mon article, intitulé « Un barde d’utilité publique », publié dans « Libération », le 19 mars 1974. On peut le lire sur ce même site : Chroniques arts et littérature > Manuel Scorza, romancier péruvien. Cette rencontre remarquable, belle et instructive, se poursuivra lors d’un dîner, à Paris, le 25 avril 1974, peu avant mon départ au Portugal avec des camarades du journal pour « couvrir » la Révolution des œillets…

Hélas ! Cet homme qui détestait voyager en avion périt dans une catastrophe aérienne, survenue à l’aéroport de Barajas de Madrid, le 27 novembre 1983. Il nous reste ses livres.

ŒILLETS

Le 1er mai 1974, au terme de plusieurs décennies de dictature salazariste qui l’interdisait, Lisbonne célèbre dans l’allégresse le premier 1er mai. Le peuple est dans la rue, une foule considérable qui rappelle mai 68 à Paris… C’est la liesse populaire ! Il fait chaud : on se rafraîchit dans les fontaines… Les filles subtilisent les képis des militaires, héros de cette révolution, qui a abattu le fascisme, et en coiffent leur chevelure.

Dans un stade, l’après-midi, se tient un meeting. Mario Soares, revenu d’exil, parle. Un homme, âgé d’une cinquantaine d’années, s’adresse à nous et dit en portugais : « Moi, je ne comprends pas tous ces mots en isme : monarchisme, socialisme, communisme… » Ce propos pourrait susciter un rire moqueur ; on le réfrène, car cet homme n’a connu que la dictature et la censure. Plus tard, on remarquera que la plupart des militaires sont peu instruits et ignorants de la politique, sauf les marins: ils voyageaient et avaient accès à des lectures et des rencontres, dont leurs collègues appartenant aux autres armes étaient privés.

TRAC

En 1975, le chanteur Renaud débute sur une scène parisienne. C’est celle de la Pizza du Marais, en cette rue des Blancs Manteaux, célébrée par l’une des rares chansons écrites par Jean-Paul Sartre. Avant sa prestation, l’artiste est assis à l’une des tables du bar et griffonne sur une enveloppe en papier kraft, à l’encre verte, les paroles du « Dénicheur » qu’il interprétera en scène. Il avale des boissons anisées les unes après les autres… Le concert s’en ressent. Un critique écrira à peu près qu’il joue mal de la guitare et qu’il chante mal…

TIMIDES

Le 11 janvier 1975, j’ai rendez-vous, rue Froidevaux, à Paris, chez l’attachée de Presse d’Alan Stivell, déjà auréolé de célébrité. Journaliste à Libération, le chef du service culture de ce journal m’a désigné : je suis breton et j’aime la musique. Mon refus ne l’a pas convaincu : je n’ai jamais interrogé un artiste. Il remarque à juste titre dit que la technique d’interview d’un homme politique ou d’un artiste est identique. Ce qui est ma foi exact.

L’entretien commence mal : Alan Stivell regarde ses chaussures et moi de même ; c’est le combat des timides. L’un d’entre nous finira par rompre le silence et de cette première rencontre, fructueuse, naîtra une longue et féconde amitié.

BRASSENS, UN MUR

Je ne connaissais pas Georges Brassens. A l’époque, il était l’un des phares de la chanson française. Je ne l’avais jamais rencontré. Le 16 octobre 1975, un livre paraissait le concernant. A cette occasion, une réception était organisée, et j’étais invité. Il était présent. On nous présenta et, je ne sais pourquoi, on précisa que j’étais Breton. Brassens se lança alors dans un long monologue : il relatait la destruction d’un pan de mur de sa propriété sise en Bretagne par un camion. Interdit, j’écoutais l’exposition des faits et de leurs conséquences. Je guettais un silence afin de m’y engouffrer et de changer de sujet. En vain. Enfin, le discours s’interrompit et le chanteur fut happé par d’autres invités. Dépité, je m’en fus. L’ami qui m’attendait dans sa voiture lut d’emblée la consternation sur mon visage. Il m’interrogea. Je lui contai ma mésaventure. Il écouta et conclut : » Tu es sans doute la seule personne au monde à laquelle Brassens a livré une telle confidence. Tu devrais être fier de cette confiance ! »

BECAUD, SPONTANE

C’était le 21 octobre 1975, à l’Olympia de Paris. Jeune journaliste, je devais interviewer Gilbert Bécaud. Il était convenu qu’avant de me livrer à cet exercice, j’assisterai à la « balance », c’est-à-dire au réglage de la diffusion des sons et de leur équilibre. Au grand complet, l’équipe technique du music-hall était à la disposition de l’artiste. Aussi quelle ne fut pas ma surprise de voir Gilbert Bécaud poser telle « gélatine » pour colorer la lumière dispensée par un projecteur, régler la position de la tête de son guitariste sur un accord, et ainsi de suite…

Au cours de l’entretien qui suivit dans l’un des bars du lieu, je m’étonnais de ces gestes. Assis en face de moi, Bécaud sourit, m’observa et dit : « Jeune-homme, si un détail cloche, c’est moi et moi seul qui me plante. Je ne veux pas me planter, alors je contrôle tout. » Autrement dit, un artisan amoureux du travail bien fait.

Le soir de la première, à l’issue du concert, chacun célébrait la spontanéité de « Monsieur 100 000 volts ». En fait, moi je savais que rien n’était laissé au hasard. Pas même la cigarette sur laquelle tirait le chanteur entre les saluts et que tenait un garçon dans les coulisses.

MARINS

Le 3 décembre 1975, La Pizza du Marais, lieu emblématique de la chanson à l’époque, sis rue des Blancs Manteaux, accueille un duo, Angélique et Photis Ionatos. Ils sont grecs, vivent en Belgique et chantent des textes d’un poète belge, dont j’ai vite oublié le nom ; ils s’accompagnent à la guitare.

Angélique annonce que son frère et elle vont interpréter à la guitare « une mélodie crétoise ». Dès les premières notes, je fredonne ce thème… breton. Interloqué, à l’issue du spectacle, je me dirige vers la loge et interroge Angélique au sujet de cette prétendue mélodie crétoise. Sa réponse fuse, lestée d’intelligence : « Crétois et Bretons, deux peuples de marins, allez savoir ! »

LA PROMESSE DE MAXIME

J’avais interviewé Maxime Le Forestier au retour d’une tournée en URSS (Voir sur ce site : Ecrits du spectacle > Libération > 17 février 1976 : Maxime Le Forestier, retour d’URSS) ; il m’avait longuement parlé d’un extraordinaire comédien et chanteur russe, Vladimir Vissotski. Peu de temps après, je m’apprêtais à porter mon article au journal, Maxime m’appelle : il me demande de supprimer tout ce qui concerne Vissotski pour ne pas nuire à sa sécurité. Après avoir protesté pour le principe, j’acceptais. Maxime me promit que, une rencontre avec lui serait possible lorsque cet artiste, marié alors à Marina Vlady, viendrait en France.

Le temps passa… Je n’imaginais pas que cette promesse serait tenue. Or, début mai 1976, le téléphone sonna : une voix de femme se présenta, Marina Vlady ! Cette voix était pour moi celle de la princesse de Clèves, film éponyme dans lequel elle avait tourné. J’’étais embarrassé : on n’auditionne ni Dylan ni Brassens, mais je ne pouvais mobiliser un studio de Radio France où j’oeuvrais alors pour un chanteur dont je n’avais jamais entendu la voix ! Avec la simplicité qui la caractérise, Marina mit un terme à mon embarras : « Vous n’avez jamais entendu Volodia (diminutif de Vladimir), alors si vous le souhaitez nous viendrons chez vous et Volodia chantera pour vous. »

Le 6 mai 1976, sur le coup de midi, Marina, Volodia et Kostas Kazanski, musicien bulgare réfugié en France, qui l’accompagnait chez nous, arrivent à la maison. Nous nous installons dans l’une des trois pièces de l’appartement : Marina et Volodia s’assoient sur le canapé ; Kostas et moi, par terre. A cette époque, j’héberge des jeunes musiciens de Louisiane. Volodia commence à chanter en s’accompagnant de sa guitare tendue de sept cordes. Dès les premières notes, voix rauque et puissante, j’ai compris et lui fait signe d’arrêter son chant. Marina traduit ; Volodia dit en russe qu’il veut continuer pour le plaisir… Il chante donc ; soudain la porte s’ouvre et l’un des chanteurs cajuns apparait, curieux de voir « le bougre russe », comme ils disaient. En anglais, il dit : « Je croyais que j’étais chanteur, mais je t’ai entendu… » Marina traduit à nouveau et Volodia se lève et prend le chanteur dans ses bras…

En fin de compte, nous enregistrons quelques chansons de Volodia dans un studio de Radio France, à la Maison de la Radio, le plus jeune des chanteurs cajuns dit un poème de Verlaine (« Le ciel est par-dessus le toit… »), en présence de Marina Vlady et Maxime Le Forestier. Nous déjeunons tous ensemble dans le bistrot, situé en face de la porte B de la Maison de la radio… Souvenir mémorable !

CONCERT EGOISTE

Le 1er juillet 1976, je séjourne chez Léo Ferré en Italie. Il doit remplacer Marc Legras et moi sur les ondes de France Musiques, une semaine en août, pendant nos vacances obligées. A sa demande, je suis venu enregistrer sa participation. Un soir, avant le dîner, Léo me demande si je veux écouter ses dernières chansons. J’acquiesce. Il s’assoit au piano et commence à interpréter une kyrielle de ses dernières œuvres. Un concert pour moi tout seul ! C’est magique !

CENSURE

Le 14 juillet 1976, l’émission que je présente ce jour-là sur les ondes de France Musiques sera jugée antimilitariste par la présidente de Radio France et suivie d’une interdiction d’antenne sur toutes les chaînes… (Cf. à ce sujet sur ce même site : « Interdit d’Antenne »)

GAROUSTE

En 1976-1977, je suis conseiller artistique du théâtre Le Palace, qui n’est pas encore devenu une boîte de nuit. Certains membres de l’équipe entretiennent des relations amicales avec Gérard Garouste (1946), jeune peintre alors inconnu. D’aucuns, dont moi, taquinent l’artiste et se moquent quelque peu de ses œuvres.

Il lutte contre une profonde « culpabilité » qui s’enracine dans son histoire familiale. Son père, Auguste Garouste (1919-2008), était pétainiste et antisémite. Victime de ce lourd « héritage », Gérard sera victime de troubles psychiatriques. Il se « vengera » en apprenant … l’hébreu ! (voir son récit autobiographique « L’Intranquille »). Il est aussi le fondateur de l’association La Source, en 1991, qui contribue à l’épanouissement des enfants et des jeunes issus de milieux défavorisés.

Je le retrouve peintre célèbre et, à juste titre, célébré, à Dinard, en 2015, lors d’une exposition de ses œuvres, en compagnie de son épouse, la designer Elisabeth Garouste (1946) et de leur fils Guillaume.

APHONE

- En février 1977, à la Maison de la culture de Rennes, le chanteur et guitariste argentin Atahualpa Yupanqui est aphone… Il m’invite à annoncer au public, qu’exceptionnellement, il jouera exclusivement de la guitare. La salle est comble ; je suis fort embarrassé. A tort, car aucun spectateur n’exigera le remboursement proposé par la direction !

MEMOIRE

Le 8 avril 1977, au Printemps de Bourges, pendant la « balance » destinée à régler le son, l’après-midi, le dessinateur Cabu, qui connaît son Trenet par cœur, dicte au chanteur Lény Escudero les paroles, qu’il a oubliées chez lui, des chansons (dont « Une noix ») qu’il doit interpréter le soir, sous le chapiteau du festival, en première partie du « Fou chantant. »

RECITANT

Mi-octobre 1977, je suis invité en Avignon pour assister à un concert de Mikis Théodorakis (compositeur grec né en 1925) au théâtre municipal de la cité. Producteur à Radio France, je suis convié pour m’en faire l’écho sur les ondes nationales. Arrivé à l’heure du déjeuner, mes amis organisateurs m’accueillent à la gare ; ils m’offrent des agapes dans l’un des meilleurs restaurants de la ville.

Soudain, à table, tandis que nous devisons aimablement, l’un d’entre eux s’exclame : « Le récitant ! » L’un des convives m’explique alors que le contrat de l’artiste exige un récitant. Ils ont oublié ce point, mais je tombe bien : homme de radio, et donc de parole, je ne peux que faire l’affaire, pensent-ils. Je tente de m’échapper, mais en vain : on me fait remarquer que, face à l’adversité, c’est un service que l’on me demande. Je ne sais guère résister à cet argument et je finis par accepter.

Dès la fin du déjeuner, une incursion au théâtre s’impose. Là, on me présente à l’un des chanteurs de la soirée, Petros Pandis, un parfait francophone. D’emblée, il décide qu’il est urgent que je rencontre Mikis Théodorakis. Je suis réticent, l’homme comme l’artiste m’impressionnent : résistant, élu député (1964), embastillé par le régime des colonels (1967-1974), il jouit d’une renommée internationale. Et moi ? Suis un jeune journaliste, producteur à Radio France… Autant dire pas grand-chose, si on me compare au compositeur.

Petros frappe à la porte de la loge ; la porte s’ouvre et apparaît un homme de haute taille, engoncé dans une canadienne. Petros me présente, mais, comment m’adresser à lui ? « Mon colonel » ? (grade acquis dans la résistance aux nazis), « Mikis » ? (familier), « Monsieur » (protocolaire). Je choisis cependant cette dernière adresse pour le saluer. Il me tend la main et dit :

« Je suis Mikis. »

Et, l’air sombre, regardant Petros Pandis :

- « C’est le comédien ?

- Non, monsieur, c’est un malentendu ! Je ne suis pas comédien ! »

Un sourire se dessine alors sur le visage du compositeur :

- « Tant mieux ! Je vous explique : je cherche seulement quelqu’un qui donne le sens de mes chansons. Sans effet. Pas un comédien qui joue, voire surjoue. C’est inutile ! »

Ouf ! Finalement, ce géant est sympathique. Je n’imagine pas ce qui m’attend : l’homme est exigeant ! Je dois être vêtu de noir, prendre place sur le plateau, à l’avant-scène, pendant toute la durée du concert… Un concert qui va se prolonger environ trois heures et demie ! En effet, Théodorakis n’est pas un chanteur, mais cédant à la ferveur d’un théâtre d’Avignon bondé, les deux chansons prévues se métamorphosent en une longue litanie de thèmes, dont celui qui est devenu un hymne en Grèce et ailleurs : » Imaste dio, imaste tre…. », Nous sommes deux, nous sommes trois, nous sommes des milliers… » Mikis y insuffle toute sa passion, le souffle de sa combativité, son inépuisable énergie, sa force… Le public reprend ce chant à pleine voix… Moment inoubliable !

Pour ma part, je m’applique à respecter les exigences de l’artiste et me contente de lire les résumés des chansons en français, en articulant le plus distinctement possible, sans effet. Contraint de saluer avec les artistes, le compositeur me remercie chaleureusement : je suis fort ému !

Face au public, je crains que tel ou tel spectateur, accroché à l’un des balcons dégringole…

Je profite de la réception en petit comité, qui suit le concert, pour bavarder avec ce héros.

UNE INDIENNE A PARIS

En novembre 1977, au fil d’une interview, la chanteuse américaine Buffy Sainte Marie, d’origine indienne, dévoile les atrocités perpétrées par les Américains à l’encontre des tribus indiennes.

(Voir sur ce même site : Ecrits du spectacle > L’Unité, 15 décembre 1977 : « Les Indiens sortent de leur réserve »)

UN HOMME DE CŒUR

Le 17 novembre 1977, le docteur Clouzet, cardiologue et biographe de Jacques Brel me raconte sa première rencontre avec le chanteur.

Il avait proposé à l’éditeur et poète Pierre Seghers d’écrire un ouvrage au sujet du chanteur. Connaissait-il l’artiste ? Il répondit affirmativement ; en fait, il lui restait à faire sa connaissance. Jacques Brel accepta la rencontre, mais décida de soumettre l’auteur putatif à une série d’épreuves. Il vécut une semaine de tournée, une semaine infernale : horaires épuisants, petits-déjeuners matinaux et roboratifs, kilomètres et kilomètres de route entre chaque concert, etc. Au terme de cette aventure, Brel donna son accord ; le livre deviendra le premier opus de la collection Poètes d’aujourd’hui.

UN AMERICAIN A BERLIN

En février 1978, des amis chiliens ménagent une rencontre en tête à tête avec l’acteur et chanteur américain Dean Reed. Il mène une seconde carrière à l’Est et au centre d’une Europe alors communiste.

(Voir sur ce même site : Récits de voyage > Berlin 1978, la relation de cette rencontre.)

REVEIL

Au Théâtre de la Ville de Paris, le 18 Novembre 1980, Francis Lalanne entame une série de cinq récitals. Le soir de la première, il dépasse largement le temps qui lui était imparti, à telle enseigne que le public du spectacle suivant, prévu à 20 heures30, s’impatiente dans le hall et les escaliers du théâtre. Le directeur du théâtre admoneste le chanteur. Celui-ci, le lendemain entre en scène avec un imposant réveil…

HOMMAGE

Le 29 juin 1981, le Théâtre du Rond-Point, alors dirigé par Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, rend hommage à Charles Trenet en sa présence : divers artistes ont été conviés ; parmi ceux-ci, l’humoriste Philippe Val, dont le chien module l’une des mélodies du chanteur.

METAPHORE

En novembre 1981, je recueille, à Paris, une interview du poète et chanteur russe Boulat Okoudjava (1924-1997). A la fin de cet entretien, je lui fais remarquer qu’il est destiné à être publié et que certains de ses propos peuvent lui nuire à son retour en Russie. Impassible, il me répond : « Vous ferez comme moi, vous userez des métaphores… » Sans doute, ai-je suivi ce conseil, car l’article fut publié et Boulat n’eut heureusement aucun problème.

PACIFIQUE

Un spectacle du Printemps de Bourges réunit, le 2 avril 1982, trois chanteuses : l’italienne Maria Carta, la britannique Brenda Wooton, originaire des Cornouailles, et l’argentine Mercedes Sosa. Ce jour-là débute la guerre des Malouines. Consultées séparément, les chanteuses britannique et argentine décident non seulement de chanter, mais de conclure le concert en duo ! Dans la salle, l’émotion est à son comble !

BEDOS, POUR MOI TOUT SEUL

Sollicité au cours de l’année 1982 pour écrire une présentation du prochain spectacle de Guy Bedos, je remarquai que je ne saurais vanter les mérites d’une prestation scénique que je n’avais jamais vue. La réplique ne se fit pas attendre : Guy Bedos m’offrirait la primeur de son nouveau spectacle, au Palais des Glaces, à Paris, le 23 septembre. Surpris et inquiet, j’observai que l’absence de public pour un comédien comique serait un lourd handicap…

Le jour dit, Bedos entra en scène devant un auditoire réduit à sa plus simple expression : un régisseur, un ou deux techniciens de la salle et moi-même ! Il déroula l’intégralité de son nouveau répertoire. Je pris nombre de notes et ris beaucoup. Sortant de scène, il me tint ce propos d’une rare élégance : « Tes rires m’ont porté ! »

FATIGUE

Mon collègue et ami Marc Legras et moi-même avons rendez-vous avec Serge Gainsbourg, le 6 septembre 1983. C’est une rencontre destinée à interviewer longuement le chanteur dans la perspective d’un « dossier » Paroles et musique. Mais l’artiste a tourné un film publicitaire toute la nuit ; il est épuisé : pourtant, nous aurons toutes les peines du monde à le convaincre de reporter l’entretien.

LE TELEPHONE SONNE

Tôt le matin, le 24 septembre 1984, le téléphone sonne, à mon domicile, à Paris. Une voix dit : « Je suis Jules Dassin. » Sans répondre, je raccroche. Sans doute, une plaisanterie ? Quelques minutes plus tard, la sonnerie retentit à nouveau. La même voix répète : » Je suis Jules Dassin je vous appelle de la part du ministre Jack Lang. Pourrions-nous nous rencontrer ? »

Jules Dassin (1911-2008), réalisateur, entre autres, des films « Les forbans de la nuit » (1950) et « Jamais le dimanche » (1960), accompagne à Paris, son épouse, l’actrice et chanteuse Melina Mercouri (1920-1994), ministre de la culture de Grèce, en voyage officiel en France. Le couple réside à l’hôtel Meurice. C’est là que Jules Dassin me reçoit le 25 septembre 1984 : il souhaite recueillir mes « conseils » dans la perspective de créer un festival à Athènes. L’homme est affable, sympathique et professionnel : nous discutons. Au cours de notre entretien, Madame le Ministre fait une brève apparition pour me saluer. Vision d’une icône ! Je quitte ce monsieur, muni de l’ensemble des numéros de téléphone, y compris privés, du couple, dont bien entendu, j’use avec parcimonie…

ARLETTY, CHAMPAGNE !

Le 6 décembre 1984, je me rendis chez Arletty, rue Rémusat, dans le XVIe arrondissement de Paris. Une équipe de Radio France m’accompagnait pour recueillir l’histoire de sa vie et de sa carrière, dans la perspective d’une série d’émissions qui serait diffusée par France Culture, au cours de l’été 1985, sous le titre « La chanson de Garance. »

D’emblée, la dame tint à me prévenir : « Vous savez, je n’ai plus beaucoup de mémoire. » Diable ! Heureusement : de l’enfance à la cécité, du « P’tit Proust » (sic) à « François des barreaux » (François Mitterrand), Arletty fut, deux bonnes heures durant, loquace et précise, émouvante et drôle ! Au terme de cette longue conversation, je mis fin à l’entretien :

« Vous devez être fatiguée, Madame ?

Non, j’ai seulement besoin d’un coup de champagne ! »

Elle se dirigea à tâtons vers sa cuisine et revint bouteille de Champagne en mains. Nous trinquâmes en devisant aimablement…

DANSE, PATRICK DUPOND

Au printemps 1985, Patrick Dupond, le danseur étoile de l’opéra de Paris, partageait la scène avec Francis Lalanne, au Printemps de Bourges. Chacun m‘avait prévenu que cet artiste était » compliqué » et source de problèmes : je m’attendais donc au pire. Il arriva à l’heure, demanda à essayer le tapis de danse et, satisfait, regagna sa loge pour prendre une douche et se préparer au spectacle. Peu après, je dus le déranger : le service de Presse était débordé par les demandes d’interview et il fallait trouver une solution. Il me demanda mon avis et une éventuelle suggestion ; je lui répondis que, à mon avis, une seule possibilité s’offrait: une conférence de Presse à l’issue du spectacle, ouverte à tous les journalistes, locaux, nationaux, étrangers… Il me donna son accord ; j’étais sceptique !

Il quitta la scène, fatigué par sa superbe prestation ; la salle adjacente aux loges, métamorphosée en salle de Presse, était bondée ; je craignais le pire ! Il sortit de sa loge et, souriant, s’assit à ma droite. Je demandais aux journalistes de bien vouloir se présenter (nom et organe de Presse) avant de poser leur question. Les interrogations des uns et des autres se succédèrent en un flot ininterrompu. La séance se prolongeait, or je savais que Patrick Dupond dansait le lendemain, à 15 heures, à l’opéra de Paris ; les journalistes l’ignoraient. Le danseur répondit à toutes les questions, celles posées par le plus humble des professionnels comme par le plus célèbre, sans se préoccuper de l’heure. Il était tard quand il monta dans la voiture qui le conduisait à Paris. » Compliqué », Patrick Dupond ? Un excellent professionnel, talentueux, généreux et gracieux !

CASADESUS

C’était en 1987, lors du Printemps de Bourges. J’avais convié l’Orchestre National de Lille, conduit par son fondateur et chef d’orchestre, Jean-Claude Casadesus, à offrir un concert sous les voûtes de la cathédrale de la ville. Un florilège d’œuvres classiques composait le programme. Le concert achevé, tandis que le public, séduit, applaudissait à tout rompre, je courus en direction du chapiteau…

L’ensemble Malavoi était arrivé le jour même de la Martinique ; ses membres avaient, chacun leur tour, pris une douche dans ma chambre… Ce groupe jouait sous le chapiteau du festival. Debout, le public dansait… je me tins en coulisses, côté jardin, pour voir et écouter les musiciens.

Soudain, je ressentis une présence derrière-moi. Je me retournai : stupéfait et incrédule, je vis le célèbre chef d’orchestre tanguer et se dandiner sur les rythmes antillais. Sidéré, je le regardai et il me dit : « Tu sais, à mes débuts, je jouais des percussions et j’adore cette musique. »

A l’issue du concert, j‘eus toutes les peines du monde à le convaincre de m’accompagner dans les loges pour saluer les musiciens : « Ils ne me connaissent pas ! » En fait, ils savaient tous qui était Jean-Claude Casadesus et se dirent très « honorés » de cette visite. Et moi donc !

BEJART, UN REGARD

Le projet d’inviter Maurice Béjart au Printemps de Bourges me conduisit à le rencontrer au Palais des Congrès de Paris, le 1 mars 1988, avant une représentation du Tokyo Ballet. Il se réjouissait de l’opportunité de présenter son art à un public jeune. Malheureusement, un vulgaire problème de compatibilité de dates contraria ce projet.

Au fil de notre conversation, je m’inquiétais de l’heure. Maurice Béjart demeurait impassible, son regard profond et acéré rivé sur son interlocuteur : je n’ai jamais oublié le bleu intense de ces yeux, ce regard !

CONDISCIPLE

Lors d’une réunion commune Festival Interceltique de Lorient / Printemps de Bourges, le 16 mars 1988, suivie d’un déjeuner, on retrouve avec plaisir Jean-Yves Ledrian, connu sur les bancs de la Faculté, à Rennes, à la fin des années soixante… Il militait déjà au Parti socialiste.

LES GENOUX DE PICASSO

Comédien et chanteur, Miguel Bose, fils de la comédienne Lucia Bose et du matador Luis Miguel Dominguin, est en tournée de promotion à Paris, ce 5 octobre 1988. Lors d’une rencontre ménagée par sa maison de disque, polyglotte, ce jeune-homme, doté d’un physique de jeune premier, raconte en français et avec un naturel confondant, qu’enfant, Picasso, ami de son père, le faisait sauter sur ses genoux…

JULIEN

Un soir, à Montréal (Québec), sans doute au cours des années 80, je dîne en compagnie de mon ami Jean-Louis Foulquier, l’un des célèbres animateurs de France-Inter. Ce soir-là, Luc Plamondon (1942) reçoit ses amis en sa somptueuse demeure. Nous arrivons tardivement. La première personne que nous croisons est Julien Clerc : « Bonsoir, je suis Julien ». Installé au piano, il anime une partie de la soirée, sans jamais imposer l’une de ses chansons. Chapeau l’artiste !

PAOLO CONTE, L’AVOCAT

En mai 1989, une équipe de Radio France et moi avions rendez-vous avec Paolo Conte, à Asti, dans l’un de ces grands cafés que l’Italie recèle. A l’heure dite, ne le voyant pas, je m’adressais à la caissière :

« Paolo Conte ?

Il avocato ?

Si

Il n’est pas là : voyez sa table là-bas, il n’y a personne. »

Chanteur célèbre au-delà des Alpes, chez lui, il demeure « l’avocat ».

CONSCIENCE MORALE

Invité à déjeuner place Beauvau, au Ministère de l’intérieur, le 5 avril 1991, je suis le seul convive du ministre Philippe Marchand et de son épouse Odile, amie engagée au sein d’une ONG. Au cours du repas, le ministre affirme : « Ma femme, c’est ma conscience morale. »

GRECO, « BELPHEGOR QUOI ! »

En 1991, Juliette Greco est l’une des artistes invitées au Printemps de Bourges, le groupe NTM aussi. Une occasion de combattre les préjugés en réunissant les contraires, Greco et NTM, au cours d’une conférence de presse. La plupart de mes collègues et des professionnels crient au fou. Je persiste et je signe. Sébastien Farran, à l’époque jeune manager de NTM, me transmet l’accord du groupe. Celui de la dame itou.

Le jour dit, peu avant onze heures, j’accueille Juliette Greco au pied de la Maison de la culture de la ville. Frappé par un deuil familial, le manager est absent et Juliette ignore tout du projet. Professionnelle, elle accepte cependant de me suivre et de se prêter à l’exercice.

La salle est bondée : l’affiche excite la curiosité des journalistes, avides d’assister à une probable joute verbale et à un improbable succès de l’entreprise… Je fais asseoir Juliette Greco à ma droite, Joey Starr et son complice Kool Shen à ma gauche. Je salue la Presse et, honneur aux dames, m’adresse à Juliette Greco ;

« Connaissez-vous NTM ?

Non, d’ailleurs je ne sais pas ce que ça veut dire

Nique ta mère.

C’est élégant ! »

Je me tourne alors vers mes voisins de gauche :

« Connaissez-vous Juliette Greco ? »

Joey Starr répond :

« Ouais, Belphégor quoi ! »

La salle s’esclaffe.

Ainsi commença cette conférence de Presse devenue légendaire et dont je fus l’auteur. A chaque réplique de l’une ou des autres, les journalistes applaudissaient comme au théâtre. Et des répliques il y en eut ! Ainsi, l’un des journalistes posa une question un tantinet agressive à NTM et Greco défendit bec et ongle le groupe, brandissant le thème de la liberté de l’artiste, à la grande surprise de tous. Un peu plus tard, Greco évoqua la période de l’occupation nazie et sa détention… Joey Starr manifesta d’emblée sa surprise :

« Vous, Madame là tout en noir, la zonzon… »

Le soir, la dame eut un malaise, quitta la scène et fut hospitalisée. On dit que le premier témoignage d’affection qu’elle reçut émanait de NTM…

DELPECH

Le 10 février 1992, je rencontre le chanteur Michel Delpech, à l’instigation de Jean Sayouz, alors directeur technique du Théâtre de la Ville de Paris, dont je suis le conseiller musique. La rencontre se déroule dans les locaux de l’éditeur musical Trema.

Auteur de nombreux succès qui marquent de leur empreinte les années 60 et 70 (entre autres, « Chez Laurette », « Le Loir et Cher », « Pour un flirt », « Wight is Whight », « Quand j’étais chanteur »…), l’artiste, alors âgé de 46 ans, a quelque peu disparu du monde de la chanson. Ce jour-là, l’homme me semble fatigué et triste. Cependant, il m’écoute attentivement l’entretenir de la musique populaire brésilienne (MPB) que je connais bien et qui semble l’intéresser…

EVORA

En décembre 1992, environ deux mois après la publication de son disque « Miss Perfumado », Cesaria Evora (1941-2011) offre une série de récitals au Théâtre de la Ville de Paris. Au terme de la dernière représentation, José da Silva, son manager, invite quelques fidèles à partager un dîner dans un restaurant asiatique.

A la fin du repas, je remarque que la chanteuse s’est isolée à l’écart du groupe d’amis. José se lève, s’approche d’elle et l’interroge. Le visage grave, elle répond : « Je me demande pourquoi un aussi beau et prestigieux théâtre m’a invitée à chanter… » José éclate de rire et nous rejoint pour nous conter l’anecdote et nous rassurer. Cesaria Evora venait de triompher, remportant chaque jour un vif succès, au cours de plusieurs concerts, dans cette salle de mille places toujours bondée. La dame n’a jamais oublié ses origines.

ROMANOV

Le 5 novembre 1994, Boulat Okoudjava chante au Théâtre de la Ville de Paris. Peu avant le début du concert, son épouse m’interroge :

- « Romanova, cela vous dit quelque chose ?

- Oui, Madame, je sais qu’en russe les noms propres se déclinent ; il s’agit donc d’une dame de la dynastie des Romanov.

- Exactement et elle est Grande Duchesse. Elle vient de téléphoner qu’elle serait en retard. Pourriez-vous veiller à son accueil ?

- Bien entendu, Madame. »

Je m’en fus donner les instructions nécessaires au personnel. Quelques minutes s’écoulèrent et on me prévint qu’une dame m’attendait à l’accueil. Je courus à sa rencontre. Elle était accompagnée de deux jeunes garçons, peut-être ses petits-fils. Nous gravîmes ensemble la volée de marches qui conduisait à la salle, tandis que je lui livrais quelques explications :

- « Altesse, le spectacle étant commencé ; je ne peux vous escorter jusqu’à vos places, mais l’entracte me permettra de vous y conduire. »

Je souriais en mon for intérieur à l’idée qu’elle serait assise à côté de l’ambassadeur de Russie, qui, comme la plupart de ses collègues de l’époque, avait été formé par les communistes. Au milieu de l’escalier, l’altesse interrompit son ascension et me regardant dit :

- « Nous nous connaissons, n’est-ce pas ? Il y a une trentaine d’années à Saint Briac, en Bretagne ; d’ailleurs vous ne nous avez guère visités depuis lors. »

J’étais sidéré ! Je réussis cependant à répondre :

- « Altesse, je ne me permets pas.

- Eh bien vous devriez. »

J’avais effectivement rencontré la Grande Duchesse Leonida Romanova (1914-2010), son époux, le Grand-Duc Vladimir Romanov (1917-1992) et leur fille, future Grande Duchesse Maria (1953), à Saint Briac (Bretagne), au cours de l’été… 1968 !

- « Altesse, quelle mémoire ! »

A l’issue du concert, conformément à son souhait, je la conduisis dans les coulisses où, sous l’œil amusé du rocker russe Boris Grebenchikov, chacun mit genoux à terre pour baiser la main de le Grande Duchesse…

A

En 1994, à la radio, un soir, j’entends la fin d’une chanson au Pop club (France Inter)… Renseignements pris, il s’agit d’un certain Dominique A. Je vais l’écouter aux Francofolies et l’invite, ensuite, à l’inauguration de La Filature (Mulhouse) et au Théâtre de la Ville (Paris). L’amorce d’un partenariat qui se poursuivra jusqu’à ce que je cesse mes activités…

FOYER

Le 31 janvier 1995, sollicité par l’équipe de relations publiques du Théâtre de la Ville de Paris, Dominique A, timide, accepte cependant une rencontre avec les résidents du foyer de la rue de Tolbiac, une expérience, me dit-il, alors inédite en ce qui le concerne. Inquiet face à cette foule, Dominique se saisit de sa guitare. Quelques chansons plus tard, la glace est rompue et des échanges se nouent… C’est à regret que le chanteur quittera ce foyer.

PRESIDENT

Le 11 avril 1997, le Président chilien, Eduardo Frei effectue un voyage officiel en France. Ce jour-là, accompagné de son épouse, il honore de sa présence l’exposition au Louvre des œuvres de feue sa compatriote Violeta Parra. Au terme de la visite, Angel et Isabel Parra, les enfants de Violeta, s’accompagnant à la guitare, entonnent la fameuse chanson-testament de leur mère, écrite avant qu’elle se suicide, « Gracias a la vida », reprise par le couple présidentiel. Un président qui chante, pour un Gaulois, c’est exceptionnel !

DEBOUT SUR LES TABLES

Le 27 mars 1998, je me trouve à Athènes pour écouter la chanteuse grecque Dimitra Galani (1952). En compagnie de mon accompagnateur et ami, Yorgos Loukos (1950), alors directeur du talentueux ballet de Lyon, nous dinons tranquillement. Ensuite, assez tardivement, nous accédons là où se déroule le concert : le public surexcité chante à tue-tête, debout sur les tables qu’il martèle de ses pieds. Au point que, immergé dans un tel charivari, on entend guère la voix de la chanteuse que nous sommes venus écouter : un comble !

CELEBRATION

Aux alentours du mois de mars 1999, je reçois un fax au Théâtre de la Ville, rédigé en parfait français et qui émane de l’association des capitaines portugais : il m’invite à célébrer le 25ème anniversaire de la Révolution des Œillets, à Lisbonne, à la Cervejaria Trinidad (Brasserie Trinité). Je téléphone à mon ami portugais, José Rebelo, ancien correspondant du quotidien Le Monde, qui m’assure que ce n’est pas une plaisanterie et que je dois absolument faire le voyage.

Le 24 avril, donc, à l’heure du dîner, nous arrivons à la porte de la célèbre brasserie : deux commandos, œillet au canon, nous présentent les armes. A l’entrée, un militaire nous remet un badge à notre nom, paré de la formule en portugais : « A ceux qui ont contribué à mettre le Portugal au monde ». Que d’attentions, que d’égards… Le discours sera très bref. Ils sont tous là, ces héros qui ont abattu la dictature, à l’exception de Melo Antunes, victime d’une tumeur au cerveau. Ils se sont répartis les tables. Je suis attablé aux côtés d’une consoeur belge que je n’aie pas vue depuis 25 ans, à la table de l’amiral Antonio Rosa Coutinho (1926-2010), dit « le décolonisateur de l’Angola ».

Soudain, sans qu’aucun journaliste ne lui ait posé de question, il se livre à une sévère autocritique. En substance :

« Nous sommes allés trop vite. Le 25 avril est né de la volonté de mettre fin aux guerres coloniales qui appauvrissaient le pays et coutaient cher en vies humaines. Mais nous avons voulu régler trop rapidement ces tragédies. Du jour au lendemain, ou presque, l’Angola s’est réveillé privé de ses cadres : les Portugais ont fui, comme les Pieds Noirs, après les accords d’Evian, ont quitté l’Algérie. On connaît la suite : une longue et ruineuse guerre civile… »

Autour de la table, chacun, stupéfait, garde le silence. Mais quelle leçon !

Le lendemain, 25 avril, jour anniversaire de la Révolution des Œillets, nous avons tous défilé dans les rues de Lisbonne, militaires et journalistes mêlés…

CUI JIAN, COKE

En 1989, j’avais invité le rocker chinois Cui Jian au Printemps de Bourges. Nous nous étions retrouvés, à Paris, en 2001. Deux ans plus tard, au mois de juin, Bruno Lion, éditeur de musique, profita de la présence simultanée à Paris de son patron américain, Ralph Peer, de Cui Jian et de son manager, lui aussi américain, pour les réunir autour d’un dîner d’affaires.

Les mets offerts étaient savoureux. Ralph Peer, homme cultivé et raffiné, amateur de fromage, choisit les vins : Mercurey blanc et Nuits Saint Georges, des merveilles ! Sans doute un peu rustre, le manager américain de Cui Jian réclama un… « coke » !

Y.S.L.

Ce 22 janvier 2002, je circule en taxi dans la rue qui jouxte l’un des pignons du Centre Pompidou, à Paris. Soudain, à travers l’une des vitres du véhicule, j’aperçois une femme, belle et somptueusement vêtue… A mon instigation, le chauffeur ralentit, arrête sa voiture et me dit : « C’est le dernier défilé d’Yves Saint Laurent et cette femme, dont vous admirez la beauté et les vêtements, c’est Madame Deneuve. » Je suis fort ému : Yves Saint Laurent et Catherine Deneuve, deux personnalités que j’admire !

SOUVERAIN

Le 7 octobre 2002, le virtuose indien Vilayat Khan offre un inoubliable et inoublié concert de sitar au Théâtre de la Ville de Paris. Zaher Shah, roi d’Afghanistan, à cette date, effectue un voyage officiel en France. Les deux hommes sont de vieux amis : le rayonnement de la musique hindoustani déborde en effet des frontières géographiques de l’Inde et son aire d’influence s’étend à l’Afghanistan.

Le vieux roi assiste donc à ce concert d’anthologie, protégé par des mesures de sécurité draconiennes. Voilà qu’il a soif : chacun s’empresse pour satisfaire le souverain, mais le nombre de « goûteurs » du breuvage a probablement laissé la portion congrue de liquide pour étancher la soif royale…

DANSE, QUATRE DANSEUSES

Thomas Erdos, agent et conseiller de Pina Bausch, entre autres, est décédé en 2004. Quelque temps après, le Théâtre de la Ville de Paris, dont il avait conseillé le directeur de l’époque, lui rendit hommage. Une soirée inoubliable offerte par des artistes du monde entier. Parmi ceux-ci, quatre des plus illustres danseuses du monde : Pina Bausch (Tanztheater de Wuppertal), Cristina Hoyos (étoile du flamenco), Alarmel Valli (danseuse indienne de style bharata natyam) et Madhavi Mudgal (danseuse indienne de style odissi). Elles dinèrent ensemble toutes les quatre dans une brasserie voisine où j’avais mes habitudes. Attablées en face de moi, ces quatre femmes célèbres riaient aux éclats ! Je n’entendais, malheureusement pas leur conversation et je ne sais en quelle langue elles communiquaient. Comme souvent, aucun photographe dans les environs, susceptible d’immortaliser la scène.

CAMORRA

C’était à Reims, le 13 décembre 2007. Mon directeur étant retenu à Paris, j’accueille à la Comédie de Reims l’écrivain italien Erri de Luca (1950), invité du festival « Reims à scène ouverte ». A l’instigation de mon ami italien Mauro Gioia (1966), je lis « Gomorra », livre relatif à la camorra, la mafia napolitaine, écrit par Roberto Saviano (1979), publié en 2006. Erri de Luca, né à Naples est l’auteur, entre autres, de « Montedidio », nom d’un quartier pauvre de la ville où il a vécu enfant. Nous bavardons… Austère, l’homme m’impressionne : maçon, ouvrier, militant, il a appris le français, qu’il parle parfaitement, quand il travaillait, me dit-il, « dans les chantiers de la région parisienne », l’hébreu pour avoir sa propre traduction de la Bible, le yiddish « pour donner tort à Hitler »…. Quel homme ! J’ose à peine lui parler. Pourtant, ce soir, j’ai fort envie d’évoquer le livre de Saviano auprès du public. Timidement, je consulte Erri de Luca : il m’encourage à le faire, et ajoute, « C’est le seul moyen de l’aider ». Je suis donc ses conseils et livre au public le fruit de ma lecture…

Beaucoup d’autres anecdotes pourraient illustrer cette rubrique « En coulisses », mais ma mémoire en a effacé les dates…

Ainsi, je me souviens :

- Lors de mes débuts à Radio France, il m’arrivait de fréquenter le dimanche un restaurant,sis place Denfert Rochereau, à Paris, XIVème. Souvent, la famille Belmondo, y déjeunait. Autour du patriarche, le sculpteur Paul Belmondo (1898-1982), qui, peut-être, possédait un atelier dans le quartier, se tenaient deux ou trois femmes. Quant à Jean-Paul (1933), le fils comédien célèbre, le plus souvent accoudé au bar, il discutait passionnément de boxe avec deux ou trois égoutiers en bleu de travail et personne n’osait l’importuner..

- À cette époque, un bref échange, à la Maison de la Radio, avec le chanteur Dave (1944), accompagné de son fidèle Patrick Loiseau (1949), m’a séduit…

- À peu près à la même époque, la compagnie du comédien Jacques Villeret (1951-2005), connu à la Pizza du Marais, me réjouissait. Entre autres, un soir, à la Cour des Miracles, à Montparnasse (Paris), il avoue, pince-sans-rire, qu’il déteste les vacances dans les pays chauds ; sa corpulence, poursuit-il, l’incite à préférer les pays du nord…

- Plus tard, j’ai assisté à une rare performance de la danseuse américaine Carolyn Carlson (1943), dans un espace extrêmement réduit, sous pluie battante, dans un stade d’Helsinki, en Finlande, le pays de ses ancêtres… Un exploit !