YEMEN 1988

Jacques Erwan, au coeur de Sanaa – 1988

La République arabe du Yémen ou Yémen du nord, fondé en 1962, disparaîtra en 1990…

-HISTOIRE : dès la fin de l’Empire ottoman, en 1918, le Yémen du nord est indépendant : c’est le royaume mutawakkilite du Yémen. Le sud du pays compte trois entités, dont, depuis 1839, la colonie britannique d’Aden. En 1967, elles se regroupent en un nouvel Etat, la République démocratique populaire du Yémen.

En 1962, les partisans du président égyptien Nasser renversent le régime de l’imam-roi Muhammad al-Badr et proclament la République arabe du Yémen, dont la capitale est Sanaa, située, au cœur d’une cuvette, à 2300 mètres d’altitude, sur les contreforts occidentaux du Jebel Nuqum.

Dès 1972, l’unification des deux Yémen est envisagée. De nombreux coups d’Etat à Sanaa comme à Aden contrarient cet espoir. Depuis 1982, le Yémen du nord vit sous l’empire d’un parti unique.

En mai 1988, les négociations reprennent dans la perspective d’une réunification des deux pays…

-SUPERFICIE : 195 000 km² (France : 552 000 km²).

-POPULATION : 7 millions d’habitants.

-ECONOMIE : le pays est pauvre et endetté. L’économie dépend de l’aide internationale. La majorité de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté : le PIB/habitant est d’environ 2000 dollars.

L’agriculture occupe 60% de la population, l’industrie 30% et les services 10% (estimations). Les activités principales sont l’élevage, l’artisanat et l’extraction de quelques produits pétroliers…

Exportations : pétrole brut, café, poisson, gaz naturel…

Importations : produits alimentaires, animaux vivants, machines, sans oublier le Qat, qui joue un rôle économique important… Cette plante, sans doute introduite au XV° siècle en provenance d’Ethiopie, que les Yéménites mâchent, provoque à la longue un effet légèrement euphorisant…

JOURNAL DE VOYAGE

LA DECOUVERTE D’UN MONDE

Le Caire, le 17 mai 1988

Nous sommes une vingtaine de personnes à bord de cet Airbus 300 qui relie Le Caire à Sanaa : la majorité des passagers sont descendus à l’escale du Caire. Le vol se prolonge trois heures durant entre les deux capitales.

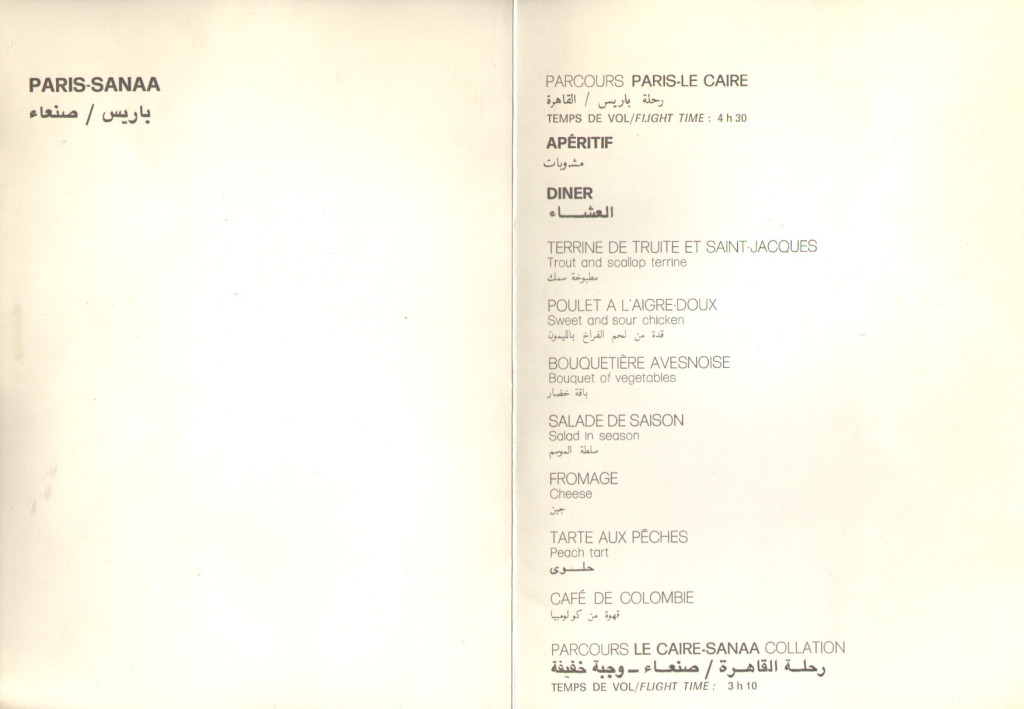

Menu dans l’avion Paris-Sanaa

Sanaa, le 18 mai

A trois heures du matin, l’appareil se pose sur la piste de l’aéroport de Sanaa. A l’extérieur, il fait frais : la ville est située en altitude. Au bas de la passerelle, se tient un Yéménite : il est coiffé d’un keffieh, vêtu d’une djellaba blanche et d’un veston et porte le traditionnel poignard recourbé planté sur le ventre, entre les jambes. Le débarquement est rapide, mais les bagages se font attendre. Ensuite, on palabre avec le chauffeur de taxi pour déterminer le montant de la course, qui sera le prix usuel, 150 rials, soit environ 100 francs.

Le Sheraton, l’hôtel qui nous accueille, est niché au cœur d’un bouquet d’eucalyptus et de bosquets de fleurs. Le trajet n’excèdera guère vingt minutes. Somnolent sous son keffieh, le chauffeur n’est point attentif comme en témoigne sa conduite fantaisiste et dangereuse : embardées répétées, chien errant évité in extremis grâce à nos cris d’effroi… Plus loin, un de ses frères de poil, moins chanceux, git dans son sang… Chiens et chats errent à tous les coins de rue, pauvres bêtes étiques en quête de pitance… Le tintamarre de quelques moteurs poussifs perce la nuit calme et sombre.

Aux confins de la ville, se dressent quelques édifices de béton ; percés de vitraux multicolores, ils respectent le style de l’architecture locale. Le véhicule traverse de longues rues désertes à cette heure tardive. A l’exception de quelques uniformes, militaires ou policiers, en faction aux divers carrefours : ralentissement obligé et bref contrôle. L’ordre règne à Sanaa. Chose invraisemblable aux yeux européens, certains ont la joue gonflée de Qat, herbe qu’il faut mastiquer longuement et caler dans l’une des joues pour ressentir quelque effet euphorique…

Au Sheraton, c’est un Asiatique qui porte les valises. La chambre ressemble à n’importe quelle chambre de n’importe quel Sheraton en n’importe quelle ville du monde ! L’uniformisation engendre la tristesse ! Au loin, là-bas, la ville obscure et endormie ; en bas, la tâche lumineuse de la piscine éclaire la nuit. Soudain, brisant le silence, la voix d’un muezzin proclame Allah akbar… (Allah est grand…) relayée par celle de ses collègues et de quelques pieux Yéménites en cette fin de ramadan. Il est cinq heures, Paris s’éveille et Sanaa prie. It’s time to go to bed !

Le matin de ce 18 mai, on se réveille à onze heures : un soleil éclatant éclaire un ciel bleu et limpide qui coiffe les montagnes environnantes. Le petit-déjeuner, arrosé d’un excellent café local, mêle croissants quelconques, tartinés de confitures d’une robuste consistance, et délicieux petits pains fourrés aux fruits.

Un taxi local pétarade au son d’une sublime musique du Koweit. Il nous conduit en quête d’un hébergement plus traditionnel. Ainsi commence la découverte d’une ville qu’il nous faudra apprivoiser sans délai. Notre choix se porte sur un hôtel de pur style yéménite, un peu à l’écart du centre, Al Hamd : il fut construit jadis pour abriter le frère de l’imam. Européens et Arabes composent la clientèle cosmopolite qui le fréquente. La façade de l’édifice s’orne d’un moucharabieh, panneau ajouré de bois tourné, qui assure la ventilation et protège des regards. Une lourde porte de bois livre l’accès aux salons et aux étages. Le sol est revêtu de riches tapis multicolores autour desquels sont disposés fauteuils, canapés et tables basses. Des arcades de pierre volcanique gris foncé percent les murs de plâtre blanc sur lesquels se dessinent un jeu d’arabesques en relief de même couleur. Des chromos d’une rare laideur et des photographies du pays décorent les murs. Des vitraux composent des rosaces et, comme les fenêtres, prodiguent la clarté du jour ; leurs carreaux de couleur bleue, rouge, verte, jaune et blanche filtrent les rayons du soleil et diffusent une douce lumière. La chambre, kitsch, quelque peu défraîchie, est modeste. Ses quatre murs de plâtre blanc sont creusés de deux niches. Rideaux à fleurs aux teintes claires et double-rideaux ajourés protègent les quatre fenêtres. A proximité de l’une d’elles, une petite porte de bois polychrome ferme un coffre, ou peut-être un garde-manger, ménagé au creux de l’un des murs. Un lit, un meuble de bois et un vieux réfrigérateur à la retraite composent l’ameublement. Les fenêtres ouvrent sur la campagne, des champs plantés d’arbres et semés de légumes, qu’égaye le chant des oiseaux. Tôt le matin, les voix fortes des paysans et le ronronnement du moteur de la pompe à eau, qui contribue à l’irrigation des terres, sonnent l’heure du réveil. Le dépaysement recherché est absolu et l’exotisme ici est bon marché : 390 rials la nuit, petit-déjeuner compris ! On s’installe avec plaisir en ce lieu, non sans chasser ce cafard égaré… J’ai horreur des cafards, surtout quand ils s’égarent dans mes pénates !

Nous déambulons, ensuite, sous un doux soleil, le visage caressé par un vent chaud jusqu’au centre- ville, la place Tahrir. C’est jour de fête, on célèbre la fin du ramadan, les magasins sont fermés. Nous traversons cependant le marché du Qat, toujours actif et visitons la halle à la viande sur laquelle flotte une odeur épouvantable de charogne. Nous franchissons le cours d’un wadi (fleuve) asséché et caillouteux et pénétrons dans la vieille ville dont l’architecture sublime s’offre à nos regards ébahis. C’est une splendeur ! De superbes édifices aux façades ornementées bordent un labyrinthe de chemins, de ruelles et de venelles qu’égayent des nuées d’enfants endimanchés. Tous ces immeubles sont différents et pourtant, règne l’harmonie ! Une profusion de minarets pointe vers le ciel d’azur. Les hommes portent djellabah blanche et veston, coiffés du traditionnel keffieh, blanc ou multicolore et marchent fièrement, armés d’un poignard, jambia, qui orne l’entrejambe. Même les gamins sont ainsi « virilisés » ! Les femmes vont voilées, vêtues de noir ou bien parées d’étoffes bigarrées, que l’on désignait jadis du nom d’ « indiennes ». Les petites filles « enmadamisées » exhibent leur robe de fête européenne ou bien leur vêtement yéménite, c’est selon. Les gens semblent amicaux. Par ailleurs, la rue est le royaume des enfants ; au visiteur, ils décochent des regards profonds et distribuent des myriades de sourires. Certains s’enhardissent et réclament photos, seura, seura, et crayons, kalam, kalam… Aucun ne tend la main pour mendier. Pour beaucoup, la beauté de leur visage juvénile est leur seule richesse. Quelques- uns, innocentes victimes, semblent prématurément ravagés, comme dégénérés. Rançon de la misère ?

Les rues sont tapissées de sable et de terre, elles ne sont pas pavées et le vent soulève la poussière que chacun respire. Des détritus de toute nature jonchent ces voies rudimentaires : papiers sales, boîtes de conserve, plastiques divers et ferrailles, carcasses de voiture et cadavres d’animaux… Indicible saleté et odeur insupportable ! Le tintamarre des avertisseurs est permanent ! La saleté et le bruit ne sont guère pittoresques. Fruit de la pauvreté ?

Dans une ruelle, assis à même le sol, un cordonnier s’affaire sans mot dire, circonspect et muet comme un vieux sage. Artisan méticuleux, il répare chaussures et sandales enfonçant dans le cuir des dizaines de clous… Partout, retentissent les âpres sonorités de la langue arabe : elle escorte notre marche et exaspère mon esprit tant j’envie ceux qui la comprennent, la parlent et en maîtrisent les arcanes…

A cette altitude, 2300 mètres, tout effort est pénible : la raréfaction de l’oxygène est telle que l’essoufflement me gagne… Au terme d’une agréable pause-jus de fruits, offerte par un vieil homme aimable et amical, nous regagnons en cette fin d’après-midi, la place centrale de la ville moderne, la place Tahrir. Depuis peu, la ville, enfin, s’anime : la circulation reprend, des échoppes qui proposent des étoffes ouvrent leur porte, des gens déambulent… A cette heure, la température est douce et c’est le temps de ce que les Espagnols nomment le paseo, la promenade. Sur la place, on se balade, on s’assoit un temps pour deviser, on satisfait au rite de la photographie, œuvre de photographes ambulants, on se pèse, moyennant finances, sur ces balances disposées sur la place par des commerçants avisés et l’on répond, à l’occasion, aux sollicitations d’une pléthore de marchands à la sauvette, qui proposent aux chalands divers objets de pacotille… A l’exception d’une mendiante sans âge, on n’aperçoit guère de femmes en ce lieu public. La population qui le fréquente est essentiellement masculine : hommes de tous âges et de toutes conditions, tous, une joue gonflée, mastiquant le Qat. Vivante iconostase des visages aux joues gonflées : visages magnifiques, juvéniles ou ridés, cuivrés ou noirs, arabes ou asiates ; la pureté et la finesse des traits contribuent à leur beauté. L’éventail des costumes témoigne de la variété des coutumes vestimentaires : longues ou courtes djellabah immaculées, foutah diverses (c’est une pièce d’étoffe avec laquelle les hommes ceignent leur taille), keffieh ou bonnets… Les hommes palabrent et vont deux par deux en se tenant par la main ; les enfants jouent. Tous offrent un éclatant sourire ! La place est en mouvement permanent et pourtant, tout est calme. C’est la douceur de vivre, un bonheur simple tandis que le soleil décline…

Aux alentours de 18 heures, un de ces taxis vétustes et malmenés nous conduit à l’hôtel, aggravant ainsi la pollution atmosphérique. Nous y rencontrons une Suédoise qui travaille en Arabie Saoudite et un jeune sociologue en mission au Yémen. Le statut de la femme en Arabie fait l’objet d’une intéressante conversation. Avec eux, nous nous acheminons en taxi en quête d’un restaurant. « Le Baron », comme beaucoup d’autres, est fermé en ce jour de fête. Le chauffeur nous conduit au self Al Halwani, excellent restaurant apprécié des Sanahani, les habitants de Sanaa. A l’intérieur, seul des hommes et des enfants sont attablés ; pas une seule femme. On y mange avec la main droite (la gauche est impure) en s’aidant de ces morceaux découpés dans une galette, un pain local délicieux. Je savoure un houmous et un kebab ; la saveur des épices qui le parfument m’enchante ! Le tout arrosé d’un soda grand cru : ni eau (polluée) ni alcool (proscrit) !

De retour à l’hôtel, la soirée et consacrée à la télévision. On se régale des amusantes publicités arabes et de musique yéménite. On écoute, entre autres, Taghia Atawilia, chanteuse traditionnelle de Sanaa ; elle s’accompagne de percussions en peau ou en métal. Joli et original ! On s’offre le plaisir de déguster le thé, enfoncé au creux de ces fauteuils profonds qui meublent les salons arabes…

Le 19 mai

Sans doute fait-il plus chaud qu’hier, mais une légère brise adoucit la température.

En fin de matinée, on quitte l’hôtel pour se diriger vers la place Tahrir et le quartier juif, aperçu hier soir de la voiture, tandis que nous cherchions un restaurant. A pied, nous traversons les champs situés derrière l’hôtel : hommes et femmes y cultivent maïs et primeurs. En ville ! Au fil du chemin, des enfants « nourris d’azur » jouent à la guerre dans la poussière des petites rues et ruelles maculées de détritus.

Une partie du souk (marché), dans le quartier juif ou à proximité de ce quartier, est fort animée, l’autre est close. Aucune boutique n’est ouverte. Une seule propose une multitude de produits : le souk vend tout, tout se vend au souk. Minuscules, les échoppes forment comme des niches ; elles ouvrent sur les ruelles et les venelles qui dessinent la géographie du souk. Il y règne une intense animation, la rumeur de la foule se mêle aux cris de la rue, les parfums capiteux aux odeurs nauséabondes… Les marchands, assis ou allongés derrière leur étal, n’importunent guère le chaland. Des femmes voilées, assises au coin des rues vendent de larges et fines galettes… Des légions d’enfants, souvent déguenillés, sourire radieux et regard lumineux, s’égayent dans ces ruelles étroites, sans se préoccuper du reste du monde. De nobles vieillards, tels des patriarches de la Bible, s’avancent fièrement et, l’on interrompt sa marche pour admirer la grâce des visages et la beauté des costumes.

On rebrousse chemin en empruntant la rue Gamal Abdel Nasser, l’un des deux axes de la ville. Au début de la rue, on s’arrête dans une échoppe pour acheter des cassettes, seul support dans ce pays pour écouter de la musique. Nous y traînons une bonne heure pour écouter, choisir, obtenir les copies de nombre de cassettes de musique populaire. Une copie coûte 12 rials, soit environ 8 francs. Ce prix est modique, mais la qualité est souvent médiocre, voire mauvaise. Cependant, il n’y a pas d’alternative. La boutique accueille une clientèle nombreuse : des adultes, mais surtout des enfants, et des adolescentes ; vêtues de noir, le voile qui les « protège » du regard des hommes laisse seul percer des yeux de braise, un ardent moyen d’expression. De séduction ? Elles achètent des cassettes du chanteur local Sunaïdar, fort célèbre ici. Michael Jackson leur pardonnera-t-il ?

La suite de l’après-midi se déroule au Hamd Hotel, le temps de divers contacts, entre autres avec l’ambassade de France, et le Conseiller culturel, Issa Maraut, de retour du Caire. Nous le retrouvons à son domicile. Le soir, le dîner au restaurant du Hamd, un des meilleurs de la ville, nous dit-on, réjouit nos palais : l’agneau rôti, truffé d’épices et embaumé de parfums délicats, est un délice ! « Un agneau de référence », dit Francis, mon compagnon de voyage. En revanche, le Canada dry à l’orange, plus chimique que naturel, ne convient guère pour accompagner cet agneau-là !

Le 20 mai

A l’abri du soleil déjà chaud, la salle à manger de l’hôtel baigne dans une douce pénombre ; le petit-déjeuner occidental y est un plaisir. A 10 heures, Issa Maraut, le Conseiller culturel de l’Ambassade de France nous rend visite. Nous dégustons cafés yéménites et thé sucré à l’ombre de l’un des salons. L’homme est chaleureux, ouvert et attentif à nos sollicitations. Cet arabisant, d’origine franco-syrienne, nous dit-il, est un amoureux du monde arabe en général et du Yémen en particulier, un bon connaisseur de cette civilisation. Voire, un érudit, un savant ! En tous cas, nous avons de la chance, son accueil et son comportement rompent avec ceux que réservent à leurs compatriotes la plupart de ses collègues du Quai d’Orsay. En sirotant café et thé, se déroule une conversation à bâtons rompus, émaillée d’un certain nombre d’informations intéressantes. Ainsi :

-En 1962, Sanaa comptait 65 000 habitants ; aujourd’hui, on en dénombre 500 000, dont 65 000 dans la vieille ville !

-Actuellement, des ouvriers s’activent pour paver rues et ruelles de la ville ancienne.

-Depuis 1965, l’élite a quitté le vieux Sanaa, aujourd’hui en voie de paupérisation.

-Le mafradj est une pièce, généralement située à l’étage supérieur de la maison ; confortable et agréable, le maître de maison y reçoit ses amis, en particulier lors de ces longues séances consacrées à mâcher le Qat.

-Keschr : c’est l’écosse du café (bun) utilisée ici pour confectionner un breuvage, une décoction.

-Dans ce pays, les réfugiés (ou immigrés ?) sont : 1) Egyptiens, 2) Soudanais (enseignants), 3) Somaliens, 4) Djiboutiens, 5) Erythréens.

-Il n’existe plus de centres culturels étrangers à Sanaa : les Yéménites craignent que certains pays, en particulier l’URSS et le Libye, y déploient leur influence idéologique.

-Les instruments de musique populaire les plus répandus sont le kanoun (cithare), l’accordéon, la flute et la vièle à une corde.

-Du fait de la présence de l’Islam, il n’existe pas de tradition de peinture figurative. Cependant, une association de peintres expose dans une galerie de Sanaa. (Faute de temps, nous ne verrons malheureusement pas cette exposition.)

-Les chansons yéménites s’enracinent dans la poésie pour chanter un amour, une tristesse…

-La danse, sobre, est l’apanage des hommes, deux par deux ; les femmes dansent aussi, mais on ne les voit pas. Leurs prestations relèvent du domaine privé.

-Les femmes qui ne portent pas le voile appartiennent à la bourgeoisie éclairée, les femmes voilées de noir, à la bourgeoisie, celles qui portent un voile de couleurs sont issues des milieux populaires, des paysannes par exemple.

-Akhdam : sorte d’ « intouchables » : ils balaient et mendient… Ils ne peuvent se marier avec les autres Yéménites.

Issa, monsieur le conseiller, prend congé et nous donne rendez-vous à l’hôtel à 16 heures. Il est midi : je dispose de quatre heures pour me doucher, me reposer, déjeuner, écrire, rêver…

A 16heures 30, Issa nous conduit dans son véhicule, poudré de poussière à l’extérieur et à l’intérieur, dont la vitre arrière est cassée, vers la ville ancienne. Ou plus exactement à proximité de la seule porte qui subsiste dans la vieille cité, Bab el Yemen, la porte du Yémen… Non loin de là, demeurent quelques trop rares vestiges des anciens remparts qui ceinturaient la ville. La France s’apprête à restaurer ce qui reste, tandis que Chinois ou Coréens du nord pavent les rues… Et ce n’est pas un luxe ! Sous les pavés, c’est… la plage, effectivement ! Ce sable et cette poussière, faute de revêtement, volent et s’immiscent en tous lieux.

Nous voilà donc à Bab el Yemen, où règne une certaine animation : gamins turbulents et nobles vieillards, femmes pressées, pauvres hères et misérables de tout acabit, quelques rares notables portant le poignard sur le côté (ils sont descendants du Prophète, docteurs de la Loi…) déambulent. Accoudés à des tables basses, disposées à l’air libre, des hommes bavardent en sirotant thé ou café. Plus loin, un conteur subjugue son maigre auditoire. Des vendeurs à la sauvette hèlent le chaland et lui proposent tout et rien… Des enfants, plus beaux les uns que le autres, survivent en exerçant mille petits métiers… Ces lieux sont vivants et colorés. Ils laissent imaginer ce que fut chez nous le Moyen Age. Cette idée m’accompagne tandis que nous déambulons dans le souk. Issa, notre guide dévoué, y évolue comme un poisson dans l’eau. Il se dirige sans hésiter au fil des ruelles de ce labyrinthe, connaît chacun et prend plaisir à nous faire découvrir ce milieu dont il est familier. Voilà un conseiller culturel aussi simple qu’il est savant !

Le souk dessine un dédale de ruelles et de venelles, exigües, sinueuses et complexes. Comme chez nous, autrefois, les métiers se regroupent par corporation : ainsi défilent le souk des fabricants de narguilhé, le souk des orfèvres (un jeune ami d’Issa y tient boutique au milieu de beaux bijoux yéménites en argent), parfumé et riche en couleurs, le souk des épices, le souk des forgerons : les martèlements de l’un d’entre eux rythment un chant de travail… Plaisir ineffable !

Nous marchons ensuite dans les rues de cette antique cité, que nous n’avions pas encore visitées. Elles sont bordées de hautes demeures, plus belles que celles admirées jusqu’alors. Toutes différentes, elles instaurent cependant une harmonie architecturale. Les mosquées abondent en cette ville pieuse. La grande mosquée date, semble-t-il, du VIII° siècle ! Des apports architecturaux successifs en ont modifié l’apparence au fil des siècles. Lignes pures et sobres, elle demeure cependant un chef- d’œuvre, coiffé de dômes, dont les hauts minarets semblent monter la garde. A l’intérieur, d’imposantes voûtes de pierre fortifient l’édifice et de somptueux tapis le meublent. Pourtant, on ne voit pas ici l’apparat de la plupart des mosquées d’Istanbul. L’atmosphère est propice au recueillement.

Au détour d’une rue, une bande d’enfants s’amuse ; tous chantent une comptine, que j’enregistre avec leur accord… On rebrousse chemin vers Bab el Yemen et Issa nous entraîne chez un fabricant d’huile de sésame ; Il faut quitter la rue et descendre quelques marches pour accéder à une pièce au sol en terre battue, plongée dans l’obscurité. Un volumineux pressoir de pierre occupe une partie de l’espace. Comme une noria, il est mû par un chameau qui, les yeux bandés, tourne inlassablement. Deux hommes pauvrement vêtus nous accueillent aimablement. Ils vivent eux aussi, à longueur de journée, dans cette pénombre et l’odeur tenace du sésame. L’un d’eux, les yeux abimés, et de ce fait le regard difficile à soutenir, tousse. Familier d’Issa, semble-t-il, il requiert un avis… médical ! Avec une grande gentillesse, ce dernier décline son incompétence.

A l’extérieur de la ville, après avoir franchi Bab el Yemen, un parfum délectable flotte dans l’air. C’est l’odeur des foies de volailles grillés qu’un marchand ambulant propose aux chalands. Hélas ! Il les enveloppe ensuite dans du papier journal ! Agglutinés autour de lui, les Sanahani se régalent en dégustant goulûment ces abats, parfumés d’épices. Ici, le poète a toujours raison, « les parfums, les couleurs et les sons se répondent ».

La nuit commence à voiler le ciel : elle assombrit les couleurs du paysage. L’air est doux. C’est l’heure où l’animation est à son comble et le tintamarre assourdissant. Nombre de taxis collectifs et de minibus stationnent non loin de là et avalent les passagers, tandis que des mouflets hurlent à la cantonade les destinations. On s’étonne, car le timbre de leur voix ne correspond guère à leur jeune âge. On se demande comment quelqu’un peut entendre quoi que ce soit dans un tel charivari !

Nous sommes en face de deux riches magasins qui vendent des cassettes ; nous y traînons quelque temps, cette fois avec le précieux concours d’Issa. Nous dînerons chez lui, une somptueuse demeure yéménite, voisine de l’ambassade d’Arabie Saoudite. La simplicité est de mise au cours de ce repas, animé par une intéressante discussion relative à sa thèse dont le sujet, la ruse chez les Arabes, étonne les étrangers que nous sommes. Il est tard quand Issa nous reconduit à l’hôtel.

Une fois encore, ma nuit, comme chaque nuit, sera peuplée de chants… L’appel à la prière du matin me saisit en plein sommeil : il est trois heures trente ! J’éprouve une étrange sensation à l’écoute de ce chant qui, au fil de l’implantation des mosquées, s’annonce dans le lointain, se rapproche, s’amplifie et sonne à proximité ; l’écho, suscité par les montagnes environnantes, mêle les voix des muezzin ; alors, le chant s’écarte, s’atténue, s’éloigne et disparaît… Ces chants se répondent, se nouent et se dénouent, se mêlent et se séparent pour dire et célébrer avec une impérieuse virulence la grandeur et la gloire de Dieu : Allah akbar… (Allah est grand…) Une heure et demie durant ce chant propitiatoire déchire l’absolu silence de la nuit ; silence que percent seulement les aboiements des innombrables chiens errants et la rumeur des insectes noctambules. La voix de ces muezzin du petit matin est belle, ample et saisissante. Elle exprime une force et un lyrisme, la force de la foi et le lyrisme du croyant. Elle est autoritaire, voire agressive : elle appelle et elle commande .C’est une injonction ! Polyphonie inouïe et unique, elle suscite plaisir physique et effroi mêlés. Impossible de s’en abstraire : la beauté, la force et la pureté de ce chant, soliste puis polyphonique, sont éclatantes. Mon corps et mon cœur se souviendront à jamais de cette émotion ineffable !

Le 21 mai

Directeur des Arts, Ali Al-Asadi fait figure d’expert. Il dit que la musique est un secteur important du patrimoine, et affirme qu’il prodigue une aide considérable à la musique traditionnelle. L’Institut pour la musique forme des diplômés et des musiciens, qui joueront dans l’un des trois « groupes folkloriques musicaux », à Sanaa, Taïz ou Hodeida. Dans chaque troupe, il y a un accordéon ; l’art de cet instrument est enseigné à l’institut. C’est un accordéon modifié : il comporte ces quarts de ton qui existent dans l’ensemble de la musique arabe.

Voilà quatre siècles que le texte est écrit et la musique se transmet par tradition orale. Depuis la Révolution (1962?), la consigne préconise que le texte et la musique entretiennent une relation étroite avec la danse. La danse est mixte, et réunit hommes et femmes, ou bien chacun des sexes exécute ses propres chorégraphies. L’une des danses, « Al-Qawma » se compose de trois mouvements : das’a, un pas lent, darja, le pas est légèrement plus rapide et sari’, sur un rythme rapide.

Aujourd’hui, le mouvement « moderne », qui guide l’essentiel de la création, s’analyse comme une tentative de synthèse entre tradition et influences extérieures. Il est des jeunes qui, en s’appuyant sur une réflexion approfondie relative à la musique, créent une opérette, « Le barrage ». Ce faisant, Ils participent à l’éducation politique des citoyens.

LES INSTRUMENTS YEMENITES

-ud de Sanaa (mizhar), plus petit que le ud arabe, c’est une sorte de bouzouk.

-mizmar, hautbois à anche double.

-shabbâba, sorte de nay, flûte piccolo de la province de la Tihama, au bord de la Mer Rouge, à l’ouest du pays.

-tâsa, percussion.

-marfa’, percussion.

-sahn mimya ou sîniyya, plateau de cuivre jaune, c’est une percussion.

-sumsumiya, sorte de harpe de la province de la Tihama.

-rababa, vièle ; elle est nantie d’une caisse en bois ou en métal dans la province de la Tihama.

-nouba, sorte de clarinette.

COMPOSITEURS-INTERPRETES UD

1) Muhamad Qasim AL-AKHFACH

2) Ali AL-ASADI

3) Jaber Ali AHMAD

4) Ahmad AL-SUNAYDAR

5) Muhamad BARAKAT

CHANTEURS

1) Baligh QASABA

2) Abdul Latif YACOUB

3) Fouad AL-KIBSI

4) Ali AL-OUDI

Ce même jour, toujours en compagnie d’Issa, je rencontre le directeur de la radio nationale, Mohamad Dahwan. Il nous indique que la radio diffuse 50% de musiques yéménites (chansons traditionnelles et modernes) et 50% de musique arabe, et donc fort peu de musique européenne. Bientôt sera créé un deuxième programme en anglais pour les étrangers.

L’après-midi, les programmes sont riches de chansons extrêmement douces, qui incitent au rêve : c’est l’heure du Qat. Les émissions s’interrompent à minuit. Un projet imagine qu’elles se prolongent jusqu‘à une heure. Avant et après le temps de la prière, des chants religieux sont diffusés.

On rencontre ensuite Abdel Malik AL SINDI, directeur des relations publiques du Ministère de l’information et de la culture, avec lequel on évoque la restauration d’une mosquée…

Le déjeuner, partagé avec Issa, se compose de poulet au riz.

Suit une séance de Qat, chez Ahmad Kilha, l’un de ses amis. Seulement des hommes y participent. Ils évoquent leurs affaires, leur famille ou bien les femmes… Des conversations semblables à celles qui animent les cafés chez nous. En notre honneur, un poète déclame, en langue arabe, son adaptation du « Bateau ivre » de Rimbaud. Un responsable de la pharmacie du Ministère de la santé se saisit d’un ud et joue ; il m’autorise à l’enregistrer, à condition que je n’en fasse pas d’utilisation commerciale, promesse qu’il exige de ses propres disciples. Un adolescent, sans doute le fils de la maison, fait le service ; il offre des rafraîchissements aux participants : « brouter » le Qat, comme disent les Yéménites, assèche les muqueuses de la bouche et suscite la soif !

Au fil des conversations de nombreux noms de musiciens talentueux sont cités à notre intention : feu Ali Abdullah Al Sima, Fouad Rachid, Abou Bakr Salem Balfaqih, Ali Ahmad Al Khaudr, Ali Abou Bakr, Mohamad Al Muichidi, Fouad Al Kibsi, Mohamed Saad Abdullah, Ahmed Kassim, Mohamed Al Akhfach, Adi El Assadi et Yahya Arouma ! Une pléthore de talents !

L’un de ces musiciens jouant pour un mariage gagne 7000 rials, soit 4200 francs.

Le dernier dîner au Yémen se déroule à l’hôtel en compagnie du précieux Issa. Il nous apprend qu’un artiste français est invité à Sanaa, en juillet 1989, le bien nommé Abdul Alafrez !

Séance de Qat à Sanaa

Le 22 mai

C’est dimanche et c’est le jour du départ pour Addis-Abeba, via Aden. Le vol décolle à 6.30 heures et atterrit à Addis à 8.45 heures.

Nous voilà donc en Ethiopie, pays qui croupit sous la férule du dictateur Mengistu…

Voir sur ce même site, le journal de ce voyage en Ethiopie, intitulé « Ethiopie 88 ».