Berlin 1978

Depuis le coup d’Etat du général Pinochet, le 11 septembre 1973, j’avais noué de nombreuses relations professionnelles et amicales avec des musiciens chiliens réfugiés en Europe. L’ensemble Quilapayun, qui demeurait à Colombes (Hauts- de- Seine), figurait parmi mes amis, et il m’arrivait de l’escorter le temps d’un concert. En 1977, Eduardo Carrasco, ancien professeur de philosophie de l’Université de Santiago et directeur artistique du groupe, me fit part d’une invitation à accompagner l’ensemble lors d’un festival qui se tiendrait à Berlin-Est du 13 au 20 février 1978. J’acceptais.

Quelque temps avant le départ, je reçus un appel téléphonique émanant d’Elke B., responsable, à l’époque, de la jeunesse de l’ensemble du pays, la Deutsche Demokratische Republik (D.D.R.), la République Démocratique Allemande, l’Allemagne de l’Est. Polyglotte, la jeune-femme m’informa, dans le plus parfait français, que son pays étant « fort bureaucratique », mon visa ne me parviendrait pas avant le départ, mais m’attendrait à l’arrivée à l’aéroport de Berlin-Est.

La nuit enveloppait Berlin ; le froid était vif. Aucun visa n’attendait le visiteur. En philosophe émérite, Eduardo avait étudié en Allemagne et il en parlait la langue. Il commença à parlementer avec le vopo (Volkspolizei, la police du peuple) de service. Au fil de la conversation entre les deux hommes, le ton montait. Je ne comprenais pas tous les propos, mais j’étais conscient que ce n’était pas un échange aimable. Je commençais à envisager avec terreur la nuit qui s’annonçait, enfermé dans une cellule glaciale en une geôle de Berlin… Heureusement, Elke surgit et tout rentra dans l’ordre. Enfin, presque ! En effet, j’étais censé être de nationalité chilienne et exercer la profession de technicien du son… Je ne ressemble pas du tout à un Latino –Américain, et mis face à une console de son, la supercherie éclaterait immédiatement… Qu’importe, je fus chilien et technicien du son pendant le séjour…

Peu après notre arrivée, Elke nous indiqua qu’une soirée était libre d’engagement : que voulions-nous faire ? Mes compagnons choisirent d’assister à l’un de ces concerts classiques, qui émaillaient la vie culturelle de la cité. Moi, je préférais profiter d’une représentation au Berliner Ensemble, le théâtre de Bertolt Brecht. Elke s’esclaffa et me dit que les places étaient réservées longtemps à l’avance. Mais elle s’arrangerait. En fait, je fus l’invité personnel de l’un des comédiens de cette troupe prestigieuse, et assistais, ce soir-là, à la longue et inoubliable représentation, en langue allemande, de « Galileo Galilei », de Bertolt Brecht.

GALILEO GALILEI VON BERTOLT BRECHT

Il était convenu qu’à l’issue du spectacle, Elke et moi irions souper ensemble. Elle m’attendait… Au terme du repas, j’eus toutes les peines du monde à la convaincre de me laisser regagner l’hôtel à pied. Il fallut que je lui mente en prétendant que j’adorais marcher, la nuit, dans le froid : personne, à cette heure, ne se risquait dans les rues de la ville, la Spree était gelée et la température avoisinait les moins quinze degrés ! Elle finit par accepter. Je m’en fus à pied… Ma marche fut interrompue plus d’une douzaine de fois par un vopo contrôlant mon identité : des instructions avaient été données ; le chemin était balisé.

Le festival, organisé par l’Oktoberclub (Le club Octobre, octobre est le mois de la création de la D.D.R.-ou R.D.A.- en 1949), suivait son cours : voir à ce sujet sur ce même site, L’écumeur de mémoire, rubrique Ecrits du spectacle, La Petite Quinzaine N-°26 (9-23 mars 1978), l’article intitulé «Festivals Berlin Babel, La chanson politique », ainsi que L’Unité, numéro 289, du 31 mars 1978, l’article « Les baladins de la politique ».

REUNION

Le samedi de cette semaine-Là, je fus convié, comme observateur, à une réunion entre les camarades communistes de l’Oktoberclub et ceux, chiliens, des Quilapayun ! Une aubaine ! La rencontre se déroulait en espagnol ; naïvement, je sollicitais l’autorisation de prendre des notes : elle me fut accordée, à condition, cependant de ne rien divulguer, ce qui pour un journaliste est contre nature… J’ai conservé ces notes, griffonnées à Berlin. Certaines présentent, aujourd’hui, un intérêt « historique ». Ainsi, «Ces derniers temps beaucoup de problèmes en R.D.A. ont suscité de nombreux sujets, qui ont irrigué la chanson : les dissidents. Nombre d’intellectuels et d’artistes ont quitté le pays. »

« Les problèmes idéologiques ont également joué un rôle important : par exemple, ce que l’on a appelé « Le manifeste » d’un soi-disant groupe d’opposition dans le parti. Les artistes d’Oktoberclub ont composé une chanson relative à ceux qui ont quitté le pays. Ces gens se qualifient eux-mêmes d’ « émigrants », comme Brecht quand il a quitté l’Allemagne. Cette chanson souligne les différences entre Brecht et ces gens-là. »

Et encore : « Le mouvement de la chanson politique en D.D.R. (R.D.A.) a connu un développement unilatéral : on a mis l’accent sur la chanson politique et les problèmes concrets qui se posent dans le pays, et on a oublié de développer d’autres aspects qui entretiennent des relations avec le chant en général, comme le développement de l’héritage folklorique national, de la chanson révolutionnaire du passé, de la chanson d’amour… Des groupes se forment qui se consacrent au folklore ou à la chanson d’amour… »

Et enfin, « Il existe 4000 clubs de chanteurs amateurs dans le pays. C’est un mouvement de masse : chaque école et chaque usine disposent de son club. Le devoir de chacun de ces clubs est d’imaginer des chansons à partir des problèmes mêmes de cette école ou de cette usine. »

Ces notes témoignent de l’enjeu que représente la chanson en un tel pays : elle participe à « l’éducation des masses », et partant, à la propagande.

Autocollant du 8ème Festival des chansons politiques, « Rote Lieder » (chansons rouges) en février 1978, à Berlin.

ENGAGEMENT, Dieter SÜVERKRÜP (ALLEMAGNE)

Le 19 février, je recueillis une interview du chanteur Dieter Süverkrüp, au bar de l’Hotel Stadt Berlin. Je posais les questions en anglais, il répondait en allemand et, une interprète traduisait… Agé de 43 ans, il est graphiste et vit à Düsseldorf (R.F.A.). Né en 1934, il se souvient de certains bombardements et du « soi-disant réarmement de la R.F.A. », en 1953-54.

Cet homme de haute taille, crâne dégarni, couronné de cheveux gris, a l’allure d’un intellectuel. Il y a quelque-chose de méticuleux et de strict dans le personnage, toujours attentif aux propos de son interlocuteur. L’acuité de son regard clair et son large sourire lui confèrent une certaine douceur. En apparence, c’est une personne posée et réfléchie. Mais au-delà de cette apparente sérénité, l’homme semble bouillonnant et passionné.

Alors qu’il est âgé de 15 ans, les poèmes qu’il écrit se métamorphosent en chansons. Puis, à 25 ans, autodidacte musical (il a appris seul la maîtrise de la guitare classique), il commence à s’exercer à la chanson politique. D’abord amateur, il est aujourd’hui professionnel. Ses influences musicales sont diverses : le jazz, le folk allemand (musique traditionnelle), la musique baroque, la musique latino-américaine…

Les thèmes des chansons qu’il imagine sont variés (chômage des jeunes, système éducatif, désarmement, etc.), mais sont le plus souvent relatifs aux contradictions du capitalisme, qu’il décrit et analyse. Le chemin pour résoudre ces contradictions existe, mais il serait radical et entraînerait de profonds changements.

En République Fédérale d’Allemagne, l’anticommunisme est protéiforme ; il a, au cours de ces-dernières années de lutte idéologique, revêtu des formes plus subtiles. De ce fait, le chanteur a dû s’adapter et inventer des formes complexes, et également subtiles d’ironie et de satire teintées d’humour et ainsi faire rire le public. Ainsi, pense-t-il, celui-ci prendra conscience que le chanteur connaît leurs préjugés relatifs au communisme et ceux-ci ne doivent pas l’empêcher d’écouter ses chansons. Le rire est une arme ! Il a beaucoup utilisé l’ironie et l’humour, mais on ne peut guère plaisanter sur certains sujets tels que les crimes du fascisme ou du néofascisme.

Les idées qu’il défend devraient le conduire a à vivre en D.D.R. (R.D.A.) et non en R.F.A. ? « Non ! Car, il est nécessaire, pour tenter de faire changer les choses, que je travaille dans le pays où je suis né et où j’ai toujours vécu », répond-t-il. En R.F.A., son public est jeune, de 17 à 30 ans, travailleurs et étudiants, initiés à la politique.

Dans son pays, il est interdit à la radio et à la télévision, depuis cinq ans, et la Presse écrite le boude, sauf exceptions. Les textes de certains de ses poèmes et chanson sont publiés dans des livres de classe et dans de nombreuses anthologies. Il a enregistré plus d’une douzaine de disques.

En R.F.A. le mouvement de la nouvelle chanson s’est développé à partir du milieu des années 60. Il est né en s’inscrivant au sein des protestations contre la bombe atomique, au cours, par exemple, des marches de Pâques, organisées conformément au modèle anglais. Beaucoup de groupes se sont développés au sein de ce mouvement puissant. Il réunit des progressistes d’obédiences diverses, marxistes et sociaux-démocrates de gauche. Il en est d’autres qui essaient seulement de découvrir et développer les racines traditionnelles musicales disparues sous le nazisme.

Le folklore allemand a suivi un développement étrange depuis la révolution bourgeoise de 1848 : cette musique a toujours été détruite par la classe dirigeante. Et le peu qu’il restait en ce domaine, après ces destructions successives, fut détruit par les Nazis. Il importe donc de développer à nouveau cette musique traditionnelle aujourd’hui. En effet, il est toujours malsain pour un peuple d’oublier ses racines.

Le Friedrichstadtpalast, un ancien cirque transformé en théâtre, épouse la forme d’un vaste amphithéâtre, d’un style quelque peu vieillot. Il accueille, ce soir-là, Dieter Süverkrüp. A l’annonce de son nom, le public applaudit à tout rompre ! C’est un public dense ; peu de sièges demeurent vacants, les billets se sont arrachés.

Dieter est seul en scène, tout de noir vêtu. Il entonne une chanson et s’accompagne à la guitare. Sa voix est agréable, la musique est jolie. On songe à Brassens. Souvent, il interrompt son récital et se lance dans de longs monologues : ils suscitent rires et applaudissements ! Comédien, il manie l’humour, et parle plus qu’il ne chante : comprendre la langue allemande est nécessaire pour goûter pleinement toute la saveur de sa prestation. Elle s’apparente à un excellent numéro de cabaret, une tradition allemande.

QUILAPAYUN (CHILI)

Ce même jour, au bar du Stadt Hotel, j’écoute Eduardo Carrasco, le « leader » des Quilapayun, évoquer à mon intention le thème « chanson et résistance culturelle ».

-Quel rôle joue la musique populaire, la nouvelle « Nouvelle chanson chilienne », dans le Chili de Pinochet? Quelques rappels historiques tout d’abord :

-« La musique baroque-andine (1974) : à cette époque, on procède à la récupération des instruments andins interdits par Pinochet (kena, charango, etc.). Ainsi, un ensemble joue Bach dans une église avec les instruments andins interdits à l’époque. Ce groupe enregistrera et publiera trois disques.

-en 1974-1975, on assiste à la nouvelle légalisation de la musique andine dont sont issus quasiment tous les nouveaux ensembles qui existaient du temps de l’Unité Populaire, mais qui n’étaient guère connus. C’était les ensembles de la relève.

-en 1975, on commence à chanter dans les penas des chansons folkloriques, comme auparavant. A cette différence qu’elles sont dépourvues de paroles directement politiques. Les penas demeurèrent fermées jusqu’à la mi-1974. (penas : sorte de cafés- concerts)

Au Chili, sous Pinochet, le folklore est le chant des prisons : les ensembles folkloriques surgissent au cœur des prisons. Interdit à l’extérieur, il retentit dans les enceintes carcérales. Il existait des chansons-symboles que l’on chantait dans toutes les prisons. Ainsi, « Negro José », entonnée pour dire adieu au prisonnier libéré. L’un de groupes de « la relève » a appris cette chanson et a commencé à la chanter. En 1975, ce fut le disque chilien le plus vendu dans le pays.

-1978 (l’année en cours) : aujourd’hui, la radio de l’Eglise diffuse des programmes de musique folklorique. Une maison de disques produit ce répertoire et tout un mouvement, composé de plusieurs groupes, l’interprète.

Santiago compte actuellement 11 penas, quand pendant l’Unité Populaire, il en existait 4 ou 5…

Intitulée « Luis Emilio », il est même une chanson qui raconte l’histoire d’un oncle âgé de 100 ans… C’est une allusion à Luis Emilio Recabaren, fondateur du Parti communiste chilien ! Depuis quelque temps, des chansons véhiculent des textes politiques.

Tout ce que l’on vient d’évoquer a provoqué un changement de la forme des chansons : auparavant, on parlait un langage direct, on devait être clair et on nommait les choses par leur nom. Avec la répression est apparu le langage symbolique et le développement de l’attention portée au sens et à la valeur des mots. Chaque mot est lesté d’un poids nouveau. D’ailleurs, aujourd’hui, se développe un mouvement de poésie animé d’une forte vitalité. On songe à organiser « un concours national de poésie Pablo Neruda ».

La large base sociale des chanteurs évite la répression de Pinochet. »

YAKI KANDRU (COLOMBIE)

Le lendemain, 20 février, à 9.30 heures, je rencontre Benjamin Y., du groupe colombien Yaki Kandru, dans un petit café de la célèbre Alexanderplatz. « Berlin Alexanderplatz » est le titre d’un livre illustre d’Alfred Döblin, publié en 1929. Au cours des années 60, Rainer Werner Fassbinder, adolescent, découvre ce livre. Fasciné, en 1979-1980, le cinéaste l’adapte et réalise un film d’une durée de… quinze heures trente, en treize épisodes et un épilogue !

« Le groupe Yaki Kandru, me dit Benjamin, existe depuis huit ans ; ce n’est pas un ensemble professionnel : il faut gagner de l’argent pour vivre et chaque membre du groupe exerce un métier. Ainsi, l’administratrice est psychologue, un garçon est étudiant en architecture, un autre se consacre à le recherche musicale…

-Pourquoi ce groupe ?

-« A cause du problème de la colonisation culturelle, œuvre de la bourgeoisie et de l’impérialisme. Pour nous, il fallait assumer ce front de lutte. Nous avions tous des rudiments de formation musicale, et progressivement, nous nous sommes consacrés à la musique indigène. (Par « indigène », il faut entendre « indienne »).

Le Parti communiste colombien développe toutes les formes de lutte, y compris la guérilla. Le Vietnam a été pour nous un exemple. Nous avons eu connaissance de la création littéraire vietnamienne et constaté qu’elle était intégrée à la lutte. (Y compris le patrimoine culturel des minorités ?). C’était un exemple de résistance à la pénétration culturelle impérialiste. Face à ce phénomène, les indigènes ne sont pas pris en compte, si ce n’est par l’anthropologie bourgeoise ; et ils sont considérés comme des objets exotiques par les touristes.

Nous nous sommes aperçu qu’ils étaient des travailleurs comme les autres et qu’ils avaient gratifié la vie colombienne de nombreux apports qui la constituent. Ils font partie de la réalité colombienne à part entière. Voilà quatre siècles qu’ils résistent à la colonisation, ce qui atteste la vitalité d’une culture millénaire. Ce sont des racines.

Pour accomplir le travail que nous nous proposions d’effectuer, il importait, du point de vue méthodologique, d’étudier successivement, en premier lieu, la musique et la culture indiennes, puis la musique et la culture afro-américaines, la musique et la culture indo-européo-américaines, et enfin, la musique et la culture européennes qui se développent chez nous aussi.

Au début, nous avions une conception globale révolutionnaire, mais nous ignorions où nous conduirait notre processus de travail. Maintenant, nous savons clairement où nous allons. Ce travail est dépourvu de sens s’il n’est pas lié au processus révolutionnaire. Dans les divers fronts de lutte qui se forment, les indigènes sont désormais présents. Nous avons perçu la musique indigène comme un moyen de communication, mais ce n’était guère une communication abstraite, c’était une communication de classe. Notre travail a été confronté à l’ensemble du secteur des exploités. Quand nous avons commencé, personne n’y croyait.

Ce travail se divise en trois parties : anthropologique, pédagogique et politique.

-En ce qui concerne l’anthropologie, notre point de départ fut la négation de l’anthropologie bourgeoise qui considère l’indigène comme un objet de misère, un objet exotique. Il nous a donc fallu développer une méthode de recherche originale : nier l’indigène comme objet d’étonnement. L’indigène est un sujet créateur. Notre approche aborde des sujets et non des objets : il ne s’agit pas d’une relation sujet-objet, mais d’une relation sujet-sujet.

-Pour ce qui est de la pédagogie, nous aspirons à laisser des bases de méthodes pédagogiques qui combattent les méthodes imposées par le système. C’est très long à réaliser. L’Amérique latine pose des problèmes précis. En Colombie, le ministère de l’éducation promeut la méthode proposée par la mission d’Allemagne de l’Ouest. Il s’agit d’une méthode musicale qui effectue une translation mécanique des chansons et des instruments allemands et les impose à nos enfants, sans prendre en compte la différence de culture. Ainsi ce sont des chansons qui évoquent des valeurs du Moyen Age (le roi, la reine…), complètement étrangères aux nôtres. Sans doute cette méthode recèle-t-elle aussi des aspects positifs. Cependant, conséquence de cette méthode : l’ouverture d’un marché de flutes et de tambours, entre autres, importés de la République fédérale allemande. C’est le règne de la musique marchandise ; et, c’est méconnaître la production de la musique latino-américaine. Tout est réduit aux objets, sans préciser à quoi ils correspondent, qui les a fabriqués, etc. C’est d’autant plus grave que la musique est ainsi promue dès le jardin d’enfants et dès les premières années de la vie de l’enfant.

Le groupe ne dispose ni d’un siège ni d’une institution. Aussi, avons-nous dû, à travers notre pratique, expérimenter et émettre des hypothèses. Ainsi, un membre du groupe travaille avec un enfant depuis qu’il a deux ans jusqu’à l’âge de six ans. Individuellement, nous travaillons aux divers niveaux de l’instruction : lycée, par exemple. La pédagogie s’adapte au niveau de chaque enfant. Par exemple, l’enfant construit son instrument et, de cette manière, prend contact avec lui. Nous avons construit un schéma pédagogique destiné aux enfants de notre pays, aux ouvrières, aux communautés indigènes… Nous profitons de la période des vacances pour travailler au sein des communautés indigènes, parfois même à l’étranger, en Equateur, par exemple.

-En matière politique, notre travail est déterminé par l’activité des organisations politiques. Nos déplacements et nos tâches obéissent à une coordination politique. En Colombie, la plupart des artistes est intégrée dans la corporation du théâtre : c’est elle qui compte fondamentalement dans le processus politique progressiste. Mais, il existe aussi quelques groupes de musique. La corporation du théâtre a signé un accord avec la centrale ouvrière : celle-ci fera appel aux divers groupes pour nourrir ses activités culturelles. En Colombie, c’est le théâtre qui constitue l’avant- garde dans le domaine de la culture, ainsi que le cinéma. Les musiciens, eux, demeurent le secteur le plus rétrograde. »

-Votre répertoire comprend-t-il à la fois des musiques indiennes traditionnelles et des œuvres composées sur la base de ces musiques ?

-« Non et cela correspond à la conception même de notre travail. Seul comptent nos lois essentielles et non cette conception européenne. La musique indienne se crée et se recrée en toute occasion, mais en respectant des lois rigides. Comme dans le jazz : on s’empare des structures profondes de la musique et le jeu repose sur elles. Ainsi, chaque fois, notre récital est le même, mais en même temps, il est différent.

La musique que nous jouons dans les communautés indigènes exerce une fonction sociale, c’est aussi un rituel. En scène, on ne crée pas, on recrée. Si l’on enregistre en utilisant une bande magnétique, on n’enregistre jamais deux fois la même chose.

Les instruments sont originaux, mais quelques-uns sont des répliques des originaux. »

Dean REED (ETATS-UNIS/ REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE)

Ce jour-là, il est prévu que je rencontre Dean Reed, un ami des Quilapayun qu’ils évoquent souvent. Nous devons nous retrouver au Statd Hotel et déjeuner dans l’un de ses restaurants. Mais, je réalise que Dean, résidant à Berlin, ne dispose pas du laisser-passer qui lui permettrait d’accéder à l’hôtel. Je l’attends donc à l’entrée. Soudain, je vois arriver un grand et beau gaillard, escorté d’une foule de jeunes admirateurs et admiratrices pour lesquels, tout en marchant, il signe des autographes ! A l’entrée de l’hôtel, les vopos en faction lui adressent un salut militaire. A n’en pas douter, l’homme est célèbre ! Et respecté !

A table, une serveuse nous présente la carte ; nous choisissons. En fait, le seul met disponible est un plat de porc et de pommes de terre (schweinefleisch und kartoffeln). Dean, l’air entendu et amusé, sourit… Au cours du déjeuner, il se raconte. La conversation se déroule en anglais.

« Je suis né en 1938 dans le Colorado. J’ai fréquenté l’université de cet Etat et étudié la météorologie. Manquant d’argent, je chantais le soir dans un restaurant pour touristes, ce qui contribuait à payer mes études. Deux ans plus tard, je suis parti à Phoenix (Arizona) voir mes parents. Là, j’ai décidé de gagner Los Angeles. Au cours de ce voyage Phoenix-Los Angeles, en 1959, j’ai pris un auto-stoppeur qui m’a raconté toute son histoire. Musicien hillbilly, il me dit : « si vous me payez mon hôtel, je vous présente un éditeur (publisher). »

A cette époque, je n’avais écrit qu’une chanson, mais qu’importe : je payais l’hôtel et il me présenta l’éditeur, qui lui-même m’introduisit auprès d’un certain Gilmore de Capitol Records. Cinq jours plus tard, je signais pour sept ans ! Je demeurais trois ans à Hollywood. Il me fallut cependant attendre le troisième disque pour faire un « hit » !

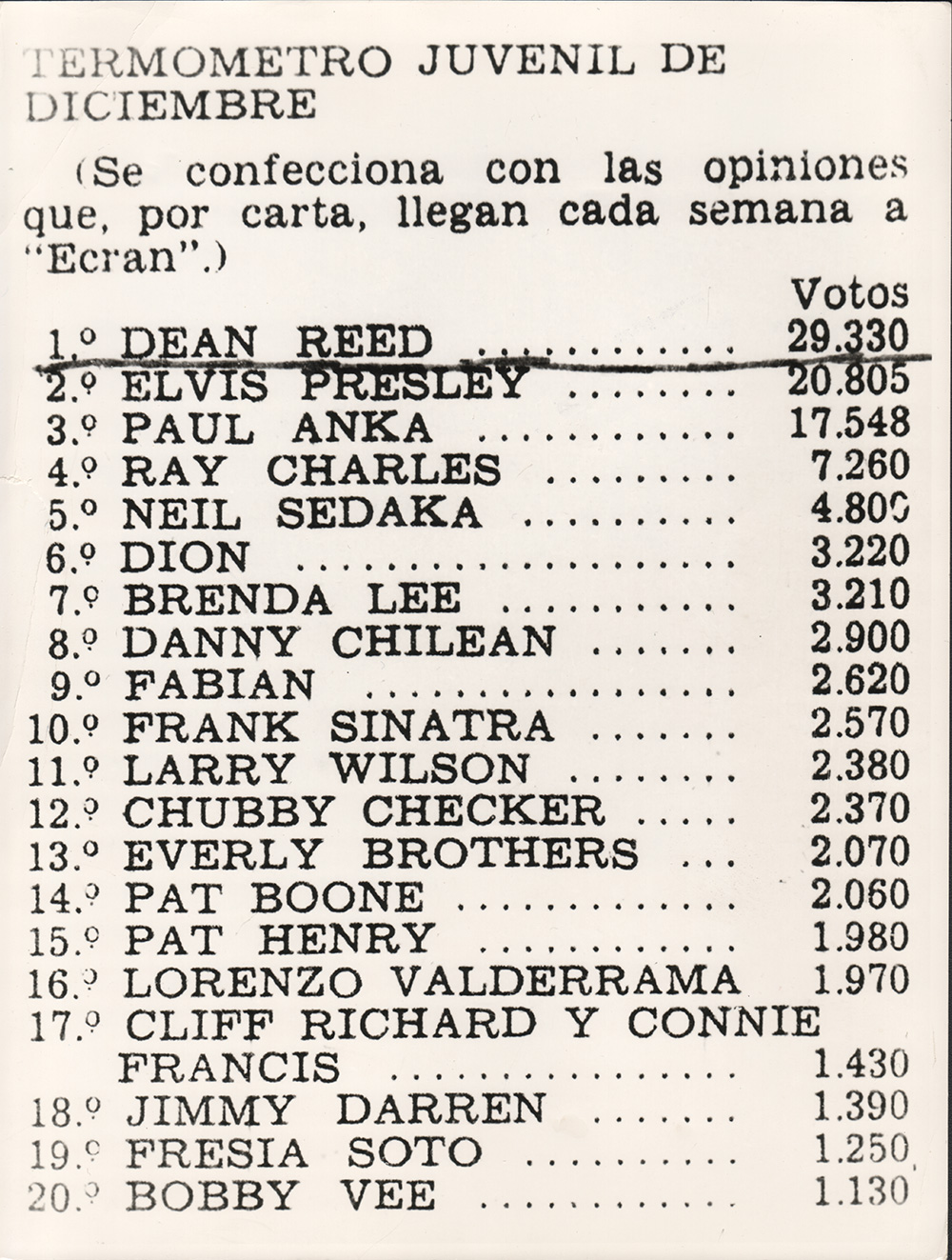

Ce troisième disque remporta un succès fou en Amérique Latine, ce qui occasionna l’organisation d’une tournée dans cette partie du monde. Ainsi en 1961, je parcourus le Brésil, l’Argentine, le Chili et le Pérou. J’étais classé en tête des vingt « charts » les plus populaires : j’étais le Elvis Presley de l’Amérique Latine. Politiquement, une seule initiative : j’avais alors seulement refusé de faire mon service militaire.

En Amérique Latine, j’ai remarqué que lorsque je faisais une conférence de Presse, tout ce que je disais, l’ensemble de mes propos, figurait à la une des journaux. J’ai constaté qu’être célèbre confère un pouvoir politique. Par ailleurs, j’ai été très impressionné par la pauvreté. En Amérique Latine, il existe trois classes : les privilégiés, les aveugles et les révolutionnaires. Au terme de cette tournée, je suis rentré à Hollywood et, pendant trois mois, j’ai étudié l’espagnol…

En 1962, je vis au cœur de la jungle brésilienne comme un explorateur. De 1962 à 1965, je voyage en Amérique Latine : une année au Chili, une année au Mexique et en Argentine et quelques mois dans quelques autres pays. En travaillant chaque jour avec les Latinos, j’ai évolué. J’étais devenu très conscient et politisé, mais pas marxiste : ce mot me faisait peur. En 1965, je représente l’Argentine au World Peace Congress qui se tient en Finlande. Le dernier soir, le peintre mexicain David Siqueiros (1896-1974) et le poète chilien Pablo Neruda (1904-1973) se tiennent sur scène avec moi. Bertrand Russell aurait dû être présent, mais il avait délégué sa secrétaire américaine qui lut son discours. C’était un discours ultra-révolutionnaire, qui fit scandale au sein du public. A tel point que le président du Congrès tente de faire taire cette voix. Ne sachant que faire, il dit : « et maintenant Dean Reed va chanter… » Je raconte alors l’histoire de « We shall overcome » et chante ce chant, repris par l’ensemble du public. Ainsi, ai-je sauvé le Congrès et offert un véritable récital. La délégation soviétique m’invite à Moscou, et cela change ma vie ; en effet, j’avais été victime d’une intense et hostile propagande ! Ensuite, j’ai commencé à étudier seul Marx et Lénine. Rentré en Argentine, chaque nuit, ma maison est attaquée, et en 1966, je suis expulsé de ce pays. Je pars alors en Italie.

C’est en 1966 que j’effectue ma première tournée en Union soviétique : je suis le premier chanteur pop à être autorisé à ce faire… De retour en Italie, je tourne huit films, des « western spaghetti »…

En 1970, je reçois un télégramme de Salvador Allende qui m’invite au Chili, une semaine avant les élections. Deux jours avant cette échéance, je lave le drapeau américain, souillé par le sang des Vietnamiens, à la porte de l’ambassade américaine à Santiago… Je suis arrêté et c’est Pablo Neruda qui me libère. Le 4 novembre, j’assiste à l’inauguration du Président Allende, nouvellement élu. Le Chili me demande de réaliser un film au sujet des syndicats. Je rentre en Italie. En 1971, je travaille pendant quatre mois à la réalisation de ce film et, par ailleurs, je chante. En juin 1971, je travaille pendant un mois en Uruguay avec le Frente Amplio. Ensuite, j’entre secrètement en Argentine et gagne Buenos Aires. Dans cette ville, j’organise une conférence de Presse au cours de laquelle, je déclare : « Je suis arrivé avec le vent de la justice » et je condamne la dictature… Arrêté, je suis jeté en prison. Les artistes argentins et la CGT font circuler des pétitions, que publient les journaux. J’annonce que le vingt- et-unième jour, je commencerai une grève de la faim. Le vingtième jour, la police secrète m’expulse d’Argentine à destination de Rome.

Invité à Leipzig, en République Démocratique Allemande, j’y rencontre ma femme. En 1973, je reviens dans ce pays aux côtés de la militante communiste américaine Angela Davis (née en 1944). Je me marie et décide de m’y établir. C’est ici que je veux vivre. Quatre films scandent mon séjour… En 1975, le film « Blood brother » me consacre artiste le plus populaire des pays socialistes. Ces deux dernières années, je travaille pour le film «El cantor», tâche la plus difficile de ma vie. La première de ce film émotionnel a lieu le 1° janvier dernier. Il est l’objet de critiques dithyrambiques. A l’issue de la projection, le public, debout, est en pleurs, ce qui, ici, est rare ! Ce film est acheté par l’ensemble des pays socialistes et des contacts sont noués avec la RAI, la télévision italienne. En novembre, je pars aux Etats-Unis avec le film…

En novembre 1977, je rends visite à Yasser Arafat (1929-2004) à Beyrouth et porte pendant huit jours l’uniforme des feddayin. Il est prévu que je réalise un film au sujet de Tell El Zatar (massacre de réfugiés palestiniens par des « factions chrétiennes », le 12 aout 1976 : environ 2000 morts), une coproduction OLP-D.D.R. (RDA). Je suis en train d’en écrire le script. Le tournage commencera en septembre prochain au Liban.

En D.D.R. (RDA), je suis résident américain et conserve mon passeport américain. Chanteur, je peux tourner en en tant que personne privée à l’étranger. »

-Etes-vous toujours un pacifiste ?

-« Non, je suis un révolutionnaire. Je ne crois pas à la violence terroriste privée. En revanche, le peuple a le droit d’user de la violence contre la violence d’Etat. »

-Que pensez-vous de ce qui est devenu « l’affaire Bierman », cet auteur-compositeur-interprète, né en 1936 en RFA ?

-« Je ne le connais pas. Il est connu d’un petit groupe d’intellectuels. Mais je pense que les artistes sont davantage victimes d’injustices dans les pays capitalistes que Wolf Bierman dans de ce pays. Depuis que je vis ici, c’est la première fois de ma vie que je me préoccupe d’être un bon artiste et point des problèmes financiers ! »

-Qu’est-ce qui guide votre action ?

-« Je fais ce que je crois. Je ne suis pas membre du parti communiste»

-Avez-vous l’intention de rentrer un jour dans votre pays natal, les Etats-Unis ?

-« J’ai cette intention dans un coin de ma tête, mais il est difficile pour moi de travailler aux Etats-Unis : ainsi, pour donner un exemple, la Presse m’est hostile. Ce sera probablement pire après le film consacré au massacre de Tell El Zatar : il est impossible d’évoquer Israël et le sionisme aux Etats-Unis, contrairement à des sujets relatifs au Vietnam ou au Chili. Tourner un film avec Arafat équivaut à me condamner à mort aux Etats-Unis. Mais j’ai choisi Arafat contre les Etats-Unis.

Ici, j’ai perdu beaucoup de mon idéalisme naïf. Tout n’est pas parfait en ce pays où sévit, entre autres, la bureaucratie. Ce n’est pas le communisme idéal que j’imaginais. Mais les principaux problèmes du capitalisme nous épargnent, à savoir l’inflation, la violence, la drogue…

On ne peut pas toujours acheter ce que l’on voudrait ; on manque de gens pour construire. Ce pays a été complètement détruit et, il n’a pas bénéficié d’un plan Marshall et son seul « oncle », l’URSS était également détruit. »

-Que pensez-vous de la jeunesse de ce pays ?

-« Voilà trente ans qu’on lui parle de politique tous les jours : parfois elle en éprouve quelque lassitude, mais on ne peut généraliser. Ainsi, le public du Festival de la chanson politique est-il extrêmement exigeant : c’est l’une des raisons qui m’a incité à décliner l’invitation à y participer. »

Le repas s’achève dans ce restaurant du Stadt Hotel et la serveuse demande respectueusement à Dean Reed des photos dédicacées pour elle-même et pour ses collègues du personnel…

Des années plus tard, des amis m’apprendront le décès de Dean Reed, « le 12 juillet 1986. Il se serait noyé dans un étang de Berlin-Est, après une tentative de suicide. » Etrange ! La date officielle de sa mort est en fait le 13 juin 1986.

DEPART

J’avais prévenu Elke que je devais quitter Berlin-Est avant le terme du festival pour honorer l’une de mes émissions diffusée en direct à Radio France. Elle m’indiqua en détail l’heure matinale à laquelle je devais me lever, à quelle station de métro me rendre pour gagner Berlin-Ouest et l’aéroport de Tempelhof, etc. Je suivi scrupuleusement ses conseils. Arrivé à la station, je constatais avec stupeur que Elke ne m’avait pas tout dit : de longues files d’attente s’alignaient pour passer les contrôles et embouteillaient l’espace. Chacune était encadrée par deux vopos en armes qui remontaient et descendaient la file en dévisageant chacun des citoyens qui la composait. Je pris place à la fin de l’une d’elles… Soudain les deux policiers qui l’encadraient s’arrêtèrent à ma hauteur et fixèrent avec insistance mon visage. J’étais terrorisé. Ils me prièrent de les suivre. Craignant le pire, j’obtempérais. Ainsi escorté, je remontais la file jusqu’au contrôle. Là, ils me souhaitèrent bon voyage. Je n’avais jamais vu l’un de ces policiers. Il est évident qu’ils avaient reçu des instructions, et peut-être une photographie. Comment m’avaient-ils repéré parmi ces centaines d’Allemands qui peuplaient la station ? Je ne l’ai jamais su. J’ai pris le métro, puis l’avion et regagné Paris à temps.