MALI

De fleuves en falaises

« L’Afrique, ça se raconte pas, ça se rêve », s’exclamait l’un des personnages du film « Le bonheur est dans le pré » d’Etienne Chatilliez. Tentons de raconter le rêve…

MERCREDI 1er MARS 2006

BAMAKO-SEGOU (240 kilomètres)

Soleil ! Il fait encore plus chaud qu’hier soir : lors de l’atterrissage, la température n’excédait guère 29 degrés. L’hôtel Mirabeau est un établissement de taille modeste, agréable et calme. En fin de matinée, Ahmed, chauffeur songhaï, arrive au volant d’un quatre-quatre dont les vitres fumées atténuent l’éclat du soleil. Amadi, jeune guide peul, nous accompagne. Ensemble, nous devons parcourir mille sept cents kilomètres aller et retour. Cinq cents litres de gasoil seront nécessaires, soit un budget de 250 euros qui s’ajoutent aux 640 euros de location du véhicule avec chauffeur car, il n’est pas envisageable de conduire ici.

À l’ombre du patio du Centre culturel français (C.C.F.), le déjeuner se compose d’une brochette de capitaine (c’est un poisson) et de riz.

EN ROUTE !

Nous traversons le Niger : c’est un fleuve large, majestueux et paisible qui arrose les terres du Mali au fil des 16OO kilomètres de son cours. À l’aide d‘une longue perche, les piroguiers glissent lentement sur l’eau. À pleines mains, un plongeur capture un poisson…

La route est bordée d’arbres de haute stature, les karité. Avec leurs fruits, on confectionne du beurre de karité, excellent, dit-on, pour la santé.

Protégée depuis 1945, la forêt a, depuis lors, subi bien des dommages : sacrifiée ! Et la faune, privée de son habitat naturel, a fui. Enfant berger, Amadi se souvient des antilopes et des lions, des singes et des éléphants qui étaient encore les hôtes de ces bois…

Sur le côté gauche de la route, s’alignent des villages d’agriculteurs bambara* : petites maisons, carrées ou rectangulaires, construites en terre de couleur claire, et jolis greniers cylindriques coiffés de leur toit pointu. On cultive le coton dans cette région dont on dit aussi qu’elle est « le grenier du Mali ».

On traverse ensuite des savanes. Les pasteurs peul** veillent sur des troupeaux de chèvres ou de moutons pelés. Fraîchement circoncis, un enfant respecte la coutume et agite son hochet. Le soleil décline et se noie dans la savane.

Nous approchons de Segou, la deuxième ville du pays, peuplée de 130 000 âmes. La seule industrie, la Comatex, propriété des Chinois, compte 800 employés : ils fabriquent ces pagnes que portent les femmes maliennes.

Etape à Segou, Espace Bajidala, sis sur l’une des rives du fleuve Niger. Tenu par un Français, le lieu obéit aux canons de l’architecture traditionnelle en terre rouge dénommée banco. Dans ce même matériau -dépourvu de paille- il a construit aussi une galerie ainsi que quelques chambres au sol de terre rouge, nanties de toilettes et d’une douche assez rustique. Arbres et fleurs composent un beau jardin sur le territoire duquel gambadent un vieux chien étique et un jeune chat noir. La nuit s’étend et enveloppe le paysage ; le muezzin lance son appel… À l’abri d’un kiosque qui regarde le fleuve un verre est le bienvenu. Seul le bavardage des insectes anime la nuit. L’instant est magique !

* Ce peuple représente 35% de la population du Mali. C’est le groupe ethnique le plus important du pays. Le bambara est la langue la plus couramment utilisée dans le domaine du commerce en Afrique de l’Ouest.

** Peuple de bergers nomades dont la langue, le peul, pular ou pulaar, est parlée dans une vingtaine d’Etats d’Afrique.

« UN TRUC DE BLANC »

Dîner au bord du fleuve, à l’Esplanade (filet de zébu, riz, crêpes et bière), en compagnie de notre hôte dont les propos nourrissent la réflexion : castes au sein des ethnies, non-dit, corruption, lutte contre le sida dont « tout le monde se fout » car, dit-on ici, « c’est un truc de blanc ! » Que surviennent une panne de télévision ou l’échec d’un maraîchage dans un village, « c’est normal, dit l’Africain, c’est un truc de blanc ! » Issu de H.E.C., le compatriote prône la culture comme seule voie de développement. « C’est, dit-il, le seul, moyen crédible. Tout le reste n’est que foutaise ».

De retour à la résidence, le maître des lieux cueille à mon intention une gousse grosse d’une demie- douzaine de fèves rouges et m’indique un arbre chargé de fruits que l’on nomme… « les couilles du pape ! » Dans la chambre, je clos les volets intérieurs en bois sombre ouvragé. Puis, penché sur le bureau en bois massif, je rédige ces notes, à la lueur de la lampe en métal brut, avant de franchir les portes de la nuit, « rêveur nocturne en proie à l’esprit sombre. »

JEUDI 2 MARS

SEGOU-BANDIAGARA (520 kilomètres)

Le réveil est tardif. Mais, d’abord, on contemple le fleuve : les femmes s’activent sous le soleil ainsi que les piroguiers et, la vie va, calme et besogneuse, répétitive et monotone. Dans le jardin oeuvrent des ouvriers. Sur l’eau d’une mare, un canard barbotte en maugréant. À sa manière, il rythme cette rumeur-là qui vient du fleuve et seule trouble le silence. Somono ou Bozo, les gens du fleuve, s’affairent pour pêcher carpes, silures et capitaines ventrus.

Quittant les lieux, nous cheminons lentement pour admirer quelques- uns des fleurons de l’architecture locale : anciennes demeures coloniales, de style dit « soudanais », et édifices cubiques dont celui de l’ancien office du Niger, fondé en 1932. Des enfants jouent, d’autres s’en vont à l’école : 118 par classe, si l’on en croit l’ami français.

TEXTILE

À la sortie de Segou, visite du site d’une association bambara, Ndomo, qui forme des artisans du secteur textile dans le respect de la tradition : savoir-faire, procédés, techniques… Elle veille aussi à leur insertion professionnelle et sociale. Ces artisans utilisent le coton local qu’ils teignent avec des teintures végétales. Ces végétaux recèleraient, dit-on, des vertus médicinales.

Une décoction de feuilles vertes, qui baignent dans une large cuve en terre, fournit l’ocre. Une écorce, le rouge, une autre la couleur marron. Des boulettes de feuilles suent l’indigo. Plongée dans un premier bain, l’étoffe s’imprègne d’une couleur claire. Un second la colore d’une teinte plus foncée, un troisième accentue encore le ton.

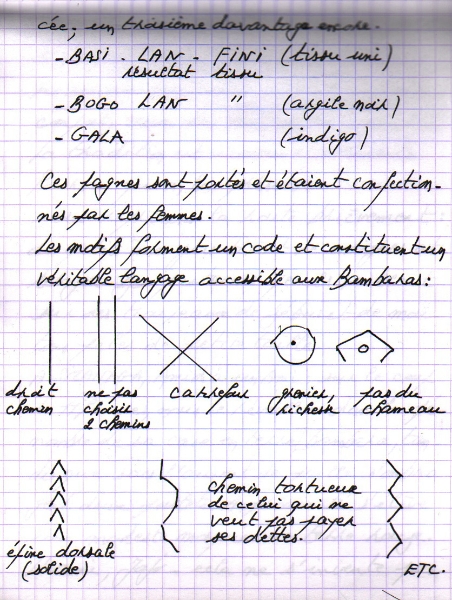

Les pagnes portés par les femmes étaient confectionnés par elles. Les motifs qui les ornent forment un code et composent un véritable langage accessible à tout bambara.

L’argile utilisé est prélevé dans le fleuve Niger et fermente ensuite dans des cuves. Quant aux feuilles, leurs résidus constitueront du compost, ceux des écorces, du combustible. La tradition est cohérente, économe et respectueuse de la nature. Pourvu qu’on la préserve !

Nous reprenons la route : court itinéraire. De petits ânes gris tirent de maigres attelages. Des pasteurs peul veillent sur leurs troupeaux : zébus et moutons de petite taille au pelage nu.

« LE MAÎTRE »

À Sizanaga, Amid connaît un ami : sur le coup de onze heures, nous le réveillons dans la pénombre de sa case bambara en terre, tandis que, sous l’auvent de paille, deux poulets profitent de l’ombre. À proximité, s’élève une modeste mosquée de terre rouge. L’ami -il se prénomme Jojo, cela ne s’invente pas- nous conduit à la maison de son maître : chacun, en effet, l’appelle « le maître », y compris moi, afin de ne pas contrarier l’ego du monsieur. Dans la pièce, coiffée de tôle, qui livre l’entrée, une trentaine de personnes se tient assise. Il suffit d’écarter un rideau de coton pour accéder au local adjacent où se tient « le maître » : un homme fort bien portant, le cul vissé sur son fauteuil. Souvent le téléphone sonne ; « le maître » répond et parle avec autorité. Chacun le salue avec respect. « Le maître » nous accueille et nous autorise à nous comporter « en toute liberté ». Reconnaissants, nous nous assoyons avec ses « patients ». En effet, « le maître » est guérisseur : il pratique la musicothérapie… par le truchement de musiciens interposés. En effet, « le maître » ne joue ni ne chante mais, il dit : ainsi indique-t-il les paroles qu’il convient de chanter et les musiques qu’il est pertinent de jouer pour favoriser le processus thérapeutique. Ensuite, intervient le recours à la pharmacopée héritée des plantes dont « le maître » est un maître.

Dans la première salle donc, la thérapie est à l’œuvre. Parmi la trentaine de personnes, visages et comportements trahissent la présence de patients gravement atteints mêlés aux musiciens et chanteurs : quelques femmes hystériques et dansantes, deux garçons au visage ravagé tenant kora, un homme prostré, une sorte d’idiot du village battant calebasse et d’autres instrumentistes apparemment normaux, flanqués d’un griot et d’une griotte peul, voix saisissante et lèvre inférieure bleue. Au secours Jean Rouch !

Répartition des musiciens et des « patients » dans l’anti-chambre du « maître » :

°voix °violon °n’goni °voix

griot caisse femme

métal ° griotte °kora

°kora

°demie calebasse

baguettes bois brut

-hommes /femmes

/et

/enfants

Les hommes sont assis d’un côté, les femmes de l’autre, les enfants sur les genoux ou accrochés au dos par un drapé. Certains visages paraissent fermés, mais n’expriment pas d’hostilité. De temps à autre, les uns et les autres soulignent le rythme en frappant dans leurs mains. Les griots chantent en bambara : « les grands hommes demeurent toujours cachés », le chant de la vie et de la mort, « celui qui est venu s’en va ». Ce dernier titre nous permet de solliciter auprès du « maître » l’autorisation de quitter les lieux. Jojo nous avise que « le maître » n’est guère content : « comment partir si vite quand il faudrait rester dormir et écouter tant de musiciens et les grands balafons… vous reviendrez, n’est-ce pas ? »

Rien n’est moins sûr, mais gardons-nous de fâcher « le maître » : mieux vaut nous taire. Peu après midi, nous prenons congé… les yeux secs, ingrats que nous sommes. À l’extérieur, c’est la fournaise : 40 degrés ! Et la climatisation se fait prier : agacement et transpiration… Etant donnée la température ambiante, toute colère serait préjudiciable.

Dans le lit du fleuve Bani, affluent du Niger, repose un îlot sur lequel paissent des zébus.

Arrivés à Bla, poursuivre tout droit conduirait au Burkina Faso, obliquer à gauche chez les Dogons. C’est la destination choisie. Plus on avance, plus la végétation est clairsemée, voire rabougrie. Le sable se mêle à la terre ; palmiers et arbres morts se substituent aux grands arbres verdoyants. Ici et là, de hautes termitières s’élèvent du sol comme des stalagmites. Accroché aux branches, le linge sèche et les arbres offrent comme une collection d’étendards. Le long de la route, s’alignent des villages senoufo.***

À San, en pays bobo****, accompagnée de riz, la brochette de bœuf est un peu sèche et le thé, sucré. L’architecture des villages de cette ethnie semble plus stricte, plus « géométrique » encore que celle des voisins bambara pourtant carrée, rectangulaire ou cylindrique. La terre est celle de la savane : elle s’étale, s’étend, se répand à perte de vue…

À environ 120 kilomètres de Bandiagara, on devine, dans le lointain, la falaise : l’illustre falaise où vivent les Dogons*****. Plus tard, un vent de sable en estompera les contours puis la silhouette. Au sud, c’est déjà le pays dogon ; au nord, le territoire des Peul et des pêcheurs bozo.

À Sevare, un arrêt chez un « spécialiste du froid » s’impose pour réparer la climatisation défectueuse du véhicule. Du fait de l’impéritie de l’agence, nous perdons une heure. Qui plus est, le chauffeur n’a pas assez d’argent pour payer la réparation… Indolentes, les femmes déambulent parées de couleurs vives et les enfants exercent leur curiosité.

*** Cette population s’étend sur trois Etats, Côte d’Ivoire, Burkina Faso et Mali. Grosse d’environ 1 500 000 individus, elle compte une trentaine de sous- groupes. Autrefois chasseurs, les Senoufo pratiquent l’agriculture (mil, maïs, haricots, tabac, coton, fruits tropicaux…).

**** 50 000 Bobos vivent au Mali, le double au Burkina Faso. Ils parlent une langue mandé. Agriculteurs, ils cultivent le millet, le sorgho et le coton. Leurs greniers obéissent à une belle architecture.

***** On recense, dit-on, 400 000 Dogons.

RAGOUT FRELATE

À I9 heures, la nuit a envahi le ciel et nous arrivons à l’hôtel du Cheval Blanc, notre havre. Construit en pierre du pays par l’architecte italien Fabrizzio Carola, il est géré par un Suisse accueillant, ami des organisateurs du Paleo festival de Nyon. Tels des igloos, des bungalows le composent. Ces constructions en pierre sont percées de hublots qui prodiguent la lumière du jour et protègent de l’ardeur du soleil. Les murs sont crépis de blanc, le sol est en terre rouge. La brique, rouge aussi, dessine une courbe qui cerne les lits. Le sol des sanitaires adopte la même couleur. L’ensemble est impeccable, comme un hôtel suisse et l’heure est douce. On s’installe. Escale au bar et dîner sous le dais étoilé du ciel, dans le jardin, entouré de constructions en pierre qui rappellent l’architecture des bungalows et jouent avec les courbes.

Le buffet est alléchant : bananes planta, savoureux beignets d’oignons, brochettes de bœuf cuites dans le four extérieur, pain de Savoie arrosé de chocolat et vin de Toscane. Composé d’un tama – djembé, d’une calebasse, de deux guitares, d’une basse et d’une voix, un orchestre local joue la musique « modernisée » de diverses ethnies et… la salsa ! C’est pitoyable ! Les convives sont invités à se déhancher. Etrangers, c’est ce souvenir qu’ils garderont de « la musique malienne », en fait, celui d’un ragoût frelaté sans aucune authenticité. Un tourisme écologique se devrait de respecter aussi le patrimoine immatériel.

VENDREDI 3 MARS

BANDIAGARA-SANGHA (120 kilomètres)

À l’heure du départ, en début de matinée, la chaleur est déjà à l’œuvre. On croise des charrettes chargées de sacs d’oignons et des femmes peul qui marchent vers le marché.

VILLAGES DE PIERRE

Sur le plateau où vivent les Dogons, un premier arrêt permet la découverte de Djiguibombo, un beau village de pierre. Ainsi, des murs faits de pierres brutes, sans mortier, forment des enclos. À l’intérieur de chacun de ces espaces, s’ouvrent les pièces et le grenier. Ce – dernier est parfois nanti d’une petite porte en bois sculpté et d’une serrure ouvragée en ce même matériau. On y voit, à l’occasion, un drôle de poulailler sans ouvertures et ses poules ainsi que des moutons et des chèvres. Dans l’une de ces cours, une jeune -femme édentée est vêtue d’effets fort usés et sales. En compagnie de sa fille, elle pile le mil au creux d’un mortier et une poignée de feuilles vertes dans un autre.

Ici, une église, là, une mosquée ; ces deux lieux de culte respectent l’architecture dogon.

Dans un autre enclos, une femme âgée, les cheveux courts et blancs, qui lui confèrent un aspect masculin, souffle sur une calebasse de mil pour séparer la balle du grain. Sourire édenté et regard vif, elle nous autorise à visiter les lieux : gana, merci ! C’est la maison d’une grande famille comme l’atteste un édifice ornementé. Sa façade recèle plusieurs niches : des « médicaments » de la pharmacopée traditionnelle y sont entreposés… Le village est parcouru de ruelles étroites et sinueuses qui, sous le soleil brûlant, longent les murs des enclos. Sous le toit de la case à palabres, togu’na, des hommes fuient le soleil. Ils s’y délassent, parfois en palabrant. C’est une structure de bois brut ; elle repose sur des piliers de pierre. Elle est coiffée d’une couche de paille de mil qui peut atteindre plus d’un mètre vingt d’épaisseur. Le plafond est bas, le sol revêtu, à l’occasion, de couchettes en bois. L’air pénètre de tous côtés assurant ainsi une bonne ventilation. La pénombre qui y règne incite au repos. Plus loin, est érigée la case des femmes, considérées comme impures en période de menstruation. Auprès du chef de village, on s’acquitte d’une « taxe ».

En bas, la plaine, piquée d’arbres, ondule sous le feu ardent du soleil. On poursuit le chemin, dépourvu de goudron, sur la piste truffée de multiples pièges.

A Kani Kani Kombolé, en 1988, on a construit une nouvelle mosquée en terre, de style dogon : c’est « la mosquée du vendredi ». Elle est piquée de flèches et d’un minaret qui s’élancent vers le ciel. C’est vendredi et quelques hommes s‘avancent vers l’édifice. À proximité, des jeunes « talibés », des Peuls venus du Burkina Faso voisin, étudient le Coran sous l’égide d’un marabout. Ici, trois garçons cheminent, la tête chargée d’énormes bottes de fourrage. Là-bas, au loin, un troupeau de chèvres cherche sa pâture.

À Teli, on admire une autre mosquée : ses dimensions sont plus modestes, mais ses proportions célèbrent l’équilibre et l’harmonie. À la forge du village, sous un épais auvent de paille, des enfants s’activent. Ils n’ont pas dix ans. L’un joue, l’autre manie les peaux de chèvres qui actionnent le soufflet. Dans les cendres du foyer, des outils métalliques chauffent pointes et lames. Un troisième garçonnet marque au fer rouge de petites calebasses de forme ovoïde et de couleur claire : il les orne de motifs géométriques traditionnels. Les mères, elles, cousent les bords de la partie qui reçoit le couvercle du réceptacle ; elles utilisent ce fil que l’on tresse à partir des feuilles de palmier. Une fois achevées, ces calebasses seront vendues aux touristes. Mais le nombre de visiteurs étrangers qui découvrent le pays n’excède guère, chaque année, 10 000 personnes !

LA SOCIETE DOGON

La société dogon se structure en trois castes : les forgerons (ils fabriquent les outils et sont chargés de la circoncision), les cordonniers et, les plus nombreux, les agriculteurs, caste dite « noble ». Les griots appartiennent à la même caste que les cordonniers. La musique accompagne l’éloge qu’ils ont pour fonction de chanter. Au sein de cette société patrilinéaire, le mariage est endogamique.

À Ende, autre village dogon, une halte, sur le coup de midi, à l’abri d’une ombre propice, permet d’avaler les deux sandwiches poulet -fromage poivré ou bien la fricassée de chevreau, garnie de riz, cuisinée par le guide dans une gargote à ciel ouvert. Mais a-t-on envie de manger, accablé par une telle chaleur sèche et 42 degrés à l’ombre ? De ce lieu, on admire la falaise percée de multiples ouvertures et nantie de diverses demeures blotties à ses pieds. Elle mesure 240 kilomètres de long sur 60 de large et son altitude moyenne n’excède pas 600 mètres. Chapeau peul et lunettes noires un vieux monsieur s’attable en notre compagnie. On l’appelle « bossé , oncle. Il picore dans la gamelle du chauffeur. Drôle et sympathique, c’est un guérisseur. Il prédit l’avenir. Je me tais. Mon esprit cartésien demeure réticent…

Visite de ce village de pierre ; travelling : une gargote s’active, une adolescente pile le mil, des enfants pleurent, des moutons pelés bêlent, de petits ânes gris braient et, accompagné par ce concert de bruits de la vie quotidienne, le soleil accable… On grimpe jusqu’au « musée » : fermé ! La descente est rapide à travers les ruelles de ce village d’artisans qui fabriquent bogolan et objets en bois, tandis que de beaux enfants s‘exercent à la mendicité. Vive le tourisme ! qui, à n’en pas douter, ici comme ailleurs, corrompt. Et, me voilà complice !

Ce matin, nous sommes montés pour accéder à la falaise puis, redescendus pour en longer le flanc en direction de l’est. La piste, c’est du sable ; au lointain, des dunes de sable. Le désert progresse. Pour éviter les pièges du sable, nous zigzaguons. Conduite sportive et, à la longue, éprouvante. Ce soir, nous gravirons à nouveau la pente de la falaise pour gagner Sangha.

À l’ombre d’un manguier, des vaches sont étendues. Ici et là, des huttes de pasteurs peuls et des troupeaux : ils paissent dans une nature exempte de clôtures. Sur la route, un berger peul ; craintif, ou simplement prudent, il s’enfuit dès que nous nous arrêtons. Amadi le hèle en pulaar. Timide et tremblant, il vient. Il est beau. Il parle peu et vite. Il dit qu’il a vingt-cinq ans. À la requête, il répond que le prendre en photo le gêne. Son large chapeau conique protège son regard noir.

À Tireli, village dogon tout de pierre bâti, c’est jour de marché. Comme tous les cinq jours, conformément au calendrier traditionnel local dont les semaines comptent cinq jours. Sous les abris de paille, soutenus par des piliers de bois torsadés, des étals s’étendent à même le sol et se répandent au-delà des auvents protecteurs. Les chalands, essentiellement des femmes, portent des couleurs vives : vert, rouge, jaune à profusion et indigo, le coloris traditionnel. Au pied du village, c’est un maelström de couleurs ! L’oreille gauche et la lèvre inférieure serties d’anneaux de métal, une femme vaque à ses occupations. Une foule de marchandes offrent mil, haricots, cacahuètes, savon naturel, sel en sachet… on vend aussi du poisson séché, voire en miettes, et de la bière de mil qui pétille comme du cidre dans de grandes jattes et que l’on boit en puisant avec une écuelle… On propose aussi des demies – calebasses qui épousent la forme de grosses cuillères, des sandales en plastique et des tee-shorts frappés d’improbables effigies. Et sur le billot du boucher, la viande crue jouxte les viandes (de chèvre, entre autres) cuites sur un gril. Un homme s’avance : il tient la tête sanguinolente de la chèvre fraîchement égorgée… Et le soleil n’épargne rien ni personne. À proximité, les animaux de trait demeurent attelés : des zébus broutent l’herbe rare et des ânes recherchent l’ombre. À l’écart, des charrettes, bras en l’air, saluent le chaland. Et là-bas, comme dans chaque village, des abris dispensent l’ombre aux bêtes.

Tireli recèle une belle case à palabres dont les parois extérieures sont richement décorées de motifs dogons exécutés au trait ou en mosaïques. Ainsi découvre-t-on un dromadaire blanc, un grand masque anthropo-zoomorphe kanaga, le serpent protecteur du village (il l’entoure), le caïman (il fit traverser le fleuve aux Mandingues fuyant l’avancée de l’Islam pour se réfugier sur la falaise), la tortue (elle teste nourriture et boisson et refuse d’y goûter si elles recèlent un poison)… les symboles de toute une mythologie. Au pied d’un baobab, un tertre sacré est « interdit aux femmes ». Au bord du chemin qui s’avance sous les arbres est entreposé le fourrage pour la saison sèche…

Courte halte à Amani pour saluer les caïmans sacrés, immergés dans leur mare boueuse. Quelques dizaines de ces reptiles, se tiennent derrière la barrière des branchages ; immobiles dans l’eau, ils se prélassent au soleil, leurs crocs acérés prêts à mordre l’importun. À la saison des pluies, les eaux montent et certains s’évadent et s’égaillent dans le village… Sacrés, personne n’a le droit d’y toucher. Sacrés caïmans !

Sur la route, on ménage deux arrêts pour admirer de loin Tireli et un autre village, avant de gagner Banani, d’entreprendre l’ascension de la falaise et de rejoindre Sangha. Une épreuve en appelle une autre : piste sable, cailloux… En fin d’après-midi, on arrive au campement, fourbus.

CHEZ GRIAULE

L’hébergement est spartiate ; point d’électricité… En fait, de 18 heures à 6 heures, le groupe électrogène fonctionne et prodigue lumière et air conditionné. En ces lieux où demeure la mémoire de Marcel Griaule, on doit se souvenir que, pour lui, les temps furent plus difficiles.

Malgré la chaleur qui résiste, dîner sur la terrasse du restaurant: soupe de potiron, couscous, crêpe confiture et… Côtes du Rhône, en compagnie d’un notable, Sekou Dolo, chef des guides locaux et membre de cette famille qui accueillit Marcel Griaule, décédé en 1956. Tout de blanc vêtu, l’homme est élégant et sympathique. Il est également responsable de la troupe de masques de Songha ( voir plus bas, « la société des masques ») qui fût invitée à Paris, en 1999, par la Maison des Cultures du Monde. Il précise que, quand ils quittent leur territoire, les masques sont « désacralisés », le temps du voyage, et « sacralisés », de nouveau, à leur retour.

Par ailleurs, quitter un certain périmètre, « au-delà du pont », requiert de satisfaire, lors du retour, à certains rites conduits par « un neveu utérin » (lignée de la femme). Auprès du pont et de la rivière où prospèrent cultures d’oignons et de tabac, sont érigées deux pierres : elles accueillent les sacrifices rituels exigés au terme d’une absence prolongée hors du pays dogon. On ne connaîtra pas la nature de ces sacrifices.

Outre les voix, la musique des Dogons connaît les percussions : tam-tam frappé par deux baguettes, tambour d’aisselle tamani, joué avec une seule baguette… « La musique récréative » recourt aussi à la calebasse : une demie- calebasse recouverte d’une peau de chèvre que l’on frappe avec les mains.

SAMEDI 4 MARS

SANGHA-SEVARE (105 kilomètres)

Des bouffées de chaleur suscitées par l’arrêt de la climatisation sonne l’heure d’un réveil matinal. Un vent léger souffle, prélude à l’harmattan qui sévit à partir de la mi-mars, pendant la saison chaude. La terrasse accueille le petit-déjeuner. Fruit de l’industrie agro-alimentaire, il est quelconque ; à l’exception du beurre, normand, et de la confiture de bananes, maison …

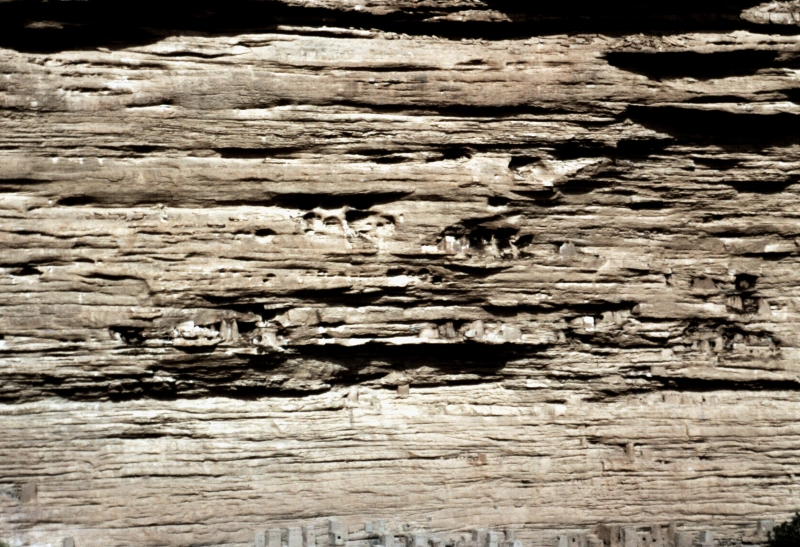

Dès 8heures 30, nous prenons la route en compagnie d’un guide local en costume traditionnel dogon. On contemplera Banani, beau village dogon, visité hier, serti dans la falaise. Plus haut, on aperçoit Gogoli. La falaise est un mille – feuilles de grès, truffé ça et là de roches plus dures.

Etape en bas de Koudou, le temps de commander le repas (léger en ce qui me concerne) et éviter, à l’heure du déjeuner la longue attente coutumière .

YOUGA

Nous poursuivons notre chemin vers les trois Youga. Au pied de la falaise, l’accompagnateur m’annonce qu’on la gravit à pied ! soit 600 mètres d’escalade sous un soleil déjà accablant à cette heure matinale. Nous visiterons, précise-t-il, un premier Youga, puis, sur l’autre versant, un deuxième Youga et, enfin, de retour sur la première face, le troisième Youga ! Au terme de ce marathon, nous redescendrons jusqu’à l’endroit où nous abandonnons le véhicule. En tout, trois heures et demies de marche dans la fournaise ! C’est bien pire que les châteaux de la Loire ! Je n’ai guère envie de « faire » tous les villages dogons. Les guides seraient-ils inconscients ? Je décide donc d’éluder la visite de Youga Piri, situé sur l’autre versant de la falaise, d’entreprendre l’ascension de 600 mètres qui conduit à Youga Dougourou et de revenir, peut-être, si Dieu me prête vie, par Youga Gaganah. En route ! La température atteint les 42 degrés à l’ombre. Mais d’ombre, il n’y en a guère. Ou bien parcimonieuse et éphémère. Nous marchons donc sous le soleil, condamnés à souffrir. La pente est rude ; les pierres qui l’émaillent sont glissantes, parfois instables et même, plus haut, posées sur des branches friables… Epuisant et périlleux, le parcours requiert une vigilance permanente. L’oreille perçoit l’écho d’un tambour qui se répercute du sommet de la falaise. Le regard contemple la plaine qui, piquée de balanzans, s’étend à l’infini comme une mer. Etait-ce, dans un lointain passé, une mer que dominait une falaise ? Quoiqu’il en soit, ce paysage exalte la beauté et la majesté de la nature. Malheureusement, l’effort dissipe ce plaisir esthétique. Ici, des chèvres s’accrochent à la roche comme les racines de ce figuier solitaire. Là, plus haut, les gousses sombres d’un fromager, utilisées comme combustible, pendent comme ces boules qui garnissent les sapins de Noël. Pénible, l’ascension se poursuit. À chaque pas, le corps se liquéfie un peu plus… Halte, enfin, à l’orée d’un village : un abri ombragé permet de reprendre haleine, se désaltérer et contempler, en contrebas, l’immensité… Reste encore un bout de chemin, à travers rochers escarpés et dangereux, pour atteindre ce village dont on commençait à douter de l’existence. Juché sur des roches, il épouse aussi la courbe d’improbables creux. Sur la place où se dresse un baobab, la case à palabres est déjà comble en cette fin de matinée. C’est là que tous les soixante ans commence le sigi, la fête dogon par excellence, qui se prolonge pendant… deux ans !

Pour l’heure, un peu au-dessus de nous, des femmes pilent le mil. Etroites, les venelles du village serpentent à travers la roche, gravissent la pente puis, semblent tomber dans l’abîme. On longe ces murets de pierres tantôt disjointes, tantôt assemblées grâce à un liant de terre crue. Ils ne bornent pas le regard. À l’intérieur des enclos qu’ils dessinent, chèvres, moutons et poulets s’accommodent de la présence des femmes qui vaquent à leurs occupations, lavent le linge ou pilent le mil. En contrebas, se tient une belle jeune -fille aux seins nus qui ne déparerait pas dans un tableau de Gauguin.

La plupart des constructions sont édifiées en terre crue de couleur grise, travaillée à la main. Les murs construits ainsi reposent sur plusieurs couches de pierres disjointes, elles-mêmes posées sur la roche. Egalement faits de terre crue, les greniers souvent adoptent la forme rectangulaire. Elevés sur des branches superposées et des pierres, ils demeurent à l’abri d’une éventuelle humidité. Le toit conique en chaume qui les coiffe, arrosé par les pluies, de juin à septembre, devient noir comme l’ébène.

Plus haut, là où le regard se porte, se trouvent d’anciennes constructions tellem, ces prédécesseurs des Dogons. Elles s’élèvent telles des cheminées au creux de la falaise. Elles furent édifiées au X° siècle en terre de termitière, fort solide, ramenée de la plaine. Les Dogons les ont squattées puis, abandonnées comme ces cavernes qui, encore plus haut percent la falaise, où ils déposent leurs morts ou, parfois, des céréales.

Nous entamons la descente, évitant à chaque pas de glisser malencontreusement. L’accompagnateur, charmant par ailleurs, confond visite et exploit sportif : ce n’est pas une excursion mais un raid. Et moi, je suis Niholas Culot dans la séquence casse-gueule. Nous n’irons pas à Youga Gaganah que nous contemplons longuement de loin. C’est un modeste village, semé d’une vingtaine de greniers à l’abri de leur parapluie de chaume sombre.

Resté à l’ombre, le véhicule prodigue une relative fraîcheur. Brève halte à Koudou, le temps d’un déjeuner léger, avant de poursuivre en direction de Sangha, bourg d’environ 2000 âmes et chef- lieu de cinquante-six villages qui rassemblent 22000 habitants.

GUERISSEUR

L’accompagnateur local est guérisseur,comme son père et son grand-père. Il soigne, dit-il, « reins, poumons et impuissance par les plantes, la parole (prières adressées aux fétiches) et la musique ». Il est aussi chasseur. À ma demande, il nous conduit chez l’un de ses confrères. Celui-ci demeure dans une belle maison ancienne dont la porte en bois sculpté est ornée de motifs décoratifs : caïmans sacrés ainsi que femmes et hommes, symboles de la famille. Dans la chambre de ce « Dédé », ainsi l’appelle-t-on en signe de respect, assis sur le lit, j’observe calebasses et cornes de zébus emplies d’herbes et de poudres médicinales. Au plafond sont accrochés deux « luths ». Habillé de blanc, l’homme se saisit de l’un des instruments et joue à la manière d’un joueur de kora. Ce mbolo, c’est son nom bambara, est une harpe – luth. Sa caisse oblongue, en bois d’acacia, est tendue d’une peau de chèvre et de quatre grosses cordes héritées du même animal. Au bas de la caisse, deux gousses de caroubier participent à la tension des cordes. Un chevalet mobile en bois permet d’accorder l’instrument. Tenu comme une kora, le musicien attaque les cordes avec les doigts de deux mains.

Il commence par invoquer les esprits, les fétiches, en adoptant le ton d’un récitatif.

À ma demande, il poursuit afin de soigner « le malade mental » que je suis censé être. Les quatre cordes émettent un son rugueux. C’est bref, un tantinet monotone, mais cela sonne juste et vrai. Quant à l’efficacité, le cartésien demeure sceptique… Le guérisseur tient cet art médicinal, ainsi que celui de la musique, de son père : « ils se transmettent, dit-il, par héritage, de père en fils ». En l’absence d’héritier mâle, une fille peut « hériter » mais, elle ne pourra officier qu’ « en privé ». L’homme est aussi facteur d’instruments : il sait fabriquer sa harpe – luth et la restaurer. Il a également changé les peaux des instruments que lui avait légués son père.

Assis sur un tabouret, vêtu du costume et de la coiffure traditionnels dogons, il raconte aussi qu’à Sangha vivent seize guérisseurs, dont six seulement dotés de cette harpe – luth qui, au sein d’une même famille, se transmet de génération en génération. Je le rétribue ; il semble heureux et remercie. Malgré la chaleur, nous poursuivons à pied à travers les étroites ruelles du village. Agé de cinq ou six ans, le neveu du guérisseur, un adorable petit garçon, m’accompagne. La morve au nez, il est sale et dépenaillé comme la plupart des enfants de ce pays. Mais son regard coquin et son sourire lumineux suscitent la sympathie à son endroit. Calebasse décorée à la main, il ne me quitte plus.

HOGON

Sur une modeste place, située à proximité de la case à palabres, une pierre levée indique le « nombril » du village, son centre. Là, sous un toit de paille, siège un homme seul et muet, coiffé d’un fès rouge. Il est âgé de quatre-vingt-seize ans ; c’est le hogon, chef spirituel et équivalent du juge de paix d’un village dogon. Il lui est interdit de se laver et de se raser ; on dit que c’est le serpent qui le lave. On a pas le droit de le toucher ni de lui parler. On s’adresse à lui par le truchement du « prêtre » (sans doute le « devin »). Celui-ci, sourire aux lèvres, est accueillant.

Il demeure assis sur une pierre, à l’ombre de la case à palabres, mais à l’extérieur. Interrogé, il répond qu’il ne peut détailler ses fonctions : « je m’occupe des fétiches », dit-il.. Nous n’en saurons pas davantage. Choisi par le ou les « prêtres » (« devins »), le hogon ne peut refuser la fonction, même si il est musulman ou chrétien. Il ne vit plus avec son épouse : une jeune vierge (pure) -ou bien une femme ménopausée- pourvoit à son alimentation, généralement déposée dans une coupe, et se charge des tâches domestiques. Le hogon se contente de ce que le village lui donne. Il doit rester disponible sous la case à palabres ou dans sa maison. Il doit observer une parfaite neutralité et trancher les conflits qui lui sont soumis sans parti pris. Ceux qu’il ne peut régler le seront par les juridictions de l’Etat.

À proximité, sa maison est celle d’une guida, une grande famille. La façade est percée de niches : elles sont les réceptacles des médicaments traditionnels. Dans la petite cour, se trouve un mortier utilisé pour broyer les poudres. Il arrive en effet que le hogon soit guérisseur. L’actuel ne l’est pas. La case des fétiches jouxte sa maison. Le lieu est sacré : on m’interdit de m’en approcher. À deux pas, s’élève une autre belle maison, celle du précédent hogon, issu de l’autre village : quand le hogon du premier village disparaît, on en choisit un autre dans le second village.

Avant de prendre congé du hogon et du « prêtre », je remets quelque argent à ce – dernier qui en avise le hogon. Celui -ci, entre deux crachats -il expectore beaucoup – dit au « prêtre », qui nous transmet, qu’il nous souhaite bon voyage et que les esprits nous protègent ainsi que nos familles et toutes celles de notre communauté.

Quittant la maison du hogon, on descend en empruntant un entrelacs de venelles qui mène à d’anciens champs de mil, aujourd’hui ensablés : ils dessinent une sorte de vaste esplanade plantée d’arbres parmi lesquels quelques baobabs. L’énorme tronc de l’un d’entre eux pourrait abriter plusieurs personnes. Si l’on en croit l’accompagnateur, il aurait été planté au…XIII° siècle.

Nous regagnons « le campement » en admirant, une fois encore, ces ensembles géométriques construits en terre crue et pourvus d’épais murs ainsi que ces greniers chapeautés de leur cône de paille sombre. Adieu belle Sangha !

SANGHA – SONGHO

A peine a-t-on quitté cette bourgade, j’aperçois un, puis, deux grands singes au pelage fauve et blanc, dotés d’une longue queue, qui gambadent dans les rochers. Un peu plus loin, des pies vont sautillant de champs en branches…

A 45 kilomètres de Sangha, par l’ouest de la falaise puis, quinze kilomètres plus loin en bifurquant vers le nord-est sur la route de Sévaré, on découvre le magnifique village islamisé de Songho, blotti au pied d’une colline. En cette fin d’après – midi, le guide nous conduit, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, à la case du forgeron. Ensuite, on visite les tisserands – fort âgés- qui tissent, longues bandes blanches de tissu, le coton malien. Ils sont assis sur le sol, un métier à tisser rudimentaire posé entre leurs jambes : les fils blancs vont et viennent devant eux et atteignent une dizaine de mètres de longueur. L’art du tissage appartient à la cosmogonie dogon qui le lie à celui de la parole. Maisons et greniers impeccables, ce village respire la prospérité.

COUPEZ !

À quelques mètres de la dernière maison, fourbu, il faut encore gravir un escarpement pour accéder au pied d’une falaise. Sa paroi est couverte de peintures rupestres de couleur rouge et blanche : les motifs représentent les cinq grandes familles du village ainsi que des animaux,des masques… C’est le lieu où, tous les trois ans, se déroulent les circoncisions. Elles rassemblent jusqu’à cent dix garçons du village et des environs, âgés de douze à quinze ans (aïe !). À cette occasion, depuis des siècles, on repeint les motifs car, ils participent à l’initiation. Au – dessous de ces dessins, on découvre deux pierres. Sur l’une s’assoit le forgeron chargé de la besogne, sur l’autre, l’enfant à circoncire. Avec une ficelle, le forgeron tire sur le prépuce du garçon et le coupe. Indélébile, une marque de sang incrustée dans la pierre témoigne.

Ensuite, les garçons, vêtus d’un simple boubou, sont rassemblés, en plein air, dans l’espace voisin, où chacun dispose de sa pierre. Là, quatre anciens sont assis sur un gros rocher. C’est eux qui initieront par la parole, le chant… les nouveaux circoncis, entre autres à la sexualité. Ils demeureront trois semaines ensemble, sans contact avec quiconque, même pour les repas. Ceux – ci sont fournis par les familles. Pendant ce temps, le guérisseur passe deux fois par jour surveiller la plaie et faire les pansements. Ensuite, on vérifiera la cicatrisation externe et interne.

Enfin, les garçons participent à une course : le vainqueur est gratifié d’une importante quantité de mil, le second d’une vache et le troisième choisit femme parmi les jeunes – filles du village. Il ne consommera qu’un an plus tard. Ainsi le patrimoine l’emporte sur le sexe…

À l’occasion des circoncisions, on extrait de la caverne de douze mètres de profondeur, où elles sont entreposées, les calebasses que chacun fera résonner. On les sort aussi au cours de l’année pour en assurer l’entretien mais il est interdit d’en jouer. À l’entrée de la caverne, « la calebasse mère résiste, dit le guide, depuis le XIII° siècle ». Voilà que le soleil décline et colore de sa lumière d’or maisons et greniers posés entre deux éminences rocheuses.

Nous redescendons vers le village. Sur le chemin, on observe la différence entre grenier des hommes, plus haut, et grenier des femmes, plus bas. Le premier abrite les céréales pour la famille et les semences, le second conserve celles destinées aux champs que les femmes cultivent en propre et les vêtements. Sur un autre grenier sont accrochées les dépouilles de chats sauvages pour dissuader les souris.

Surprise ! des enfants nous attendent et nous offrent une aubade ; l’aîné frappe de son index une corde tendue sur un arc doté d’une caisse de résonance, en l’occurrence une boîte de conserve. Une adorable fillette marque le rythme en soufflant dans un objet en plastique rouge. Les autres, sept ou huit garçons et filles, chantent pour nous souhaiter « bon voyage ». Quelques sous les récompenseront.

En fin d’après – midi, nous quittons à regret ces lieux en direction de Sévaré, éloigné de quarante-cinq kilomètres. La nuit a peint le ciel quand nous arrivons à « l’Auberge du canari », établissement tenu par une Française. Chambre impeccable et délicieux dîner sous les étoiles : filet de capitaine grillé, riz et papaye fraîche, vin de Bordeaux.

Dormir !

DIMANCHE 6 MARS

SEVARE –MOPTI –DJENNE –SEGOU (330 kilomètres)

Il fait beau ! L’harmattan purifie le paysage. Petit –déjeuner alléchant : authentique café, pain grillé, confitures de papaye, goyave, orange amère et miel. Un régal !

« VENISE MALIENNE »

En début de matinée, départ pour la ville voisine de Mopti allongée au flanc du Niger, ou plutôt au confluent de ce fleuve et du Bani, son principal affluent. Sur les rives, au pied de l’hôtel Kanaga, l’activité est intense : des femmes lavent le linge ou la vaisselle, des piroguiers, perche en main, percent l’onde, une théorie de pinasses attend les passagers et, sur des îlots verdoyants paissent des troupeaux de zébus gros et gras. Au loin voguent des barques poussées par l’harmattan ; le vent gonfle les voiles rectangulaires de ces embarcations, triangulaires quand la toile, confectionnée avec celle des sacs de riz, est réduite.

Sur l’une des berges, d’habiles dessinateurs, avec un stylet, décorent de motifs géométriques des poteries telles les jarres de mariage. Dans une cour de la medersa voisine, c’est l’heure de la récréation : nombre d’enfants, un pauvre cahier à la main, jouent, courent en tous sens, vont se rafraîchir…

Alentour, les vastes champs couverts d’herbe sèche sont inondés à la saison des pluies et, on y cultive le riz.

De lourdes effluves emplissent l’air. Sur le port, on décharge du poisson et, l’on entasse des monceaux de poisson fumé. Une partie est exportée : des camions filent vers les villes de l’intérieur et le Burkina Faso voisin. D’imposantes pinasses s’apprêtent à appareiller à destination de Tombouctou, ville du nord du pays. Au bord de l’eau, une femme profite du vent pour séparer le riz, déposé dans une calebasse qu’elle porte bras levés, de sa balle. Les grains de riz, plus lourds, retombent à ses pieds sur une natte ; leur enveloppe, plus légère , vole un peu plus loin… Un bateau arrive du nord et décharge des barres de sel. Non loin de là, sous un vaste hangar, des hommes construisent des pirogues. Plusieurs forgerons fabriquent de longs clous et des hameçons de tailles diverses à partir de plaques de métal récupérées, entre autres sur de vieilles voitures. Inlassablement, des enfants s’échinent à activer les roues qui animent le soufflet des forges. Un homme trie des reliefs de poisson fumé. Il ôte éclats de bois ou de céramique qui s’y seraient glissés et,dit-il, « conserve une partie pour nourrir la volaille, une autre pour grossir le compost qui engraisse la terre ». Rien ne se perd.

Thé au Bozo, bar dont la terrasse domine le port. En bas se poursuit le va et vient permanent de porteurs de tout acabit et l’intense circulation des pirogues. Le barreur d’une grosse pinasse se dresse sur la poupe, vêtu à la manière touareg d’un boubou bleu et d’un turban vert. Il glisse la proue de son bateau entre les nombreuses embarcations. Il arrive de Tombouctou, au terme de deux jours et demi de navigation, chargé d’une foule de passagers, assis sur le toit, de sacs et de baluchons ainsi qu’à l’avant de nasses gonflées de marchandises. Parfois, des animaux s’invitent à bord. Les passagers débarquent au creux de ces longues pirogues agglutinées le long de chaque flanc de la pinasse ; elles les déposeront sur la rive.

La ville, surnommée « la Venise malienne », est bâtie sur des îles entourées de marécages et reliées entre elles par des digues. Plus de cents mille personnes y demeurent. C’est une cité cosmopolite où pêcheurs bozo et nomades peul entre autres, se côtoient. Bambara et Songhaï, eux, pratiquent l’agriculture et s’adonnent au commerce. Le port reçoit poissons du fleuve, barres de sel de Tombouctou, sacs de riz du delta, calebasses de lait, paniers de dattes de Gao, oignons du pays dogon… Un important marché se tient le jeudi.

Balade au cœur d’un beau quartier en banco et d’un autre, plus ancien, qui de comblement en comblement s’avance – dangereusement – dans la zone inondable. C’est le quartier peul de « style maroco – soudanais ». On le contemple d’abord du haut d’un « toit ». Ici, on aperçoit un homme qui « taloche » le mur de sa maison avec la terre sombre du fleuve, opération qu’il faut renouvelée chaque année. Là devant une mosquée, qui obéit au style du quartier et dont le minaret pointe à l’abri de l’enceinte, des garçons jouent au ballon comme un peu partout au Mali. La chaleur est déjà insupportable ; je m’abstiens à regret de visiter le quartier Bella, celui des esclaves des Peuls.

Déjeuner reposant à Sévaré, chez notre hôtesse française, à l’abri du vent et de la chaleur, caressé par le souffle bienfaiteur du gros ventilateur qui brasse l’air : jus de gingembre corsé, jus d’orange maison, capitaine grillé et riz.

Au début de l’après –midi, en route pour Djenné. En chemin, on rencontre dix jeunes circoncis dogons qui chantent au rythme de leurs hochets. Agés d’une dizaine d’années, ils sont vêtus d’amples boubous de couleur indigo, sauf un qui porte le traditionnel bogolan ocre, une teinture naturelle dotée de vertus antiseptiques. Selon l’usage, je dépose sur le carré de coton blanc prévu à cet effet un billet. Ils sont ravis et chantent à nouveau nous souhaitant bon voyage. Enterrées dans le sable, à l’ombre d’un arbrisseau, quatre jarres d’eau … vides ! Là-bas, sur le chemin, deux autres jeunes circoncis reviennent du village voisin : sur leur tête, les vivres. À côté de ces enfants, un jeune pâtre peul (est-il majeur ?) tient un petit seau de plastique vide à la main. Il est à court d’eau sous le soleil brûlant. Je lui offre une bouteille déjà entamée. Il manifeste sa joie.

Nous poursuivons notre route jusqu’à Djenné : une courte traversée en bac et, nous arrivons en fin d’après-midi. L’hôtel Maafir, construit en banco par Aminata Traoré, ancienne et éphémère ministre de la culture, nous attend à l’abri de ses moucharabiehs de couleur.

DJENNE, LE PATRIMOINE

Une longue promenade conduit à travers rues et ruelles le visiteur qui succombe aux charmes et apprivoise les défauts de cette cité ancienne et islamisée, classée, en 1988, au patrimoine universel de l’humanité par l’UNESCO. La mosquée est la plus importante structure en terre du monde, prétend-t-on ici. Implantée sur une place où, chaque lundi, se déroule le marché, elle impose sa masse de terre grise percée de tenons en bois de rônier. Ceux-ci, explique-t-on, ont servi d’échafaudage lors de la construction, participent à l’ornementation de la façade et des murs et, enfin, facilitent la pose de l’indispensable crépi annuel par la corporation des maçons. L’actuel édifice, de style soudanais, date de 1907. Il mesure soixante mètres de côté et accueille, assure-t-on, jusqu’à cinquante mille fidèles ! « La façade principale, commente le guide, est composée de trois minarets séparés l’un de l’autre par cinq colonnes ». Deux entrées en livrent l’accès : l’une au sud, face à la place du marché, l’autre, au nord, la plus fréquentée. Six marches, construites trois mètres au-dessus du niveau du sol, symboliseraient la transition du profane au sacré.

Juché sur un toit, on admire le panorama et on observe le marché. Puis, nous nous engageons à nouveau dans ce labyrinthe de ruelles étroites, coupées ici et là par des rues plus larges. Dans certains quartiers, les égouts à ciel ouvert empruntent le milieu de la venelle. Des enfants en bas âge y pataugent. Plus loin, de jeunes garçons jouent aux billes. Ici, comme dans le quartier peul de Mopti, ce matin, les enfants me hèlent joyeusement : « toubab, toubab ! Ca va ? » Ils sont souvent dépenaillés et aussi sales que les rues, leur fief. Sans doute faudrait-il dispenser aux mères une éducation dans le domaine de l’hygiène. Education encore ! Education toujours !

De quartier en quartier, maisons anciennes et belles demeures en banco émerveillent le promeneur. Toutes épousent l’un des trois styles répertoriés : soudanais, comme la mosquée, marocain (des moucharabiehs de couleur voilent les fenêtres) ou toucouleur (l’entrée s’abrite sous un auvent de banco). Certaines de ces constructions sont magnifiques.

COURTOISIE

La courtoisie suggère de saluer le chef de village, titulaire d’une fonction qui se transmet de père en fils. Il réside dans une grande et belle maison dont le plafond est également fait de terre. Sa famille l’occupe « depuis plusieurs générations », raconte-t-il. Le vieil homme est volubile. Solitaire, il semble s’ennuyer à périr mais doit demeurer toujours disponible.

Immobile, à l’angle d’une rue, je contemple un ensemble de toits nimbé de la lumière dorée du soleil qui décline. Surgit un cavalier. Il a fière allure monté sur son cheval qui trottine. Le chef enturbanné, il porte le costume traditionnel et une ceinture enserre sa taille. Au salut en pular que lui adresse mon compagnon, il répond sans lui dédier un regard ni dévier sa course, mais en cabrant sa monture. Et, il poursuit sa route. C’est un noble cavalier peul qui s’en vient au grand marché du lendemain.

Sur le chemin du retour, exténué, je ne m’arrête pas chez les tisserands. À proximité de l’hôtel, quelques personnes, habillées avec soin, le regard sombre, sortent d’une maison : visite mortuaire.

INCURIE, PINGRERIE ET CORRUPTION

A l’hôtel Maafir, mauvaise surprise : la chambre ne convient guère. Personne à la réception ! Enfin, quelqu’un : mauvaise foi et arrogance. Epuisé je n’ai aucune envie de palabrer : partons! Direction Segou ! C’est la toute fin d’après-midi et la route est longue… À la sortie de Djenné, le bac. « Heures supplémentaires », triomphe le batelier devant le seul véhicule de l’heure et, il double le tarif ! La nuit s’est invitée et la chaleur perdure.

Aux environs de San, on découvre l’un de ces nombreux barrages, installés sur les routes, pour rançonner les voyageurs, particulièrement les transports en commun et les camions. Un policier réclame de l’argent. Corruption ! Ma lettre d’invitation officielle du Centre Culturel Français de Bamako calme ses ardeurs : il se contente d’un maigre pécule. Selon mon compagnon d’infortune, « la police est complètement corrompue et l’administration à 70%. Le pouvoir également. Entre autres, grâce aux transactions relatives au coton ». À 23 heures, nous atteignons enfin Segou. Il est temps de grignoter, « Chez Nicole », servi par un jeune Apollon local : mauvais steak garni de riz. L’hôtel allemand, le seul convenable, est fermé ! Une sorte de motel libanais offre une chambre spartiate. Mais, c’est une chambre et, à deux heures du matin, Morphée, instruit des avanies de la journée, est accueillant.

LUNDI 6 MARS

SEGOU – BAMAKO (240 kilomètres)

C’est jour de marché. Le quartier bruit d’une forte animation. On piétine dans le sable et la poussière. Les ânes sont au rencard. À deux pas, s’étalent les étales. Des femmes vont, la tête chargée de fardeaux divers… Avant de quitter Segou, on admire, sur l’une des rives du fleuve, à l’ombre des nims, ces arbres, me dit-on, venus de Chine, des monceaux de sobres poteries de Farako et Kalabou : toute une gamme, du vase à haut col aux ustensiles utilitaires. Les motifs qui les ornent les distinguent de celles de Mopti.

En fin de matinée, on prend la route de Bamako. C’est « le goudron », un long ruban d’asphalte rectiligne et monotone, un chemin identique à celui de l’aller. À l’intérieur du véhicule, la cassette déroule le récitatif monocorde d’un griot peul. La chaleur manigance ses outrances. En début d’après-midi, nous sommes à Bamako. Au restaurant « Amandine », la brochette de capitaine (c’est un poisson fidèle !), accompagnée de riz s‘apparente à un délice. À l’hôtel Mirabeau ne coule pas la Seine mais, on y revit la scène de l’accueil, rafraîchie par ses cocktails de jus de fruits…

L’après – midi, résidence au C.C.F. de l’ensemble mauritanien Diddal Jaalal et du Malien, virtuose de la kora, Ballaké Sissoko. Déjà une jolie mélodie s’envole sur un rythme lent.

Le soir, le dîner chez l’aimable et efficace directrice du C.C.F. réunit plusieurs convives parmi lesquels, une jeune chercheuse de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Ballaké Sissoko et la chanteuse Nahawa Doumbia, flamboyante en boubou et turban orangés. Son chauffeur, lui, porte une élégante tenue de dentelle blanche. Les Maliens – ceux qui le peuvent – sont coquets et aiment s’habiller. Au cours de cette soirée joyeuse et féconde, la conversation est animée : transculturalisme, tradition et modernité, amplification ou acoustique…Le repas est savoureux : pain de capitaine,salade, brochettes et ratatouille gratinée, fruits et glace. C’est Ballaké qui me raccompagne dans sa voiture aux vitres fumées : elles assurent son incognito. La chaleur, à cette heure tardive, sévit encore.

MARDI 7 MARS

BAMAKO

CONSTERNATION

Peu avant midi, à la cafétéria du C.C.F., les musiciens résidents conversent dans le brouhaha de la rue. Les visages sombres reflètent un malaise : Ali Farka Touré est mort dans la nuit. Son complice et ami Toumani Diabaté est venu annoncer officiellement la mauvaise nouvelle à la directrice du Centre. Consternation ! Profondément attristé, Ballaké dit : « aujourd’hui, tous les musiciens feront silence ». Le respect pour le maître disparu conduit à annuler toute activité musicale. Dignité ! La tristesse ambiante alourdit le déjeuner.

MUSEE

En début d’après-midi, on entreprend la visite du Musée National du Mali, situé à proximité du stade Modibo Keita. C’est un ensemble de bâtiments, crépis jaune clair, inspirés de l’architecture traditionnelle et enrichis de beaux éléments de structures métalliques noires, édifiés auprès d’un jardin planté de grands arbres.

- La collection de statuettes et de masques, magnifique, est issue de pillages, et donc, peu documentée. Elle mérite cependant que l’on s’y attarde : couple primordial, fétiche de l’eau et de la fécondité, quatre personnages, tous objets dogons, et des masques d’antilope ( le nombre de cornes distingue hommes, femmes et hermaphrodites), cimiers ciware, superbe calao senoufo, fin et élancé, de dimensions exagérées, statue longiligne dont le visage émacié fait songer à une œuvre de Giacometti, visages scarifiés de certains masques qui, eux, éveillent le souvenir de Picasso, deux artistes qui ont assimilé dans leur œuvre une tradition exogène… Objets façonnés en terre, bois, plumes, voire en recourant au sang, et destinés à effrayer… Collection remarquable !

- La salle consacrée à l’archéologie recèle des objets pour la plupart récupérés chez les pilleurs de sites voire, restitués par l’administration française des douanes. Ils sont donc également peu ou pas documentés : statuettes d’animaux en terre, urnes funéraires, vases anciens, objets hérités de l’Andalousie, via le Sahara… C’est une salle plus austère et moins intéressante que la précédente.

- En revanche, la salle des textiles offre au regard des pièces de tissu (basin, coton, bogolan, laine, indigo…) joliment exposées et mises en valeur : vestiges d’étoffes tellem, chemises de chasseurs, pagnes, couvertures… On admire la richesse des motifs, la vivacité des couleurs, la diversité des techniques… Celles qui permettent tissage et teinture sont précisément décrites.

- Une dernière salle propose une exposition de photographies en noir et blanc, prises entre 1985 et 2005, œuvres d’une femme. Elles témoignent des rituels initiatiques : circoncision, sociétés d’adolescents ou de femmes, sociétés secrètes. Celles-ci dispensent des savoirs traditionnels et inscrivent l’homme dans des réseaux de relations : une autre façon d’être au monde. De beaux portraits brillent de la vivacité des regards. Enfin, on s’attarde au rayon des instruments de musique : sistres, trompe de métal, harpe – luth…

Un taxi brinquebale jusqu’à l’hôtel : « Nous ne prêtons pas aux riches », proclame un panneau publicitaire d’un organisme financier ! Ensuite, à travers les habituels embouteillages du pont des Martyrs, il cahote vers le restaurant « Amandine ». Sur la terrasse, deux téléviseurs diffusent chacun un programme différent… « Nous n’avons rien fait pour l’année Mozart », s’afflige l’ambassadeur de France, énarque portant une bonne quarantaine.

MERCREDI 8 MARS

BAMAKO

Au Centre Culturel Français, artistes et personnalités rendent hommage à Ali Farka Touré. Les mots prononcés sont repris par le griot qui les prolonge… Discours de l’inévitable Aminata Traoré et du ministre de le culture.

En début d’après-midi, nous prenons le chemin d’un petit marché qui s’épanouit au-delà du stade. Non loin de là, demeure le griot Kouyaté issu de la plus ancienne famille de griots du Mali : aucun autre griot ne peut parler avant un Kouyaté. À l’extérieur, les égouts s’exposent à ciel ouvert et règne le bruit. Dans la cour, les femmes s’activent, si l’on ose ce pléonasme dans un pays où elles sont si laborieuses. Elles lavent la vaisselle et blanchissent le linge auprès de la rigole d’eaux usées. On pénètre au cœur d’une pièce sombre, tendue d’étoffes claires : trois femmes accompagnent de leur voix les quatre n’goni des frères Kouyaté. Le répertoire est éclectique : blues bambara, musique tamasheq, musique de cour des rois bambara, sans doute une reconstitution… Le frère aîné, tout de dentelle blanche vêtu s’avère un virtuose du n’goni. La technique vocale des dames surprend tant elles posent leur voix avec une belle douceur.

Plus tard, ailleurs, on évoquera, en compagnie d’autres Maliens, l’urbanisation et l’évolution des traditions, l’emprise croissante du bambara au détriment des autres dialectes et cultures, une voie de la centralisation…

JEUDI 9 MARS

On quitte Bamako et le Mali. À regret.

• DOGONS : PAYSANS (NOBLES)

• CORDONNIERS-FEMMES : INDIGO

• FORGERONS-FEMMES (EXCISION) : POTERIE

• LA SOCIETE DES MASQUES :

« L’ethnologue Marcel Griaule a répertorié soixante-dix-huit types de masques en pays dogon. Leurs sorties, qui ont traditionnellement lieu au cours des cérémonies funéraires, doivent enchanter les défunts et les réconcilier avec les vivants. Célébré tous les soixante ans, le Sigi commémore la révélation de la parole et la mort de l’ancêtre mythique. »

Marie-Ange Demory, in Connaissance des arts, hors-série n-°490, DOGON.

• BAMBARAS: PAYSANS (NOBLES)

• CORDONNIERS – TISSERANDS

• FORGERONS – POTERIE

En fait tout le monde tisse.

• PEULS : BAMBADO : ceux qui jouent le n’goni et parlent.

• GRIOT : chantent l’éloge.

• ELEVEURS (NOBLES)

• GAOULO : chantent comme les griots.

• CORDONNIERS- TISSERANDS/ FEMMES : TATOUAGES

(le FORGERON des Bambaras circoncit les PEULS).

JETE EN VRAC SUR LE PAPIER :

Arachides : Dogons et mandingues.

Les bêtes boivent une fois par jour

Fabricant d’outre

Acacias

Salutations dogons

Dromadaire blanc

Musique profane « récréative ».